Carlo I Stuart e la rivoluzione inglese

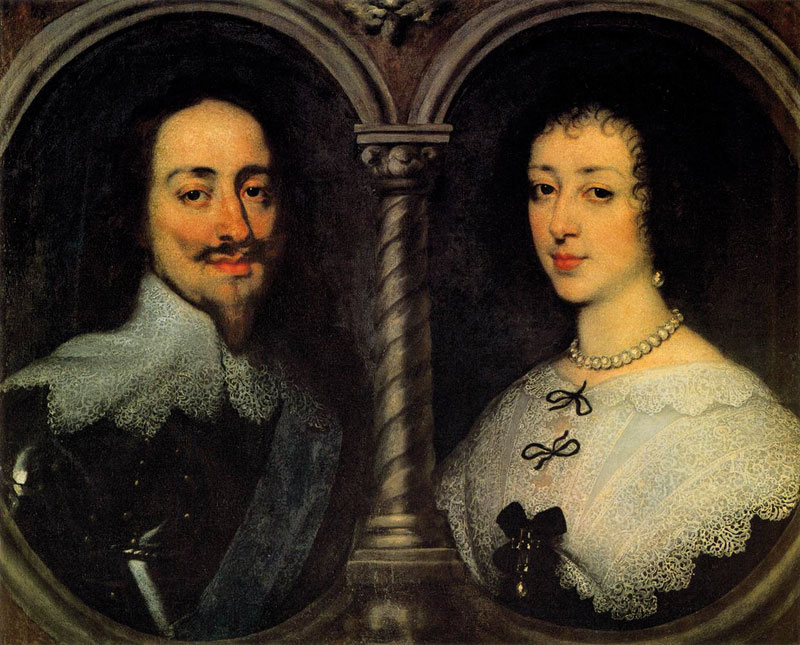

Carstian Luyckx, Allegoria di Carlo d'Inghilterra ed Enrichetta di Francia. Olio su tela, metà del XVII secolo. Birmingham, Museum of Art.

La rivoluzione inglese, verificatasi alla metà del XVII secolo, fu l’esito dello scontro tra due modi opposti di concepire il governo dello Stato: da un lato si collocava una visione assolutistica del potere, che attribuiva al re un’autorità illimitata; dall’altro, vi era chi riteneva che il monarca non potesse imporre le sue decisioni al Parlamento, e che fosse tenuto anch’egli al rispetto delle leggi: il suo potere, insomma, non poteva essere assoluto. Non va però dimenticato che la Rivoluzione inglese fu anche un conflitto religioso, simile alla guerra dei trent’anni e ai conflitti che insanguinarono la Francia nel XVI secolo.

Pagina 1/10

Paul van Somer, Ritratto del re Giacomo I, 1620 circa. Londra, Royal Collection.

Gli oppositori di re Carlo I – in larga maggioranza calvinisti – combatterono in lui non soltanto un avversario politico, ma anche un nemico religioso. Egli, infatti, era il capo della Chiesa di Stato inglese, avversa del papato ma profondamente legata al passato cattolico e a tante concezioni che, secondo le altre chiese protestanti, erano estranee al messaggio evangelico. Gran parte dei riti e delle liturgie, per esempio, erano modellati sui tradizionali modelli romani, e anche la struttura ecclesiastica era rimasta la stessa: la Chiesa anglicana continuava a essere guidata da vescovi dotati di ampi poteri. L’unica vera differenza risiedeva nel fatto che i vescovi non dipendevano più dal pontefice, ma al sovrano.

Pagina 2/10

Anton van Dyck, Ritratto di re Carlo I d'Inghilterra, XVII secolo. Londra, National Portrait Gallery.

Re Carlo I aveva ereditato la sua concezione politica dal padre Giacomo I, convinto che la struttura piramidale della Chiesa anglicana fosse uno strumento di potere fondamentale, senza il quale l’intero edificio politico sarebbe crollato. Per esprimere questo concetto, re Giacomo aveva coniato un motto: «Niente vescovi, niente re» (No bishops, no King). Nella sua visione, insomma, il potere regale si fondava sul rigido controllo delle comunità religiose, in particolare dei predicatori, i grandi comunicatori del Seicento, gli unici che potessero raggiungere tutti i sudditi, influenzandone il pensiero e i comportamenti. Re Giacomo, però, non aveva fatto i conti con l’arretratezza della chiesa inglese: i preti erano spesso ignoranti e incompetenti, e non erano assolutamente in grado di rispondere alle aspettative religiose di un uditorio che, nel corso del Cinquecento, si era avvicinato personalmente alla Scrittura, facendosi spesso inquieto ed esigente.

Pagina 3/10

Ritratto di Carlo I d’Inghilterra.

Nell’Inghilterra del Seicento, la religione occupava un posto importante, molto più di quanto non avvenga nel mondo secolarizzato di oggi. Forte, inoltre, era il dibattito sul come la religione dovesse essere praticata. Molti esponenti delle classi colte e benestanti, in quel clima di fermento, si sentivano insoddisfatti del basso livello culturale del clero inglese, e non si riconoscevano più nei riti religiosi ereditati dal passato, spesso interpretati come delle semplici pratiche superstiziose. Numerosi gentiluomini di campagna, così, influenzati dalle dottrine di Calvino, decisero di occuparsi delle anime di coloro che risiedevano sulle loro terre, ingaggiando predicatori preparati ed esperti che, in breve tempo, portarono a una forte riduzione dell’influenza dei parroci legati alla gerarchia anglicana. Le concezioni calviniste, inizialmente poco conosciute, presero, così, a diffondersi in fasce sempre più ampie della popolazione.

Pagina 4/10

Daniel Mytens, Carlo I e la moglie Enrichetta di Francia in costume da caccia. Olio su tela.

I calvinisti inglesi venivano chiamati puritani: essi intendevano, infatti, purificare la Chiesa anglicana, cancellando i residui cattolici che ancora ne caratterizzavano la dottrina, la liturgia e le strutture organizzative. Il bersaglio privilegiato dei puritani erano i vescovi, che in molti casi venivano additati come servitori dell’anticristo. È certo, però, che i vescovi non erano i soli destinatari della polemica puritana. L’accusa ai vescovi, infatti, finiva per toccare direttamente il re, che della Chiesa anglicana era il capo supremo. Ad opporsi alla Chiesa di Stato, oltre ai puritani, erano poi numerose sette: gruppi minoritari che rifiutavano il cattolicesimo e l’anglicanesimo, ma che si sentivano lontani anche dal calvinismo.

Pagina 5/10

Anton van Dyck, Carlo I con la moglie Enrichetta di Francia, 1632 circa. Olio su tela. Firenze, Palazzo Pitti.

Il re Giacomo I era convinto che i monarchi, in quanto vicari di Dio sulla terra, non fossero vincolati al rispetto delle leggi, che potevano essere sospese o invalidate in qualsiasi momento, secondo la volontà del re. Mettendo da parte una consuetudine secolare, quindi, aveva tolto al Parlamento inglese il compito di deliberare sul tema delle tasse, provocando un vasto malcontento, sia tra i grandi aristocratici, sia tra i gentiluomini di campagna, che gli erano già fortemente ostili sul piano religioso. Cominciò a formarsi, allora, una vasta coalizione di forze politiche e religiose, accomunate da una profonda avversione al sovrano. L’aspetto maggiormente distintivo di questo schieramento era la richiesta che l’autorità del re fosse bilanciata dai poteri del parlamento e dall’autonomia dei tribunali.

Pagina 6/10

Anton van Dyck, Carlo I con la moglie Enrichetta e figli Carlo, principe di Galles (futuro Carlo II) e Giacomo, duca di York (futuro Giacomo II), 1633. Olio su tela. Londra, Royal Collection.

La politica assolutistica di Giacomo I venne continuata da suo figlio Carlo I, incoronato nel 1625. Lo scontro tra il nuovo re e il Parlamento divenne aperto nel 1628, quando la Camera dei Comuni (uno dei due rami del Parlamento) elaborò la Petizione dei diritti: un documento in cui si stabiliva l’illegalità di qualsiasi tassa che non fosse stata votata dal Parlamento. Richiamandosi alla Magna Charta, inoltre, i parlamentari ricordavano al re il principio secondo cui nessuno poteva essere condannato a morte senza un regolare processo, di fronte a una giuria di propri pari. Si trattava di un vero e proprio attacco all’assolutismo. Il re ignorò le richieste dei parlamentari, inaugurando, anzi, un lungo periodo di governo personale, durante il quale il Parlamento non venne più convocato.

Pagina 7/10

Anton van Dick, Ritratto dei tre figli maggiori di Carlo I (Carlo, principe di Galles, Maria, principessa reale, e Giacomo, duca di York), 1635. Olio su tela. Torino, Galleria Sabauda.

Il Parlamento venne riconvocato nel 1640 e il conflitto riprese. Nei mesi successivi, infatti, le due Camere approvarono una serie di provvedimenti incompatibili con l’assolutismo. Nel febbraio 1641, in particolare, venne votato il Triennal Act, che obbligava il re a convocare il parlamento almeno ogni tre anni. Con un altro provvedimento, votato il 10 maggio, le camere tolsero al sovrano il diritto di scioglierle. Venne quindi dichiarata illegale la Ship Money, una tassa emanata dal re senza il consenso parlamentare, e fu sancita, inoltre, la fine della censura sulla stampa, che negli anni successivi provocherà un’autentica inondazione di libri e opuscoli di contenuto politico e religioso, il più delle volte critici verso la monarchia.

Pagina 8/10

Il patibolo su cui si consumò la decapitazione di Carlo I, davanti alla "Casa dei banchetti" in White-Hall.

Nel gennaio 1642, Carlo I tentò di arrestare i membri più autorevoli dell’opposizione parlamentare. Scoppiò allora una fortissima tensione. In tutto il paese, si creò un’atmosfera sempre più esasperata di fanatismo politico e religioso. Secondo molti predicatori puritani, era il momento di abbattere la Chiesa anglicana, anche a costo di entrare in contrasto con il re. Si era sull’orlo della guerra civile. Sia il sovrano che il parlamento emanarono l’ordine di arruolare truppe, col risultato che si formarono due eserciti, dipendenti da due autorità distinte e alternative, pronte a farsi la guerra. Lo scontro scoppiò il 23 ottobre 1642. Nel giugno 1645, l’esercito del re verrà sbaragliato dall’esercito del Parlamento, mentre Carlo I verrà arrestato e imprigionato. Quattro anni più tardi, nel gennaio 1649, verrà condannato a morte per decapitazione.

Pagina 9/10Verifica le tue competenze!

Per avviare l’esercitazione, clicca sul Carlo I Stuart e la rivoluzione inglese qui sotto: la prova comparirà in una nuova finestra del browser. Per rivedere il testo che hai appena esaminato e per consultare gli altri materiali dell’Atlante-Laboratorio, dovrai tornare alla finestra di partenza.

Carlo I Stuart e la rivoluzione inglese