Henry Ford e la catena di montaggio

Uno degli elementi che più hanno contribuito allo sviluppo industriale novecentesco è la cosiddetta “organizzazione scientifica del lavoro”, ideata dall’ingegnere americano Frederick Taylor (1856-1915). Taylor, in giovane età, aveva lavorato come operaio, scoprendo che i metodi produttivi dell’epoca non sfruttavano appieno le potenzialità dell’industria: troppi tempi morti, attese improduttive, spostamenti inutili. Aveva quindi immaginato un nuovo modello organizzativo, finalizzato a eliminare ogni spreco di tempo e di energie e a realizzare un significativo aumento della produzione. L’idea di Taylor era molto semplice: occorreva che a ogni lavoratore fosse affidato un solo compito specifico, da eseguire attraverso gesti elementari e ripetitivi in un tempo relativamente breve, stabilito dalla direzione dell’azienda. In seguito all’introduzione di questo modello organizzativo, conosciuto anche come taylorismo, la capacità produttiva delle industrie crescerà enormemente.

Pagina 1/9

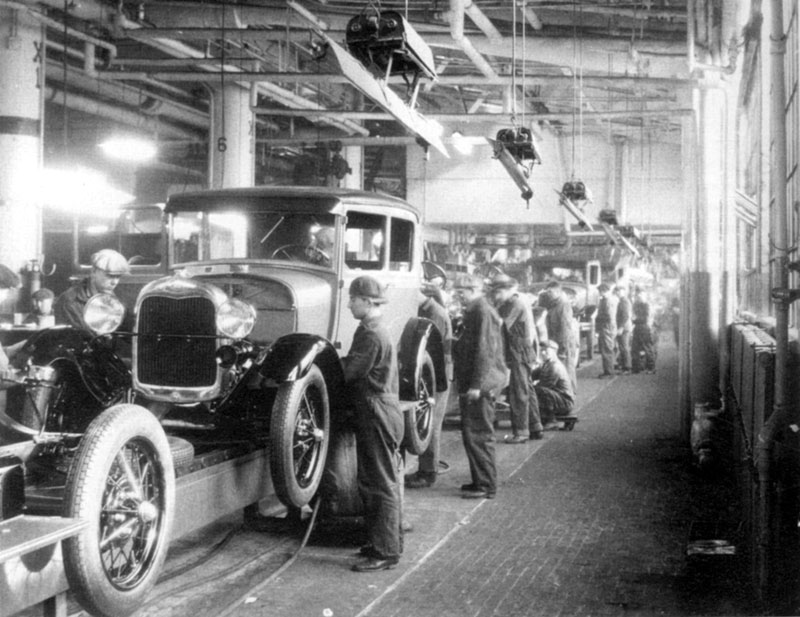

Operai al lavoro alla catena di montaggio della Ford

Henry Ford accanto all’autovettura Ford Modello T (il veicolo più grande a sinistra)

Henry Ford fu un grande innovatore, ma non soltanto perché fu tra i primi ad applicare il taylorismo. Egli, infatti, è anche il padre della moderna produzione di massa e, più in generale, della società dei consumi. Prima della nascita della Ford T, l’automobile che lo renderà famoso, le industrie automobilistiche, tanto europee che americane, avevano realizzato veicoli molto costosi: prodotti di lusso riservati ai pochi ricchi che potevano permetterseli. La grande idea di Ford fu quella di produrre un’automobile sufficientemente economica da potere essere acquistata dagli stessi operai che la costruivano. A consentire questa vera e propria rivoluzione furono, per l’appunto, i nuovi metodi di produzione. Il senso dell’organizzazione scientifica del lavoro, del resto, era proprio questo: applicare all’industria una maggiore efficienza, limitare i costi e, di conseguenza, ridurre il prezzo del prodotto finale.

Pagina 3/9

Henry Ford

«Costruirò una vettura per il grosso pubblico», scrisse Ford nella sua autobiografia: «Sarà sufficientemente grande per una famiglia, ma sufficientemente piccola perché possa soddisfare le esigenze di un individuo. Sarà costruita con i materiali migliori, con gli uomini migliori che si possano trovare sul mercato, seguendo i progetti più semplici che la moderna ingegneria possa fornire. Ma avrà un prezzo così basso che nessun uomo che abbia un buon stipendio non sia in grado di possedere». Nel 1914, per sostenere il suo progetto, Ford scioccò l’America raddoppiando la paga dei suoi operai, che venne portata a da 2,34 a 5 dollari al giorno. Tutti, così, poterono permettersi di acquistare una Ford T, venduta nel 1916 al prezzo di 360 dollari: il salario di tre mesi di lavoro.

Pagina 4/9

Il traffico di Detroit in una fotografia del 1920

Per la prima volta, grazie all’intuizione di Ford, i benefici dello sviluppo industriale ricadevano anche sugli operai, che fino ad allora erano stati considerati unicamente come dei prestatori di lavoro, da pagare il meno possibile al fine di contenere i costi. Anche gli industriali, però, ebbero dei buoni motivi per essere soddisfatti: la politica degli alti salari portava infatti all’allargamento del numero dei potenziali clienti. Cresceva, dunque, anche il volume d’affari. Se nel 1910 il mercato americano era in grado di assorbire alcune decine di migliaia di automobili, nei primi anni ’20 potrà assorbirne alcuni milioni. Sull’esempio di Ford, molti industriali americani, in diversi settori, cominciarono a erogare salari alti, trasformando i propri operai in consumatori. Per tutti gli anni ’20, grazie a questi cambiamenti, gli Stati Uniti vivranno una stagione di grande benessere, che si interromperà, però, bruscamente nel 1929, con il tragico crollo di Wall Street.

Pagina 5/9

Charlie Chaplin nel film Tempi moderni (1936)

Se è vero che l’introduzione del taylorismo e della catena di montaggio produsse degli importanti vantaggi, è ugualmente vero che, per i lavoratori, essa ebbe anche un risvolto negativo. L’operaio, infatti, diventava una sorta di automa, costretto a compiere la stessa azione per tutto il tempo di lavoro: ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, per una vita intera. Molti avversari del sistema capitalistico videro nell’adozione del taylorismo un grave passo verso un maggiore sfruttamento del lavoro, che con la catena di montaggio diveniva un’attività ancora più alienante di quanto non fosse stata in passato. Uno dei critici più celebri del taylorismo fu l’attore e regista Charlie Chaplin, che ne tracciò un tragico quadro nel film Tempi moderni (1936).

Pagina 6/9

Lo stabilimento FIAT del Lingotto (Torino), inaugurato nel 1922

In Italia, uno dei primi a introdurre la catena di montaggio fu l’industriale piemontese Giovanni Agnelli, fondatore della FIAT, che a partire dal 1922 la utilizzò a Torino nel nuovo stabilimento del Lingotto, costruito sul modello delle fabbriche Ford di Detroit.

Pagina 7/9

Stabilimento automobilistico Mercedes-Benz. Brema, Germania

La catena di montaggio è ancora oggi uno degli elementi distintivi dell’industria meccanica. In molti casi, però, il lavoro dell’uomo è stato sostituito da quello delle macchine.

Pagina 8/9Verifica le tue competenze!

Per avviare l’esercitazione, clicca sul Henry Ford e la catena di montaggio qui sotto: la prova comparirà in una nuova finestra del browser. Per rivedere il testo che hai appena esaminato e per consultare gli altri materiali dell’Atlante-Laboratorio, dovrai tornare alla finestra di partenza.

Henry Ford e la catena di montaggio