La guerra in Vietnam

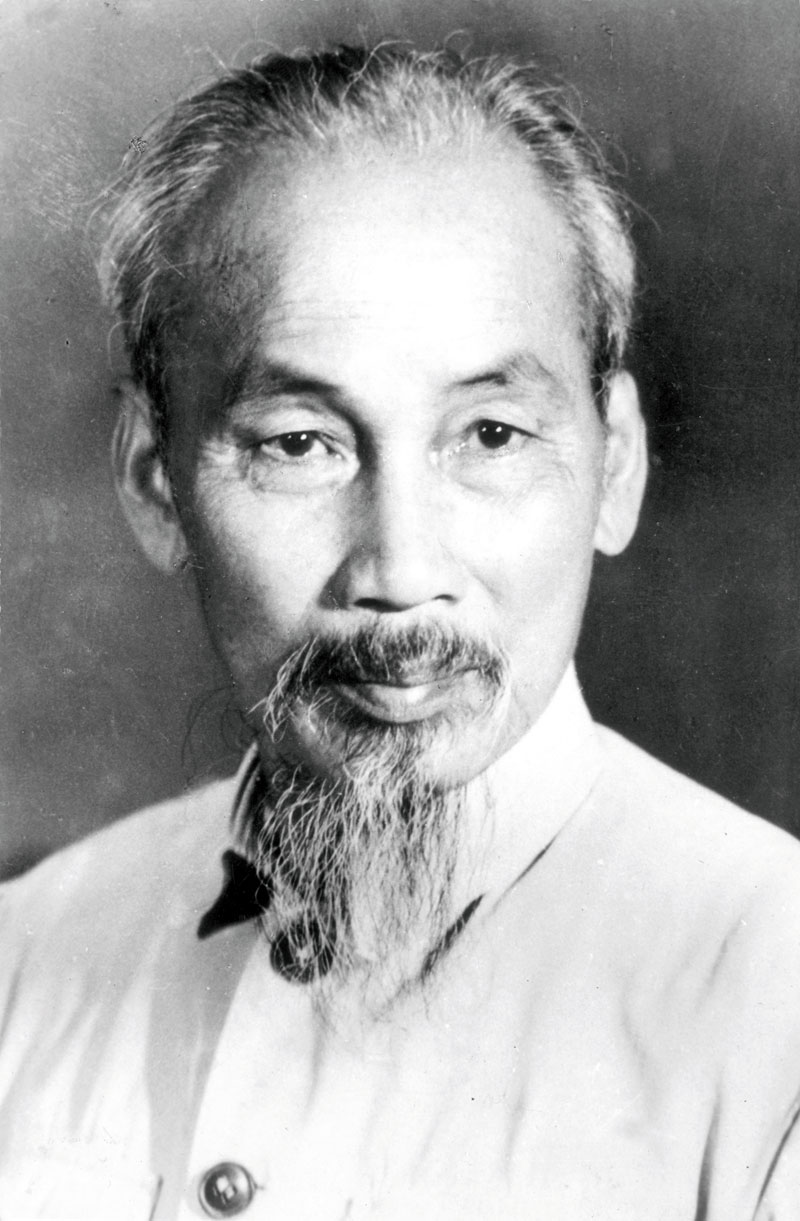

Il leader vietnamita Ho Chi Minh.

All’inizio del Novecento, il Vietnam era una colonia francese. Nel 1941, quando la Francia fu travolta dall’offensiva tedesca, il territorio fu occupato dal Giappone, che ambiva a sostituirsi agli occidentali nel controllo dell'Asia orientale. Alla fine del conflitto, in seguito alla sconfitta giapponese, i francesi riuscirono a riaffermare la propria autorità sulla parte meridionale del Paese. Nel Nord del Vietnam, invece, il tentativo francese dovette scontrarsi con il movimento di resistenza che, durante la guerra, si era opposto alla prepotenza giapponese, occupando, nel ’45, la città di Hanoi e molti altri centri minori. Capo del movimento di resistenza, denominato Vietminh, era il comunista Ho Chi Minh, che, il 2 settembre 1945, aveva solennemente proclamato l’indipendenza del paese, sfidando l’autorità coloniale francese.

Pagina 1/16

Esercito francese in Indocina.

Lo scontro armato ebbe inizio nel novembre del 1946, ma risultò ben presto evidente che la Francia, da sola, non era in grado di contrastare i guerriglieri del Vietminh. Così, nell’intento di contenere l’espansione del comunismo, il presidente americano Truman decise di finanziare la campagna militare francese. Ben presto, però, fu chiaro che il semplice aiuto economico non poteva essere sufficiente, anche perché, a partire dal 1949, i comunisti vietnamiti poterono contare sull’appoggio della neonata Repubblica Popolare Cinese, retta dal comunista Mao Zedong.

Pagina 2/16

Scena della battaglia di Bien Dien Phu (1954), teatro della definitiva sconfitta francese.

In un primo tempo, l’opinione pubblica francese si mostrò favorevole alle operazioni militari in Vietnam. Col passare del tempo, però, le perdite si fecero sempre più pesanti: alla fine del 1952, i francesi avevano ormai perduto novantamila uomini, tra morti, feriti, prigionieri e dispersi. Aveva davvero senso continuare a combattere? Il colpo decisivo alle forze francesi fu sferrato dal Vietminh nel maggio del 1954, con la conquista della piazzaforte di Dien Bien Phu, difesa da ben 13 000 soldati. Quella battaglia segnava la definitiva sconfitta francese.

Pagina 3/16

1954. Per le strade di Hanoi, l’immagine di Ho Chi Minh compare tra il ritratto di Malenkov, ministro sovietico, e quello di Mao, leader della rivoluzione cinese.

Subito dopo la sconfitta francese, si aprì a Ginevra una conferenza di pace. Dopo lunghe discussioni, il Vietminh venne obbligato ad accettare che il Vietnam venisse temporaneamente diviso in due zone – una a nord, l’altra a sud – il cui confine doveva essere segnato dal 17° parallelo. La regione settentrionale divenne una repubblica comunista; nel sud, invece, alla partenza dei francesi, si installò un governo nazionalista, ostile tanto alla dominazione coloniale straniera, quanto al comunismo del Vietnam del nord.

Pagina 4/16

Alcuni Vietcong tendono un agguato lungo un corso d’acqua.

Per Ho Chi Minh, il compromesso di Ginevra era inaccettabile. È vero che gli accordi prevedevano, per il 1956, la riunificazione del Paese in seguito a libere elezioni. Dopo la conquista del potere da parte dei nazionalisti, tuttavia, divenne subito evidente che, al sud, le elezioni non avrebbero mai avuto luogo. La divisione del Vietnam, insomma, sarebbe durata a tempo indeterminato. Il governo del Vietnam del nord decise, così, di favorire la nascita, al sud, di una serie di bande armate, incaricate di colpire militarmente lo stato nazionalista.

Pagina 5/16

Guerriglieri vietcong trasportano un ferito.

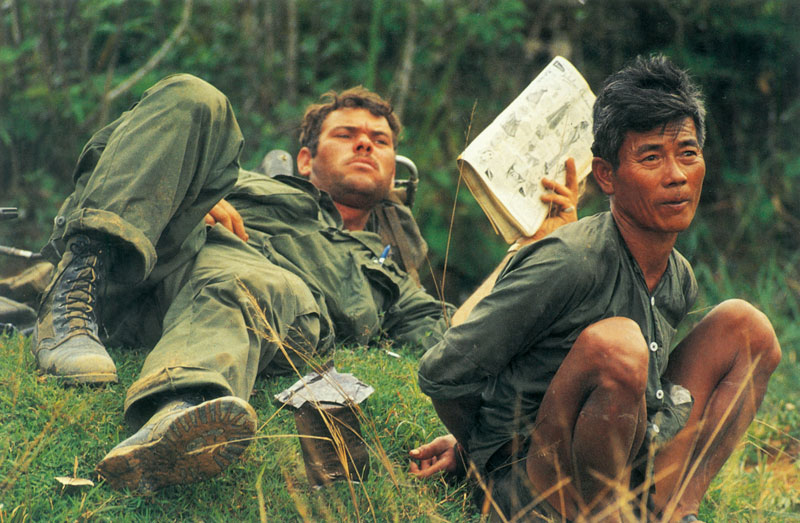

Per il governo americano, a differenza di quello francese, la questione vietnamita non era chiusa. Per contrastare i guerriglieri che operavano nel Vietnam del sud – battezzati vietcong (comunisti vietnamiti) – gli Stati Uniti fornirono al regime nazionalista consistenti aiuti finanziari, che si trasformarono ben presto in un aperto sostegno militare. In questa prima fase della guerra, gli americani presenti in Vietnam erano, però, relativamente pochi (3205 nel 1961; 9000 nel 1962): si trattava soprattutto di consiglieri militari, ovvero di ufficiali e tecnici incaricati di addestrare le truppe sud-vietnamite. Ben presto, però, l’impegno militare americano si intensificherà.

Pagina 6/16

Vietnam, inverno 1965. Paracadutisti americani in missione.

Di fronte alla guerriglia vietcong, l’esercito sudvietnamita si rivelò estremamente debole. La stessa popolazione del sud, del resto, composta in maggioranza da contadini impegnati nelle risaie, si mostrava sostanzialmente ostile al regime nazionalista, che non aveva preso alcun provvedimento in grado di migliorarne le durissime condizioni di vita. Il malcontento, già molto diffuso, si accrebbe a partire dal 1963, allorché il capo del governo nazionalista, il cattolico Ngo Dinh Diem, impose una serie di limitazioni all’esercizio pubblico dei riti buddhisti. Per protesta, i monaci buddhisti adottarono una forma di lotta che impressionò l’opinione pubblica di tutto il mondo: molti di essi, infatti, nel centro della città di Saigon, capitale del Vietnam del sud, si diedero fuoco, lasciandosi morire tra le fiamme.

Pagina 7/16

Uomini ed elicotteri del corpo dei Marines.

Nel 1963, alcuni generali dell’esercito sud-vietnamita misero in atto un colpo di stato: Diem venne ucciso e venne instaurata una dittatura militare. In questo violento passaggio di poteri, le forze statunitensi assunsero un atteggiamento neutrale, sperando, però, che il nuovo governo si dimostrasse più efficiente nella lotta alla guerriglia comunista. Neppure il governo dei militari, tuttavia, fu capace di sconfiggere i vietcong, che ricevevano rifornimenti regolari dal Vietnam del nord. La via sulla quale transitavano i rifornimenti era il cosiddetto sentiero di Ho Chi Minh, una lunga pista che, attraversando la giungla, collegava i due paesi, sconfinando per lunghi tratti in territori appartenenti al Laos e e alla Cambogia. Fu allora che, negli ambienti militari e politici americani si fece strada l'idea di un impegno massiccio e diretto delle forze armate statunitensi. Il presidente degli Stati Uniti era allora il democratico John Fitzgerald Kennedy.

Pagina 8/16

Un combattente vietcong fatto prigioniero da un soldato americano.

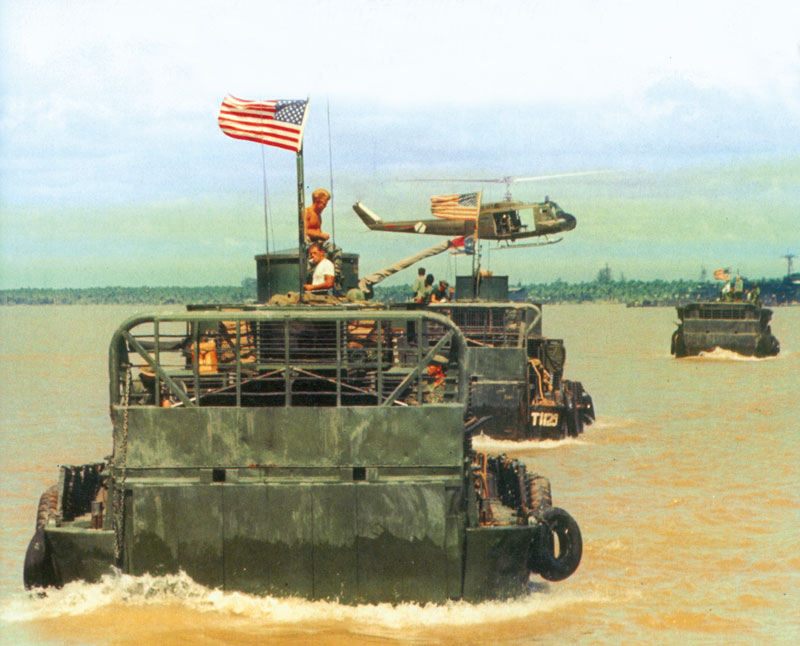

Nel 1964, l’azione dei vietcong si intensificò pesantemente. La reazione del governo americano, guidato dal presidente Lyndon Johnson, fu durissima. Venne dato l’ordine di bombardare il Vietnam del nord e di radere al suolo il sentiero di Ho Chi Minh, mentre, nel Vietnam del sud, vennero inviati vasti contingenti di uomini, appoggiati da elicotteri, aviazione, artiglieria e mezzi corazzati. L’intento era di mettere definitivamente la parola fine sulla guerriglia vietcong.

Pagina 9/16

Guerriglieri vietcong tra le montagne del Vietnam.

Il terreno vietnamita, in gran parte ricoperto dalla giungla, non permise alle forze statunitensi di ottenere il successo che avrebbe potuto avere in una qualsiasi guerra convenzionale. I soldati americani, infatti, non ebbero l’opportunità di sfruttare la superiorità dei loro armamenti. Non si era in presenza di un fronte vero e proprio: la guerra del Vietnam fu condotta essenzialmente mediante imboscate in mezzo alle risaie e alla giungla, nelle quali i vietcong avevano la possibilità di colpire e di dileguarsi subito dopo. La popolazione locale, poi, in molte regioni, sembrava propensa a proteggere e a nascondere i guerriglieri. Per anni, il conflitto non fece significativi passi in avanti, tanto che le truppe statunitensi – e, ancor più, l’opinione pubblica americana – cominciarono a dare segni di insofferenza e delusione.

Pagina 10/16

Mezzi anfibi americani nel delta del fiume Mekong.

L’episodio forse più famoso della guerra del Vietnam è la cosiddetta Offensiva del Tet (31 gennaio 1968), condotta nel giorno del capodanno vietnamita (detto, appunto, Tet). Approfittando della temporanea smobilitazione di gran parte delle truppe del Vietnam del sud, in congedo per celebrare la festività, i comunisti attaccarono simultaneamente numerosi obiettivi. L’offensiva fu scatenata da 80 000 uomini, che presero d’assalto 36 dei 44 capoluoghi di provincia del Vietnam meridionale, tra i quali la stessa Saigon.

Pagina 11/16

Marines statunitensi conducono alcuni prigionieri vietnamiti attraverso la foresta equatoriale.

Quando si scatenò l’offensiva del Tet, la sorpresa fu assoluta, tanto che, in molti luoghi, gli americani furono costretti a ripiegare insieme all’esercito sudvietnamita. A Saigon, 4000 vietcong presero d’assalto i principali edifici governativi, le sedi della polizia e della televisione e addirittura l’ambasciata degli Stati Uniti. L’attacco alla capitale, però, fu ben presto respinto, così come quello sferrato nel resto del Paese. A Huè, la terza città del paese, i vietcong si arresero il 6 aprile, al termine di scontri sanguinosissimi. I guerriglieri tornarono allora a nascondersi e a organizzarsi nel fitto della giungla.

Pagina 12/16

1965. Marines americani si precipitano fuori da un elicottero durante un’operazione contro i vietcong.

Da un punto di vista strettamente militare, l’offensiva del Tet fu – per chi l’aveva lanciata – un completo fallimento. È stato stimato che, nel solo 1968, i vietcong uccisi siano stati più di tutti gli americani caduti nei 10 anni compresi tra il ‘63 e il ‘73. Eppure, paradossalmente, quel disastro ebbe il potere di trasformarsi in un successo. In seguito all’offensiva del Tet, infatti, gli americani si resero conto che, pur potendo infliggere perdite gigantesche al nemico, non avrebbero mai potuto vincere la guerra, continuamente alimentata dai rinforzi e dai rifornimenti provenienti dal Vietnam del nord. Un attacco in grande stile al nord, del resto, era impensabile, in quanto avrebbe certamente provocato l’intervento della Cina e dell’Unione Sovietica, forse dando il via a una nuova guerra mondiale. Di qui la paradossale decisione americana, presa pochi mesi dopo la vittoria del 1968, di iniziare una strategia di uscita dal teatro di guerra indocinese.

Pagina 13/16

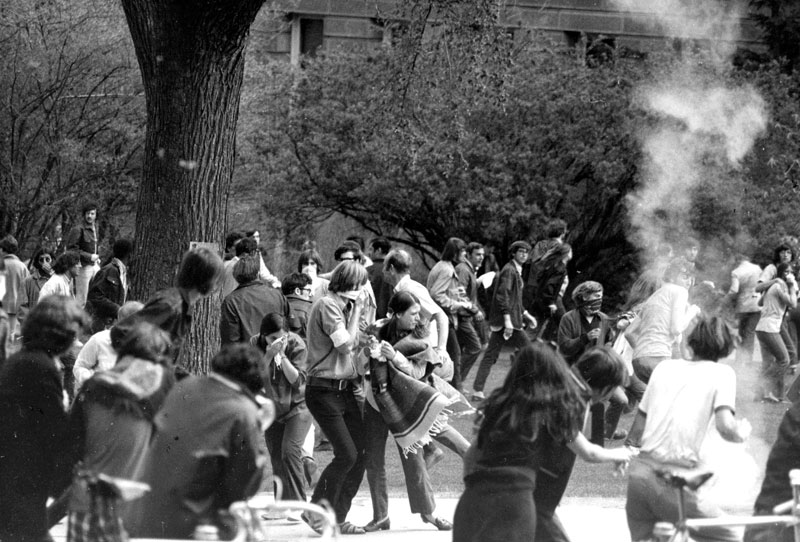

Studenti americani protestano contro la guerra del Vietnam.

Per gli americani, anno dopo anno, i costi della guerra furono enormi. In assenza di risultati concreti, molti cominciarono a chiedersi se avesse davvero senso continuare il conflitto, mentre iniziò a svilupparsi un vasto movimento pacifista, alimentato da sinistre notizie relative alle atrocità commesse in Vietnam dai soldati americani. Fecero scalpore, in particolare, le fotografie che documentavano l’eccidio compiuto nel 1968 nel villaggio di My Lai, ove furono uccisi 347 civili sospettati di avere aiutato i vietcong. Sotto accusa era, poi, l’utilizzo del Napalm, un composto chimico incendiario che in diverse occasioni era stato lanciato sulla giungla al fine di uccidere e snidare i guerriglieri, ma che in alcuni casi aveva colpito anche i villaggi, provocando molte vittime innocenti. I militari americani impegnati in Vietnam, del resto, si rendevano perfettamente conto del fatto che la popolazione del sud, a cui essi in un primo tempo avevano creduto di fornire un aiuto, li guardava con diffidenza e ostilità, mentre sembrava voler proteggere i vietcong.

Pagina 14/16

30 aprile 1975. I vietcong e l’esercito nord-vietnamita entrano a Saigon.

Ad assumersi il compito di abbandonare il Vietnam fu il presidente americano Richard Nixon, eletto nel novembre 1968. Il processo che portò al totale disimpegno americano fu, però, piuttosto lento. L’accordo con i vietnamiti del nord venne raggiunto, infatti, solamente nel gennaio del ‘73. Esso prevedeva la fine dei combattimenti e la liberazione di tutti i prigionieri. All’esercito nordvietnamita, inoltre, veniva concesso di occupare le zone del Vietnam del sud che, al momento del cessate il fuoco, erano controllate dai vietcong. Dal punto di vista americano, si trattava chiaramente di una sconfitta. Era chiaro, inoltre, che il nord non avrebbe accettato il perdurare della divisione del Paese. Nella primavera del 1975, l’esercito nord-vietnamita attaccò in forze, conquistando tutte le principali città del paese. Saigon fu occupata il 30 aprile. Verrà ribattezzata Ho Chi Minh in onore del leader dell’indipendentismo vietnamita, morto nel 1969 a guerra ancora in corso.

Pagina 15/16Verifica le tue competenze!

Per avviare l’esercitazione, clicca sul La guerra in Vietnam qui sotto: la prova comparirà in una nuova finestra del browser. Per rivedere il testo che hai appena esaminato e per consultare gli altri materiali dell’Atlante-Laboratorio, dovrai tornare alla finestra di partenza.

La guerra in Vietnam