FINE OTTOCENTO-INIZIO NOVECENTO - LA SOCIETA' DI MASSA

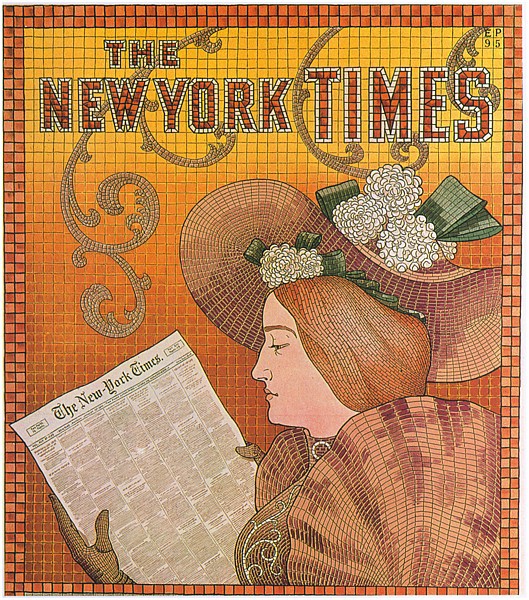

Alla fine della Grande Guerra i soldati tornarono dal fronte con la consapevolezza del proprio ruolo nella società. Anche le donne reclamarono maggiori diritti e parità sociale. Uomini e donne appartenenti a ogni ceto reclamarono il diritto di prendere parte alla vita politica, sociale e culturale del proprio Paese, fino ad allora appannaggio esclusivo delle élite. Nacquero in quel periodo i partiti di massa, che rispondevano alla richiesta del popolo di esprimere la propria voce, e anche la cultura, attraverso i giornali, il cinema e la radio, smise di rivolgersi solo a una cerchia ristretta di intellettuali, ma si rivolse al popolo nella sua totalità.

1919-1939 - IL DOPOGUERRA IN ITALIA

Al termine del conflitto i reduci, fino ad allora decantati come eroi della patria, fecero molta fatica a reintegrarsi nella società civile. L’Europa fu attraversata da una grave crisi economica, legata soprattutto alle difficoltà della riconversione industriale. I disoccupati erano centinaia di migliaia e l’intero continente era dominato da un clima di profonda depressione. Mentre gli Stati Uniti si imposero come prima economia mondiale, in Europa solo Francia e Gran Bretagna, Paesi dalla più antica tradizione liberale, riuscirono a rafforzare le istituzioni democratiche, mentre Italia e Germania si avviarono a una svolta nazionalista e autoritaristica.

1919-1933 - LA GERMANIA DI WEIMAR

La Germania fino al 1918 era stata un regno, anzi un impero: Reich in tedesco. Con la sconfitta militare e le gravissime tensioni sociali da essa provocate, il grande Paese al centro dell’Europa cambiò regime, diventando una repubblica. Fu un passaggio traumatico, che si consumò tra instabilità, disordini, disorientamento. Mai come allora il concetto di «repubblica» sembrò evocare l’idea del caos, e alimentare, per contrasto, la ricerca di una «mano forte» per risolvere ogni problema. Per il momento il sistema repubblicano reggeva: ma le sue basi erano fragili, fragilissime.

28 OTTOBRE 1922 - LA MARCIA SU ROMA

Nell’ottobre del 1922 Mussolini si giocò il tutto per tutto. Le agitazioni del biennio rosso si stavano esaurendo, mentre i due partiti di massa (socialisti e cattolici) avevano avuto un buon successo nelle elezioni del 1921. Ora o mai più, pensò Mussolini. Raccolte le sue forze, le lanciò nella «marcia su Roma»: non un’epica conquista, ma un viaggio in treno, concluso sotto una gran pioggia, agevolato dalla pigrizia di esercito e polizia. Mussolini vinse soprattutto grazie alla passività del re. L’Italia entrò così in un tunnel lunghissimo e buio.