Chiesa di Santa Sofia

La

chiesa di Santa Sofia fa parte dei luoghi che testimoniano la dominazione longobarda in Italia. Fu fondata da

Arechi II (duca di Benevento) intorno al 760. Fu costruita su modello della cappella palatina del re

Liutprando a Pavia e divenne il

tempio nazionale dei Longobardi.

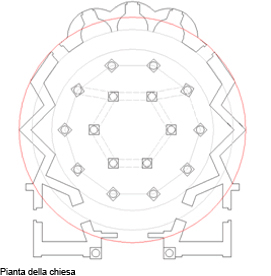

La pianta della chiesa è molto originale: consiste in un esagono centrale con colonne poste a ogni vertice collegate da archi che reggono la cupola. L’esagono interno è circondato da un anello con otto pilastri di pietra bianca e due colonne ai fianchi dell’entrata. Fu restaurata diverse volte. L’ultimo intervento, del secolo scorso, ha permesso di riportare alla luce l’originale struttura muraria.

Arechi aggiunse al complesso della chiesa un

monastero femminile benedettino retto da sua sorella Gariperga.

Questo monastero, grazie a donazioni e lasciti, divenne una delle più potenti abbazie dell’Italia meridionale. Raggiunse il massimo splendore nel secolo XII, non solo per la sua magnificenza, ma anche per il suo scriptorium dove si usò la

scrittura beneventana divenuta famosa nel mondo. In seguito, seguendo la sorte di molti monasteri, decadde fino a essere abbandonato nella seconda metà del XVI secolo.

Scrittura beneventana:

è una grafia minuscola medievale, così chiamata perché originaria del ducato di Benevento nell’Italia meridionale. È stata anche chiamata

scrittura longobarda perché ha origine nei territori abitati dai longobardi. Questa scrittura è stata usata approssimativamente dalla metà del VIII secolo fino al XIII secolo, anche se ne esistono esempi fino al tardo XVI secolo. I centri più importanti della Beneventana sono due: il monastero di Monte Cassino e Bari.