Guarda e rispondi

Legenda

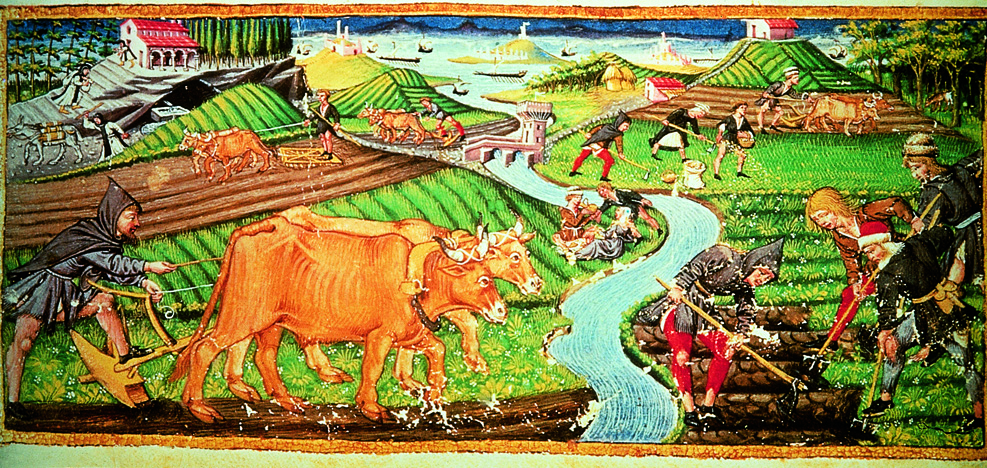

L’immagine rappresenta la proprietà di un monastero alla foce di un fiume e costituita da diverse aree coltivate. Il monastero è posto su una lieve altura.

L’immagine rappresenta anche i monaci che coltivano la terra; seguono dunque la regola benedettina dell’ora et labora («prega e lavora») che imponeva ai monaci anche il lavoro manuale per la propria sussistenza.

Un ponte collega le due parti della proprietà divise dal fiume; l’attraversamento del ponte esigeva il pagamento di un tributo.

Il contadino sta utilizzando ancora un aratro leggero, costituito da un ceppo in legno su cui veniva fissato un manico e un timone per dirigere il vomere, cioè una punta triangolare che penetra nella terra. Era in legno indurito con il fuoco oppure, più tardi, di metallo, più resistente e in grado di andare a fondo nel terreno. Solo dopo il Mille si diffuse l’uso dell’aratro pesante, ossia tutto in metallo e munito di un coltro, uno strumento che taglia e rivolta la terra.

In primo piano si vedono i due buoi al lavoro: quasi a farne i protagonisti di questa scena rurale e a sottolineare il valore di questi animali per l’agricoltura medievale.

Il giogo era una delle novità tecnologiche della «rinascita» agricola. Era un collare rigido, in legno, che si imbrigliava nel sottopancia dell’animale, evitando così una costrizione attorno al collo che impediva ai buoi di respirare bene, facendogli perciò fare più fatica nel lavoro. Serviva inoltre a fissare l’aratro in modo più stabile.

Insieme ai buoi, quasi tutt’uno con essi, c’è il contadino, che con la mano tiene il timone dell’aratro per guidarlo in modo corretto e con il piede preme sul vomere perché il solco sia profondo e la semina più produttiva.