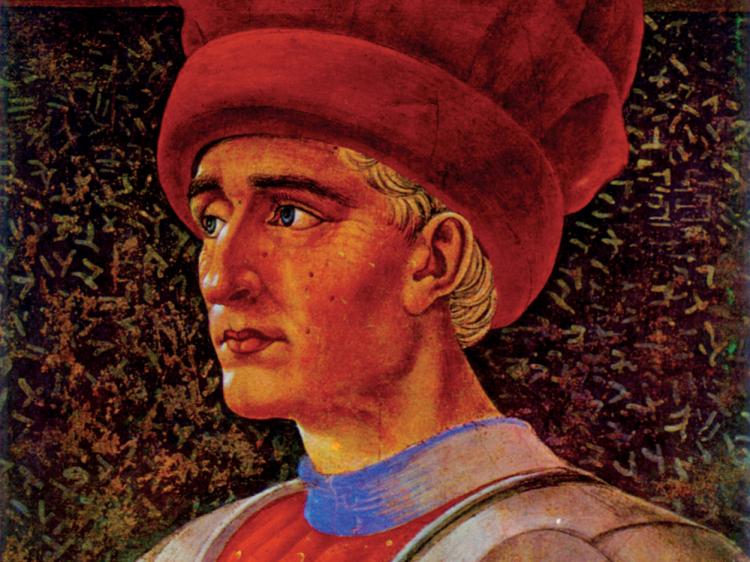

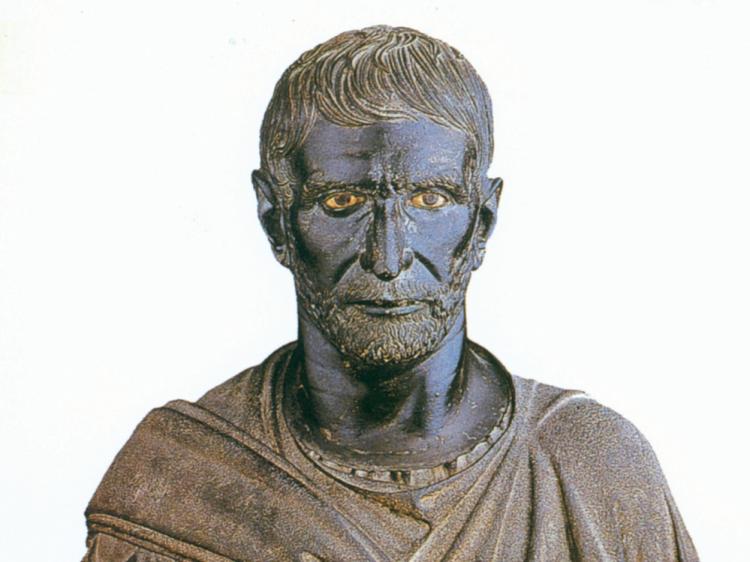

Farinata degli Uberti

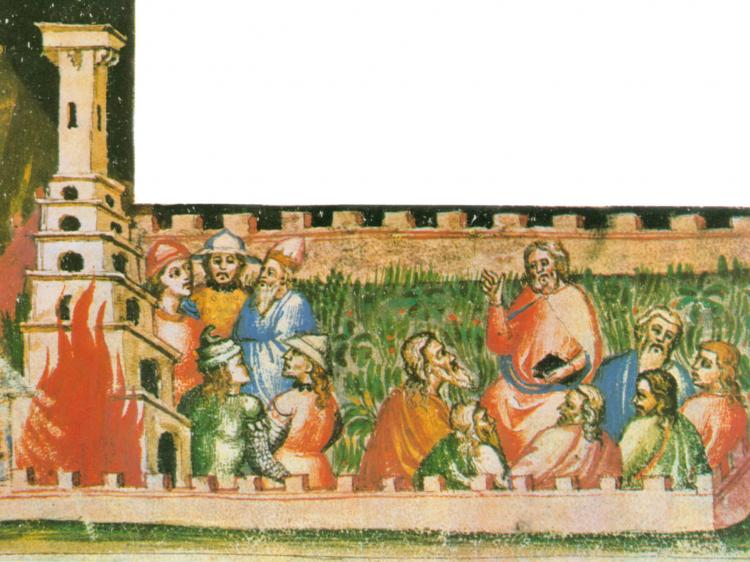

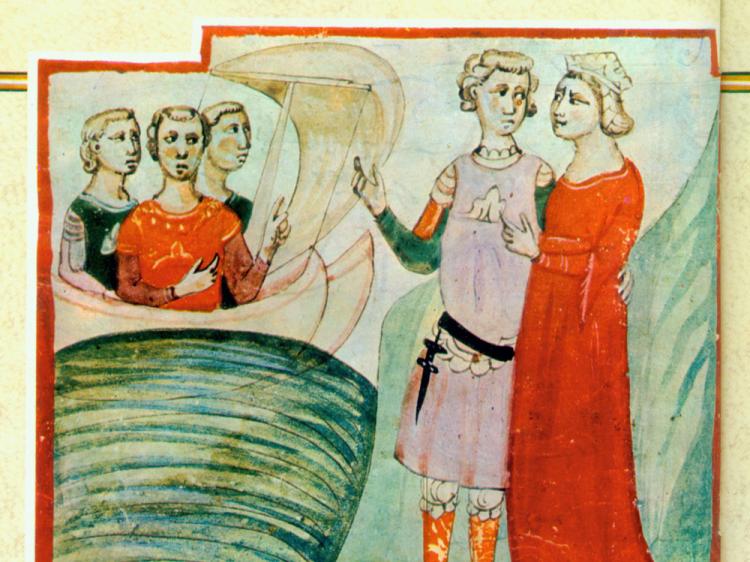

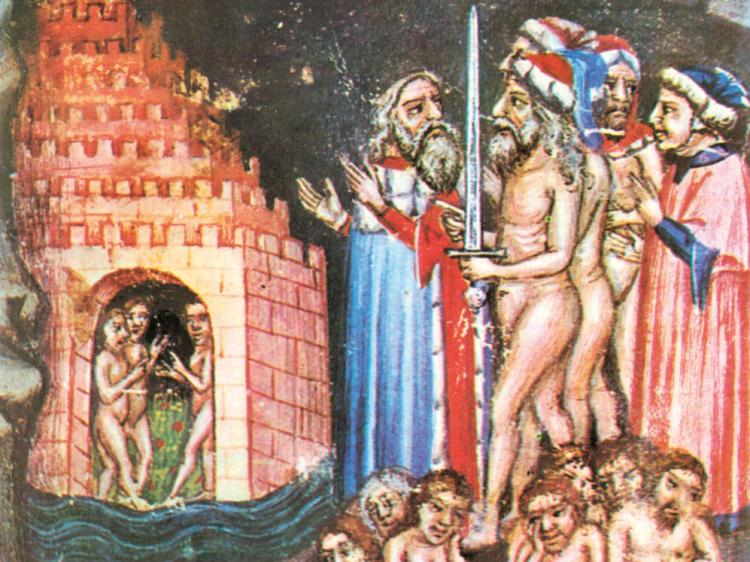

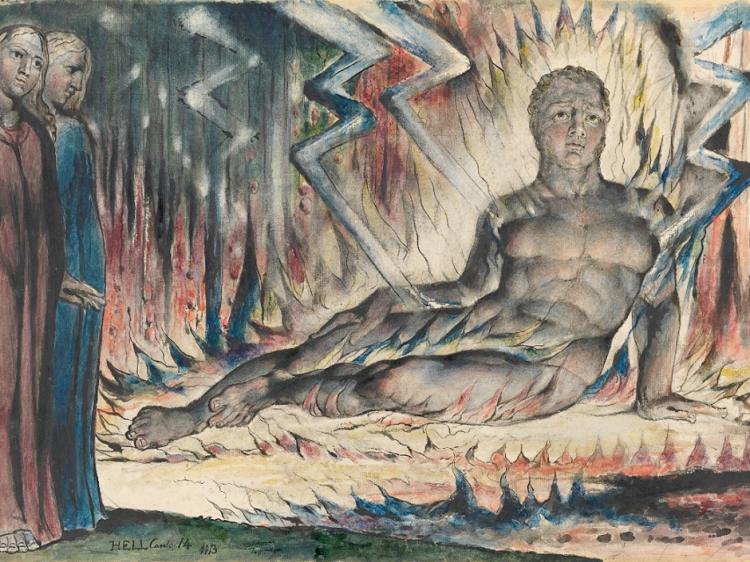

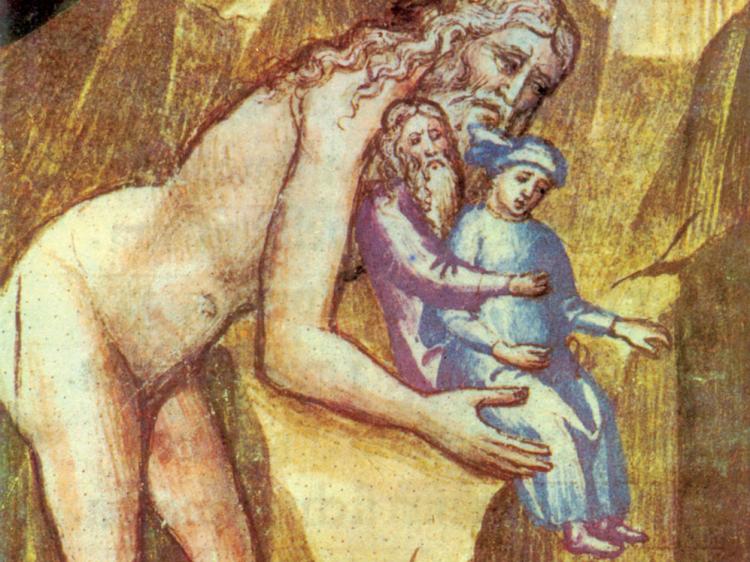

Di nobile famiglia, Farinata degli Uberti nacque a Firenze agli inizi del secolo xiii; secondo Filippo Villani era «di statura grande, faccia virile, membra forti, continenza grave, eleganza soldatesca, parlare civile, di consigli sagacissimo, audace, pronto e industrioso in fatti d’arme». Fu il capo dei ghibellini fin dal 1239 e riuscì a sconfiggere i guelfi una prima volta nel 1248; questi, rientrati nel 1251, lo cacciarono in esilio nel 1258 costringendolo a riparare nella vicina Siena ghibellina. Con la vittoria di Montaperti nel 1260 Farinata rientrò a Firenze, cacciando per la seconda volta i guelfi. I ghibellini, riuniti a Empoli, presente il legato del re Manfredi, dietro insistenza dei Pisani decisero che Firenze fosse rasa al suolo, ma il solo Farinata si oppose. Morì nella sua città nel 1264; ma proprio quell’anno la parte ghibellina fu di nuovo cacciata, e dopo la sconfitta di Manfredi a Benevento nel 1266, fu definitivamente bandita. Per ragioni politiche la figlia Bice degli Uberti andò sposa a Guido Cavalcanti, membro dell’opposta fazione. Come ghibellino, fu accusato di eresia e il francescano Salomone da Lucca, inquisitore, nel 1283, a vent’anni dalla morte, pronunciò la condanna contro Farinata e contro sua moglie Adaleta e ordinò che le loro ossa fossero esumate e la loro eredità fosse confiscata agli eredi.

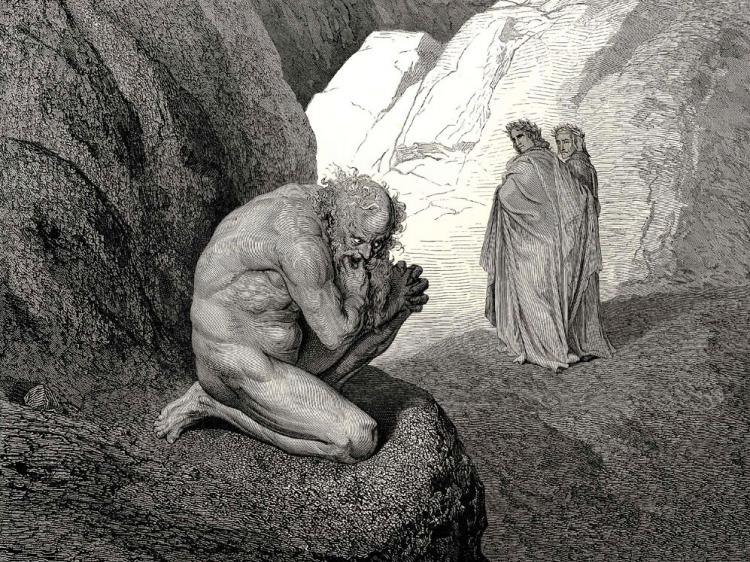

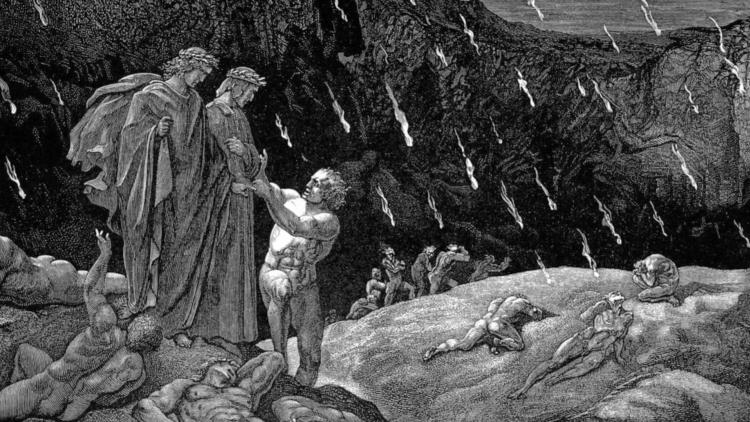

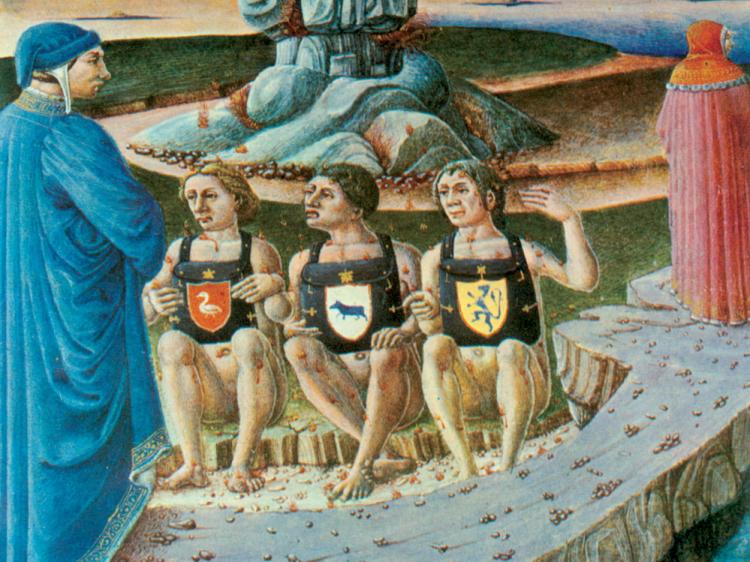

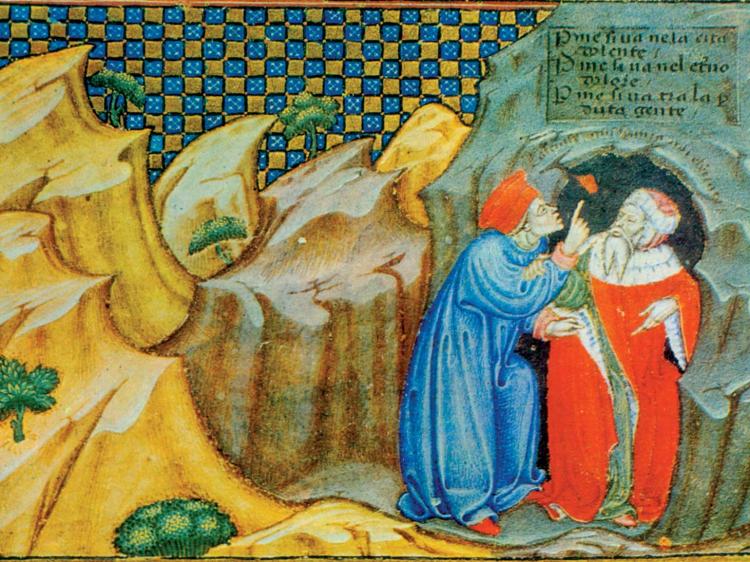

La sua funzione nella Commedia

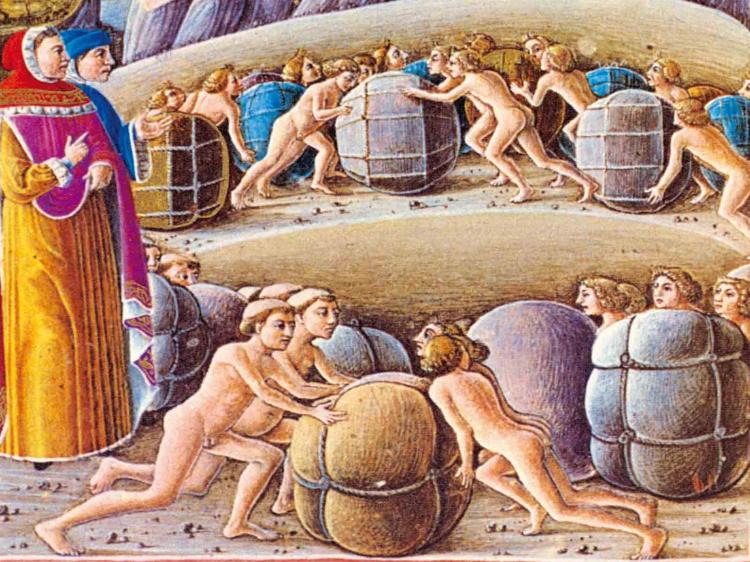

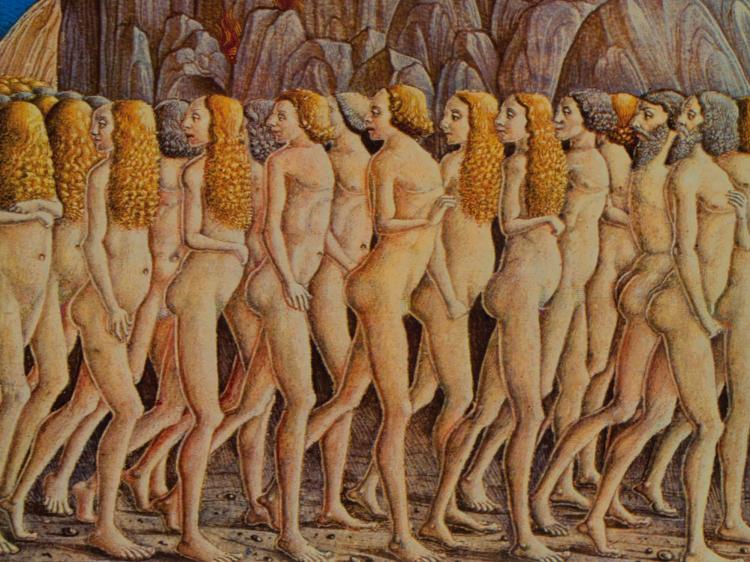

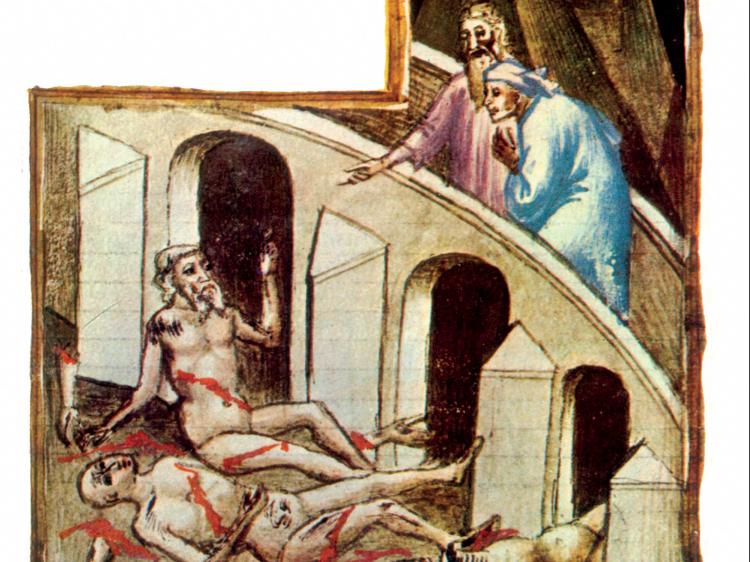

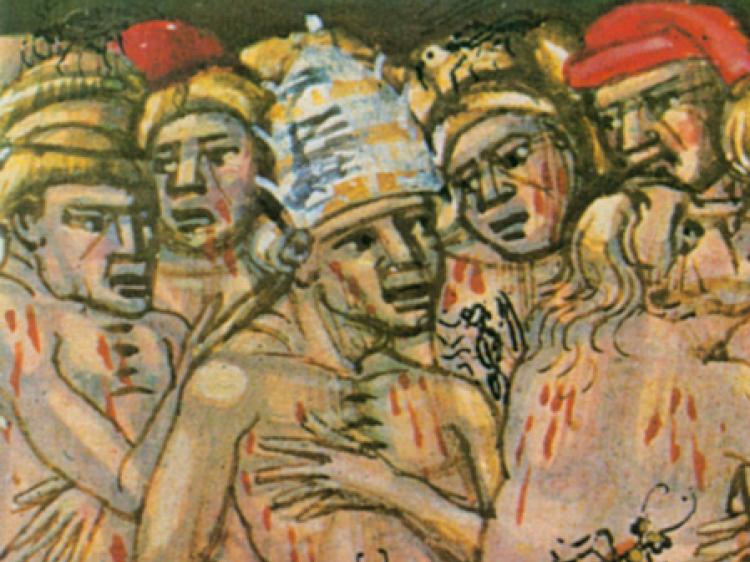

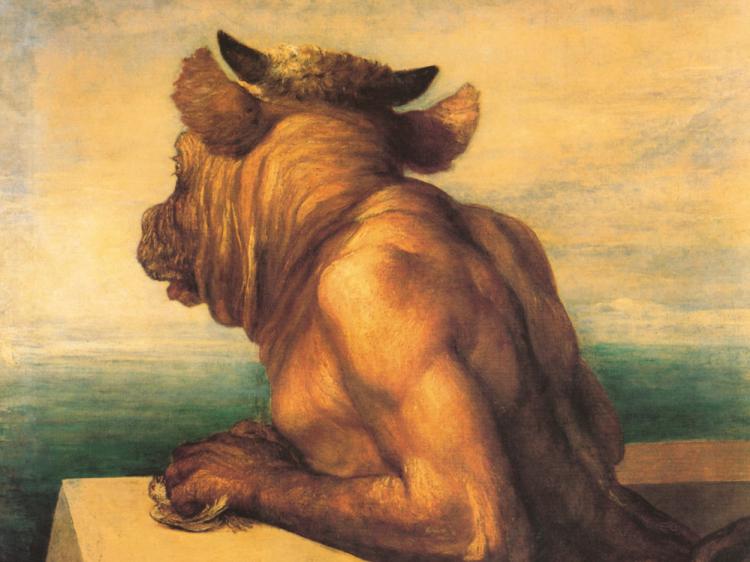

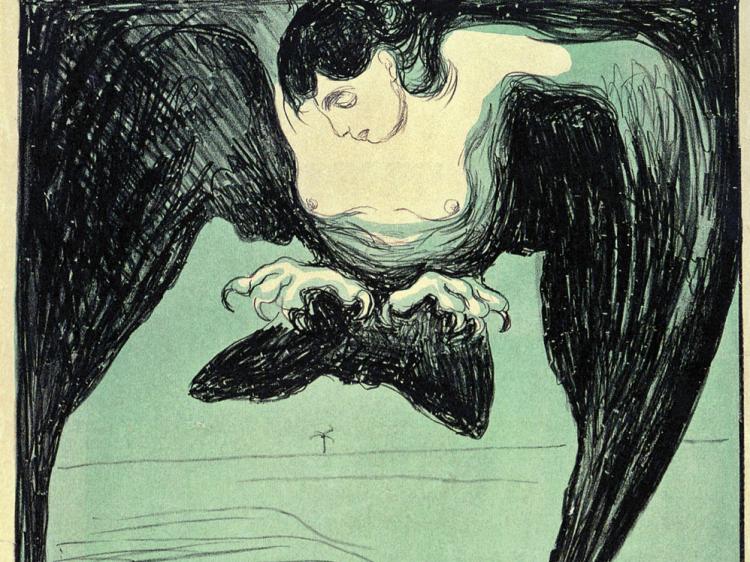

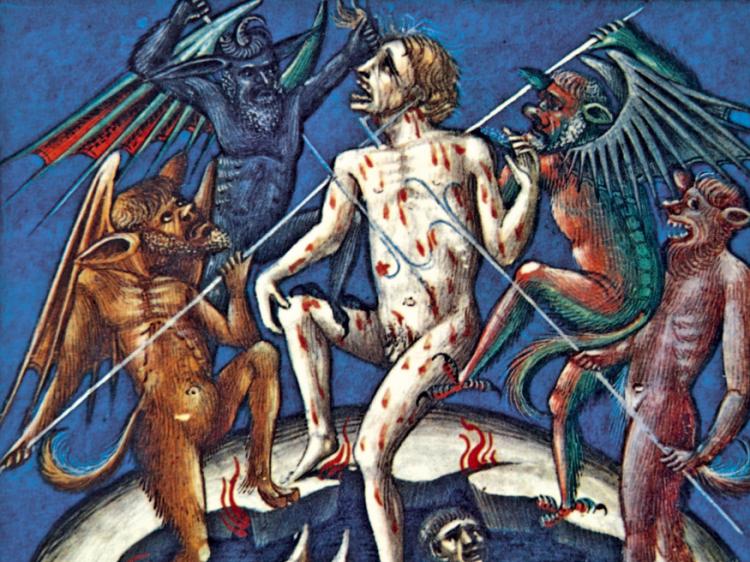

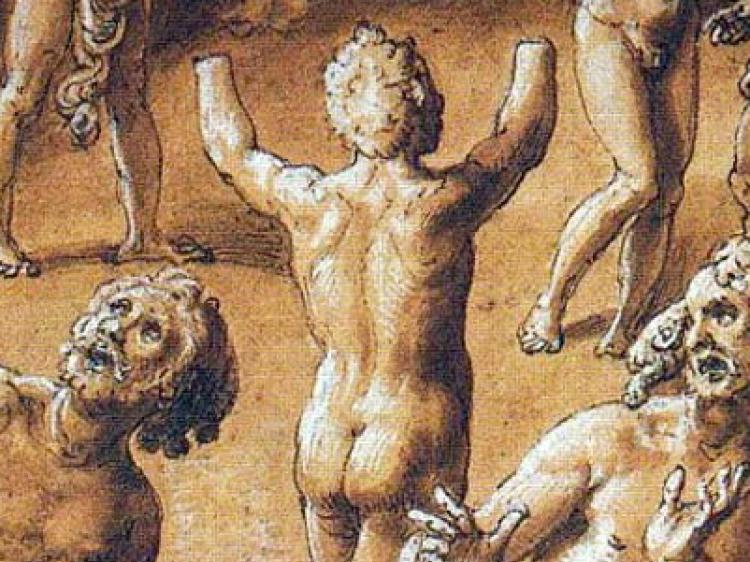

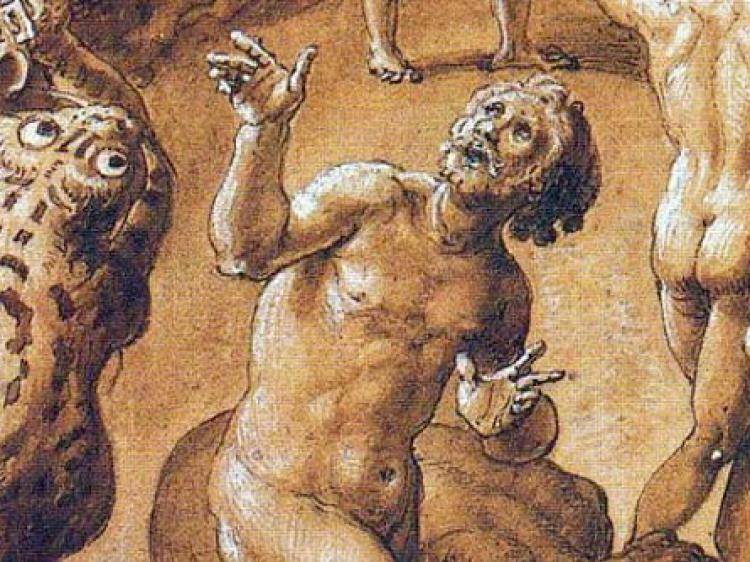

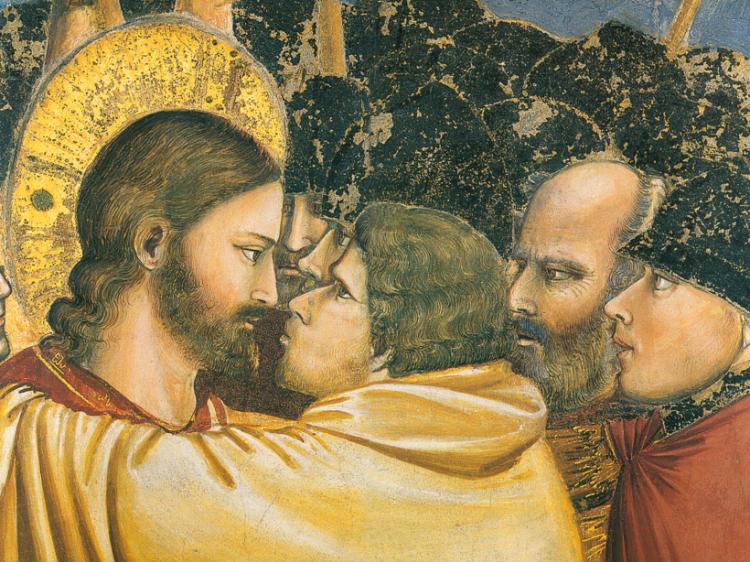

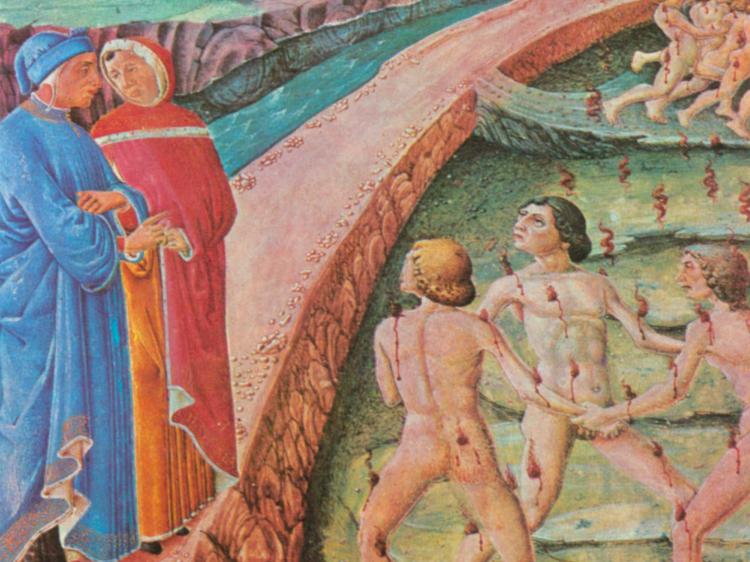

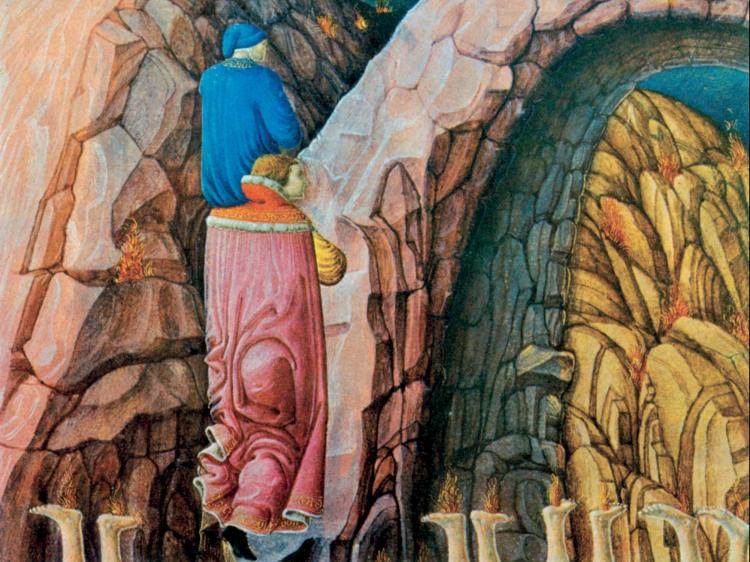

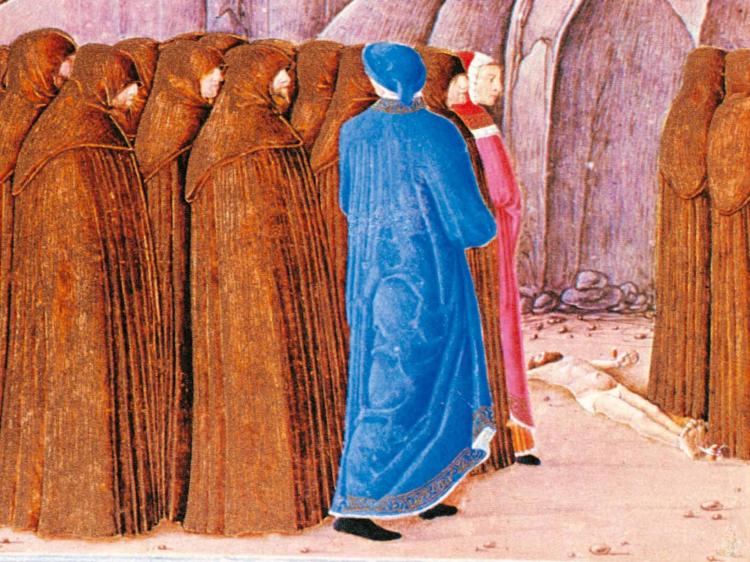

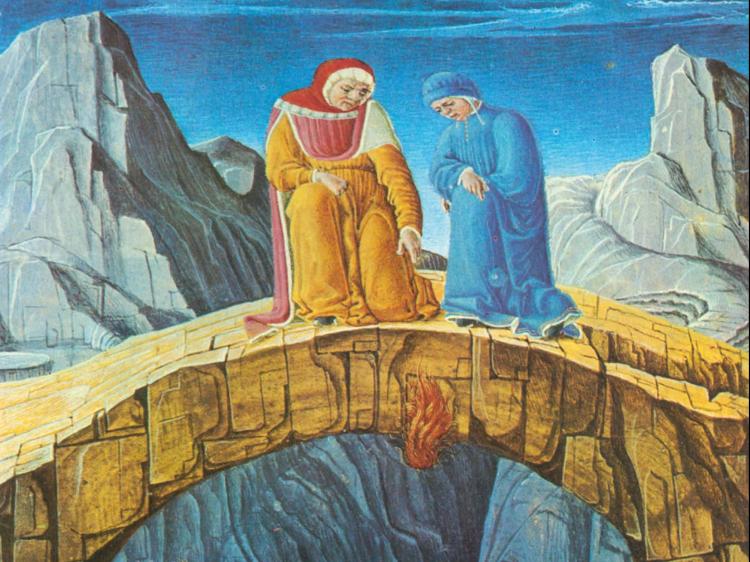

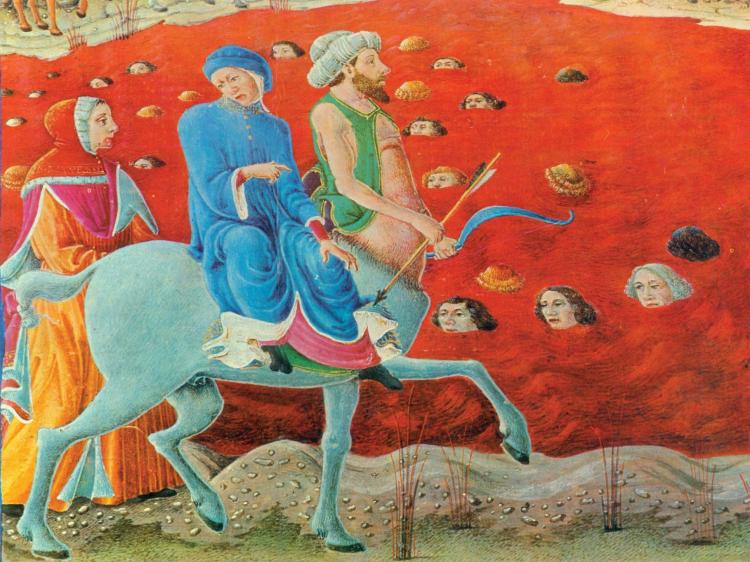

Sotto l’aspetto più dottrinale, Farinata rappresenta l’eresia che porta a erigersi a giudice della verità contro le posizioni ufficiali della Chiesa, per superbia intellettuale e alterigia. Lo dimostrano il suo comportamento «com’avesse l’inferno a gran dispitto» (v. 36) e l’atteggiamento «sdegnoso» (v. 41). Sotto l’aspetto politico, Farinata è l’emblema della magnanimità civile, della passione politica, dell’amore verso la propria città natale che espone anche a ingiuste vendette e feroci rappresaglie, sopportate e affrontate con animo forte e sicuro.

Resta comunque il giudizio di condanna da parte di Dante su Farinata, responsabile della divisione politica di Firenze e delle conseguenti lotte fratricide che hanno, in vario modo, colpito gli esponenti di tutti i partiti politici, Farinata e Dante in primo luogo.

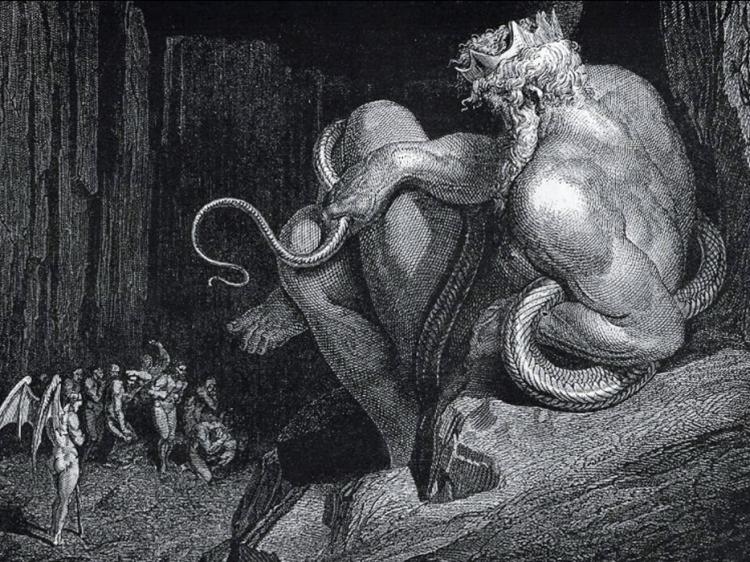

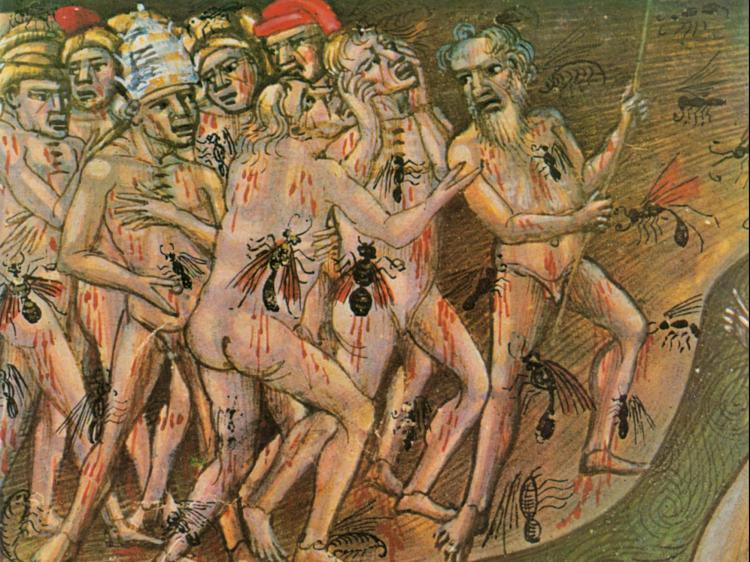

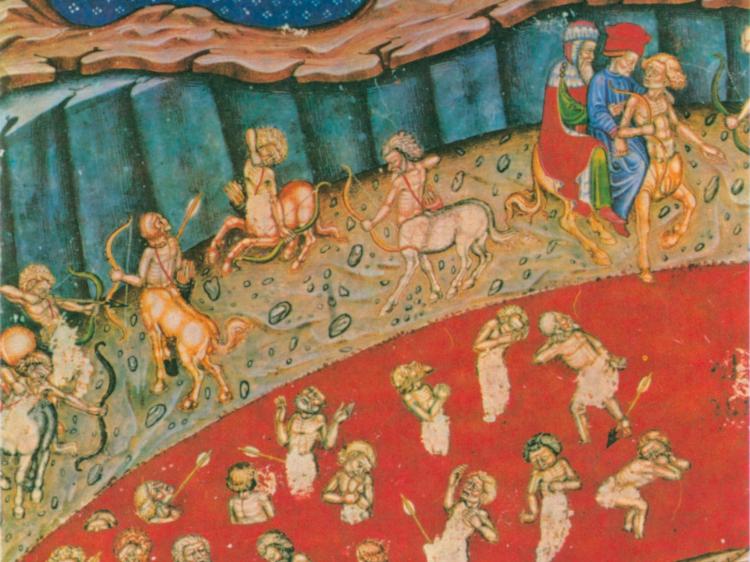

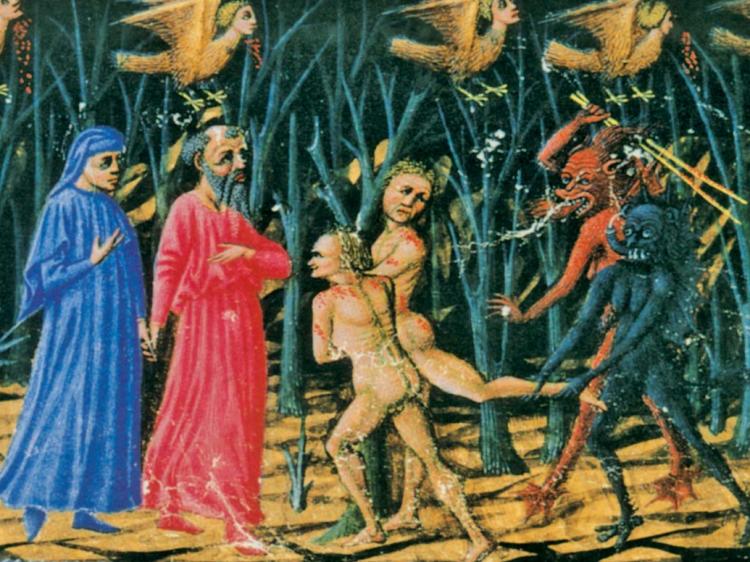

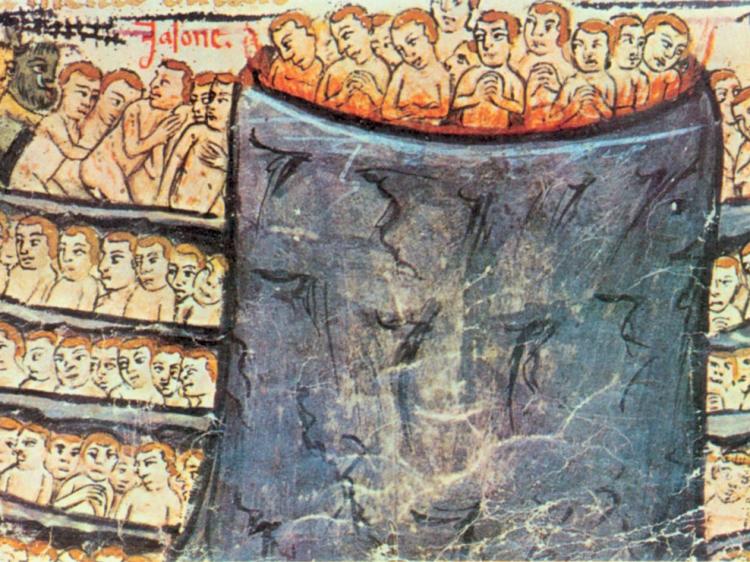

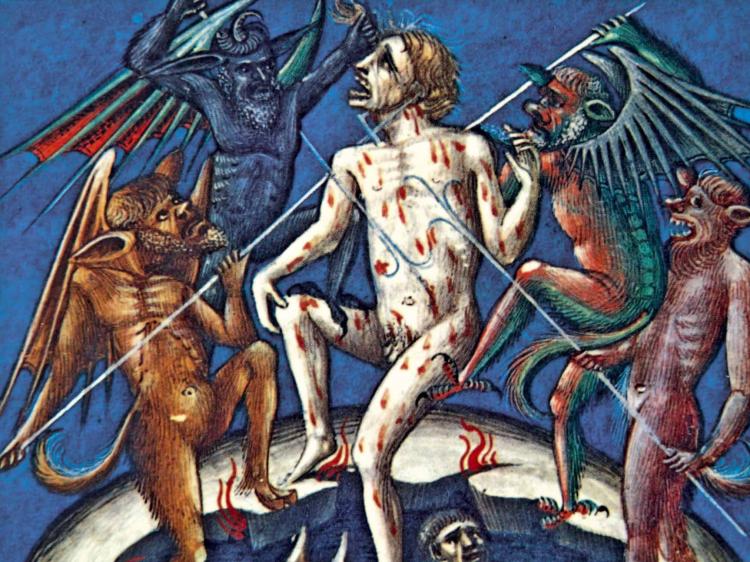

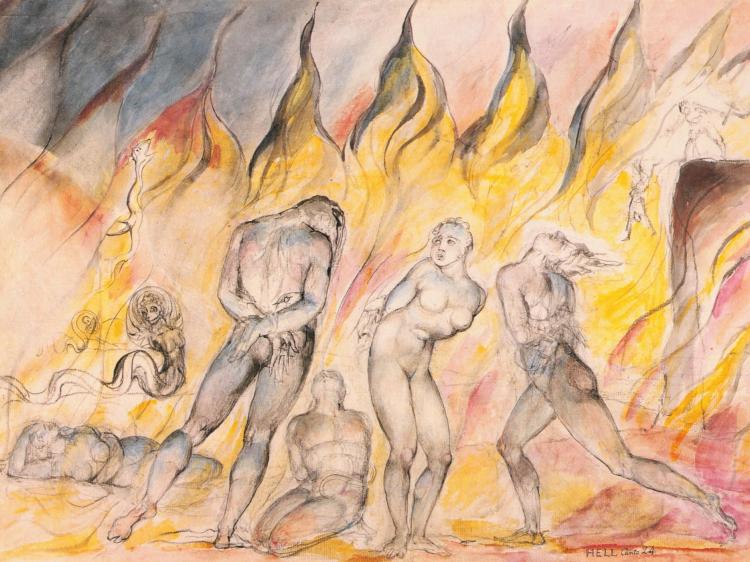

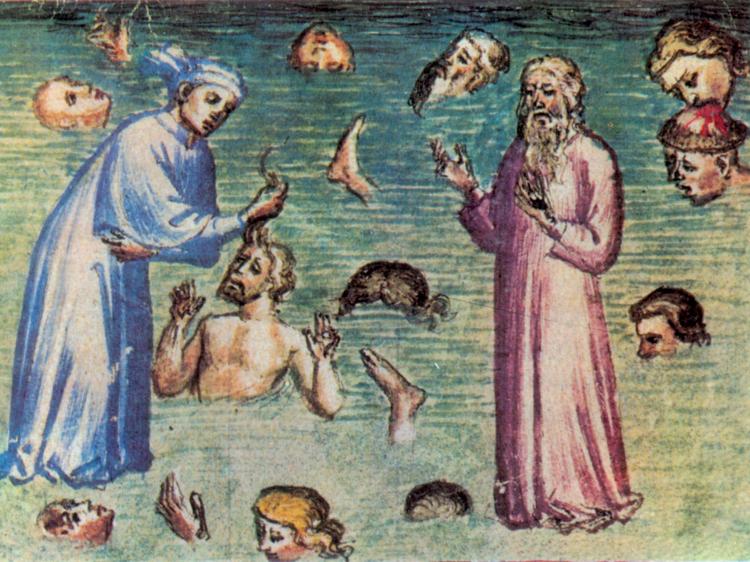

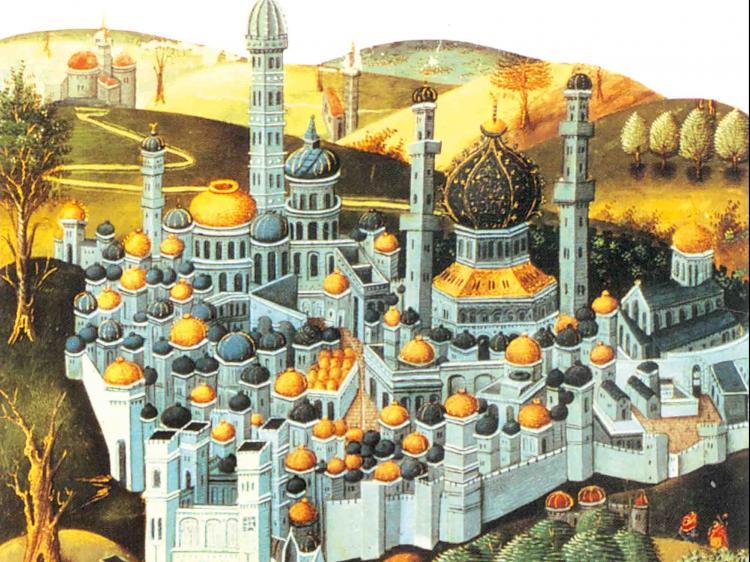

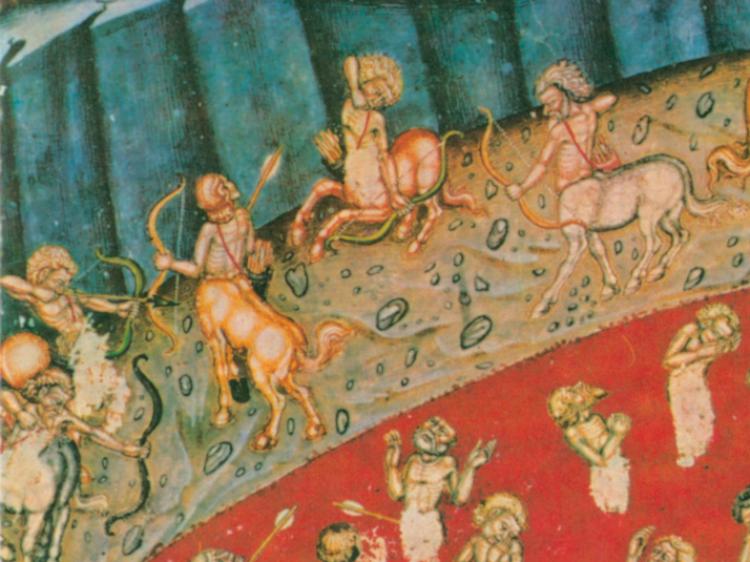

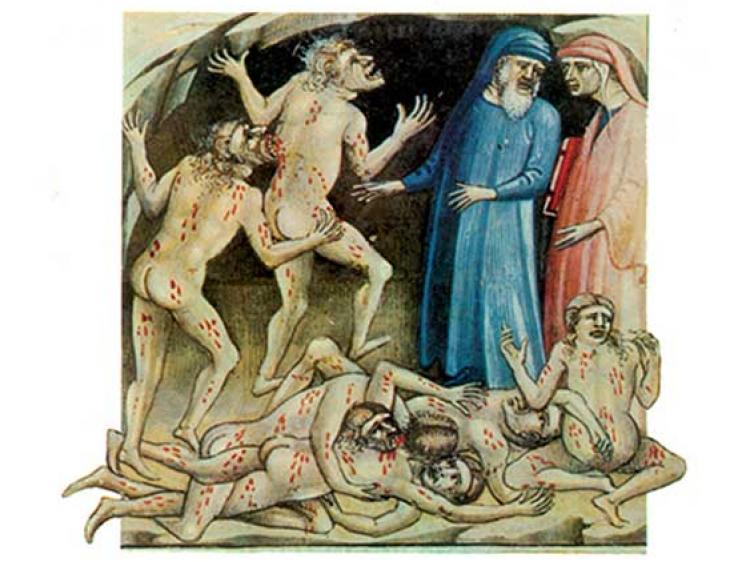

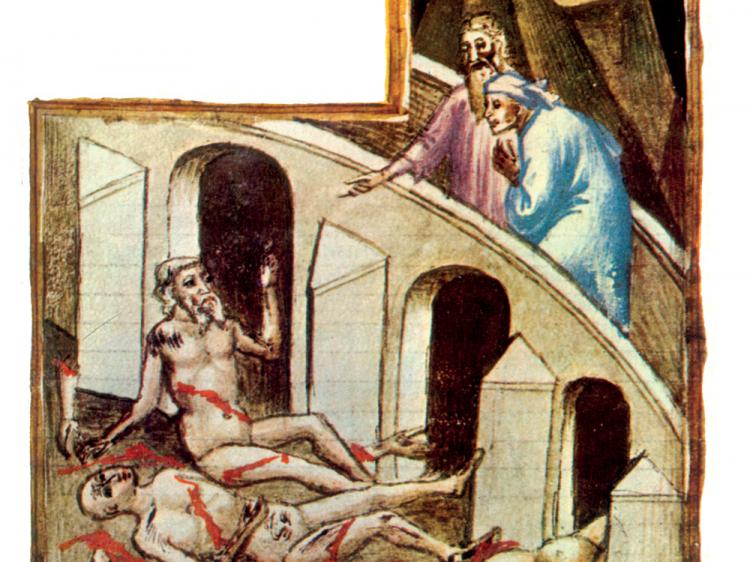

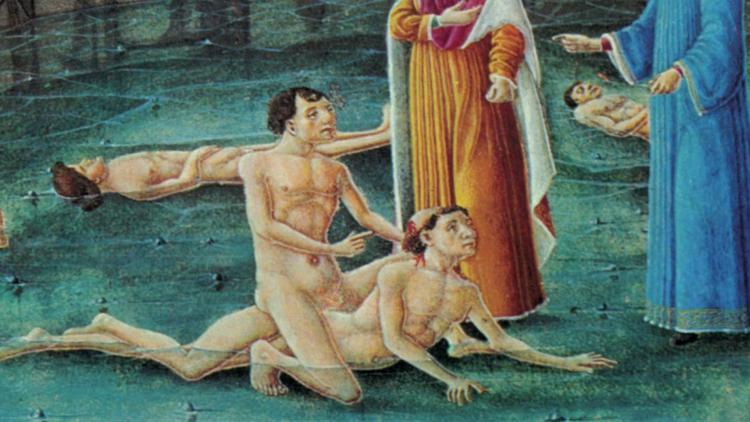

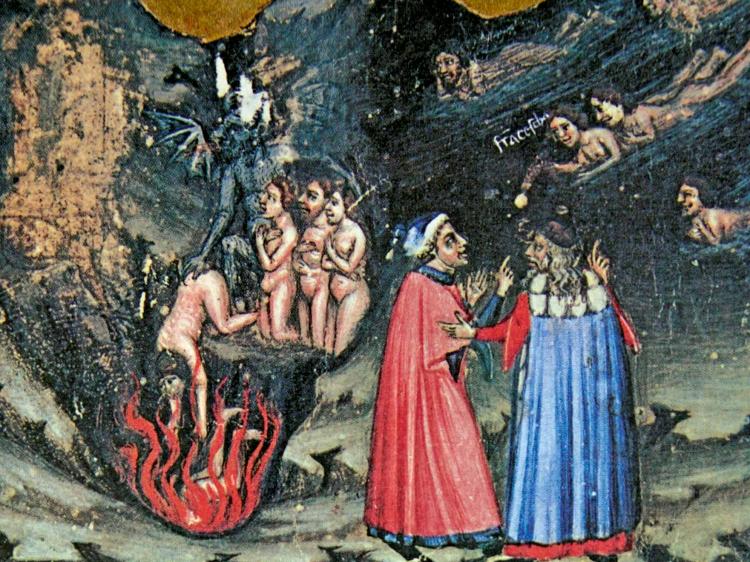

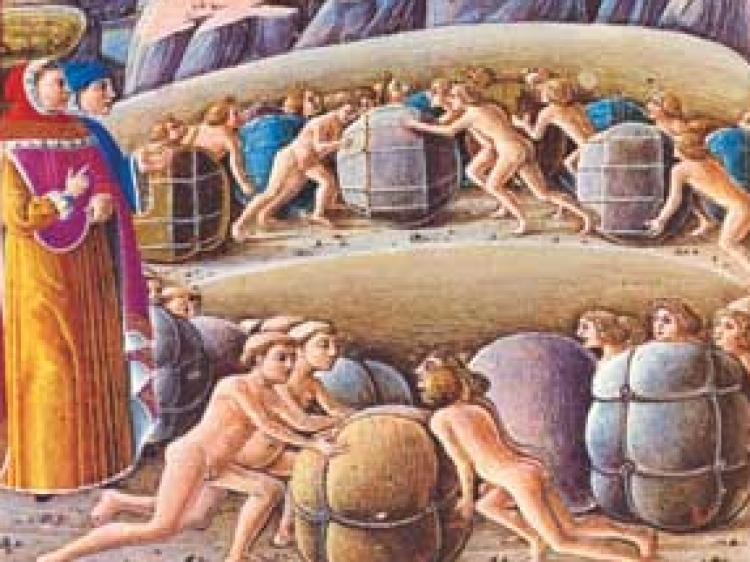

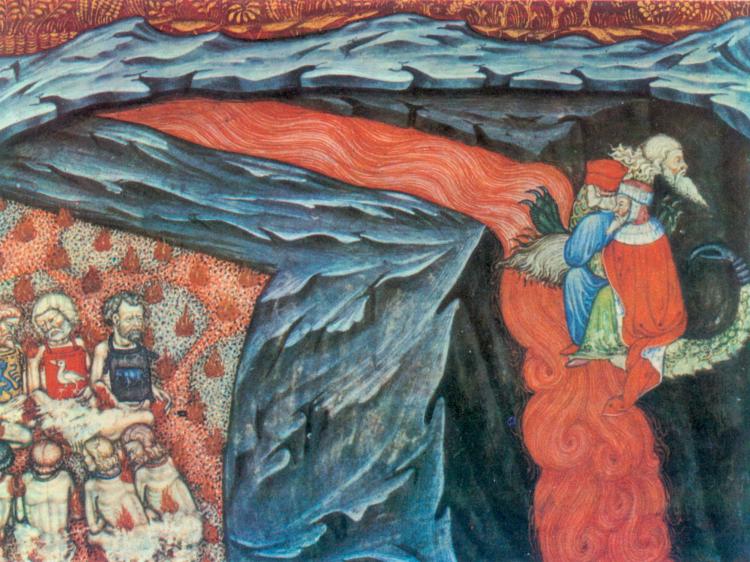

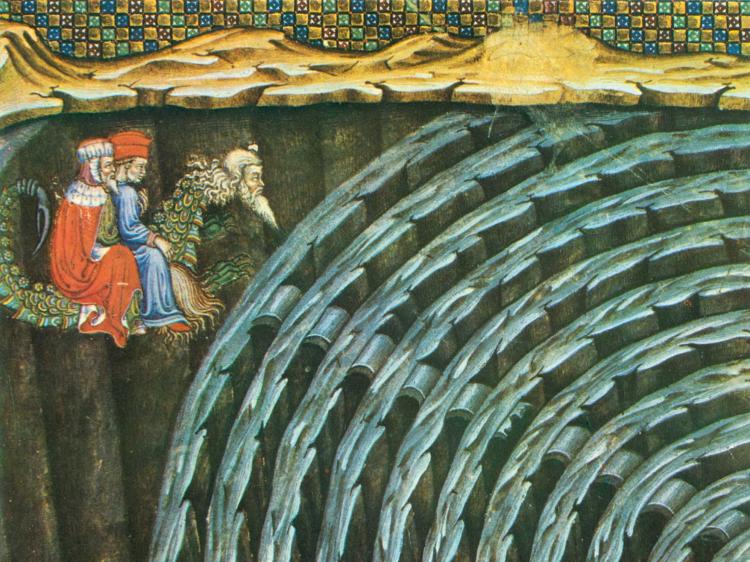

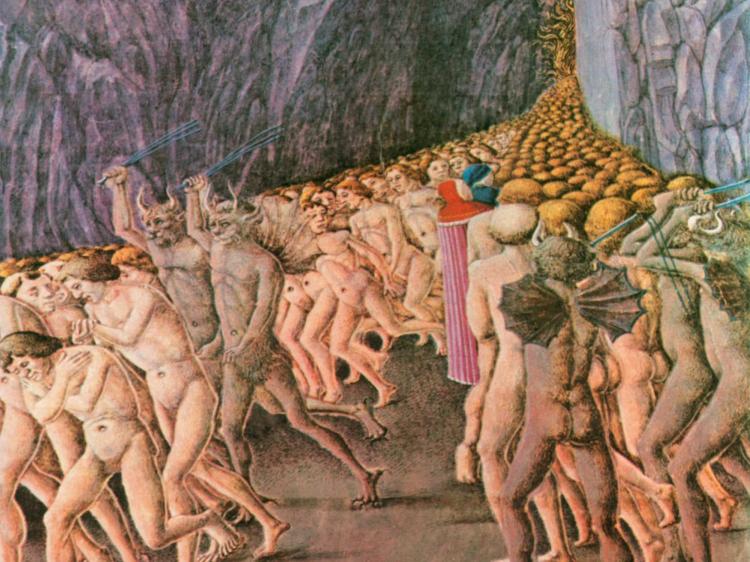

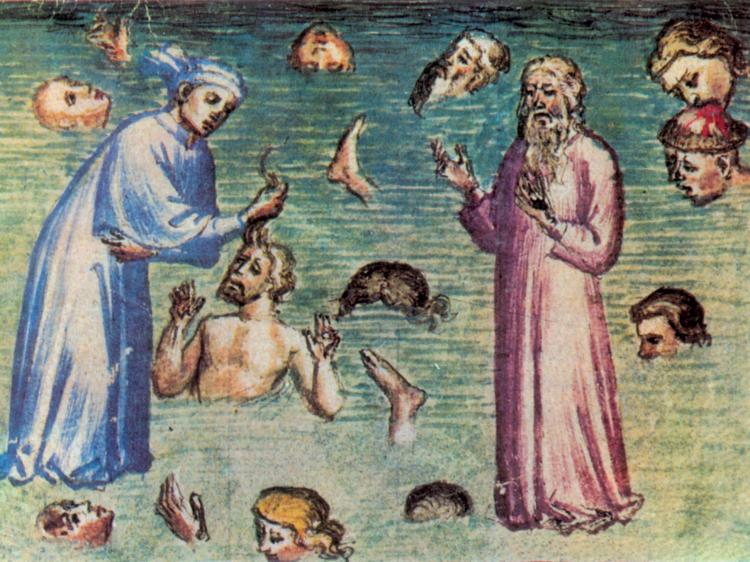

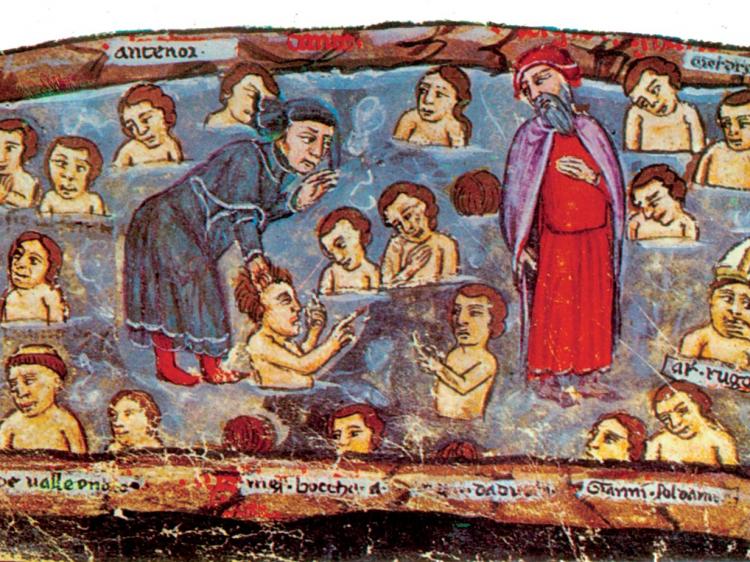

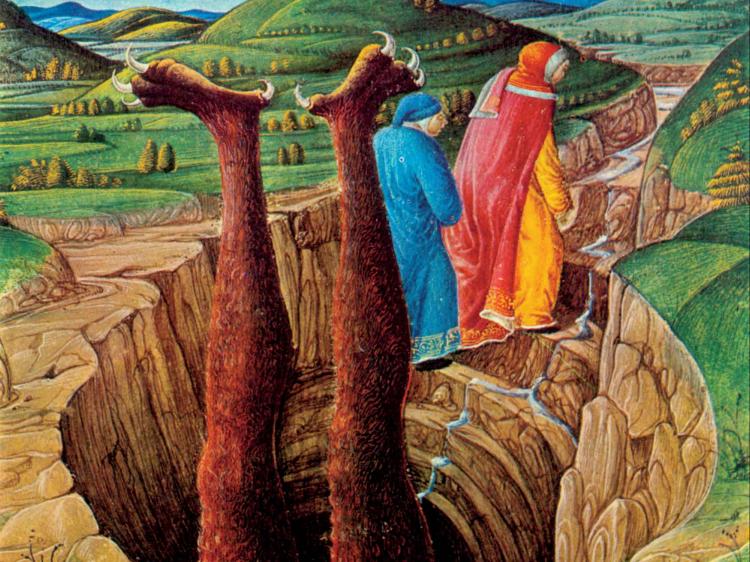

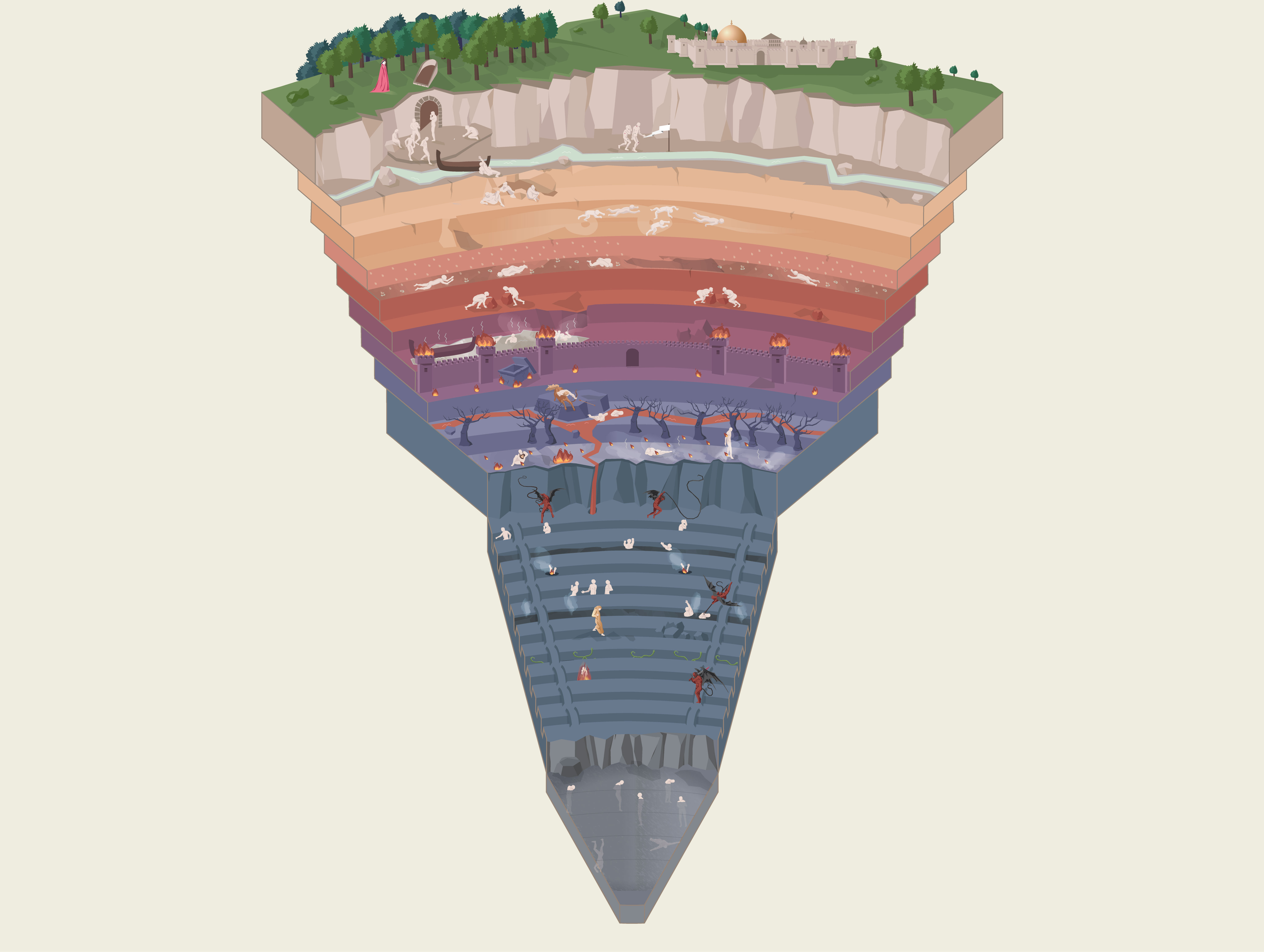

Cerchio VI

Peccatori: Eretici