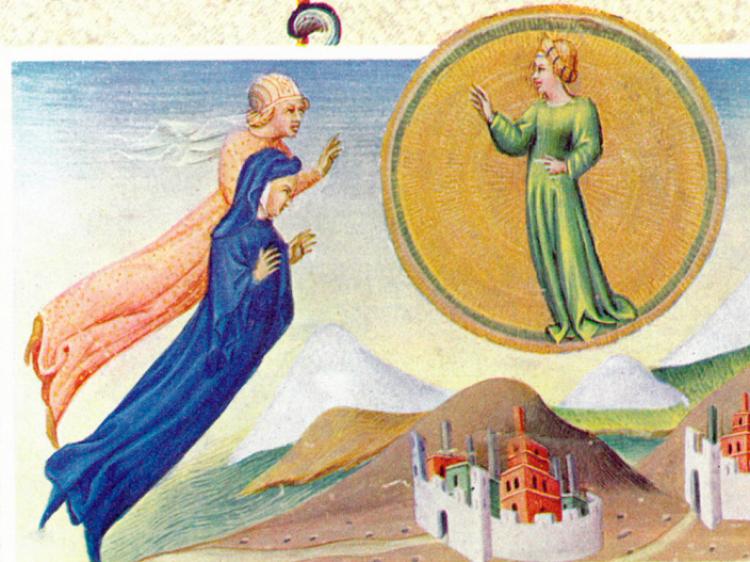

Piccarda Donati

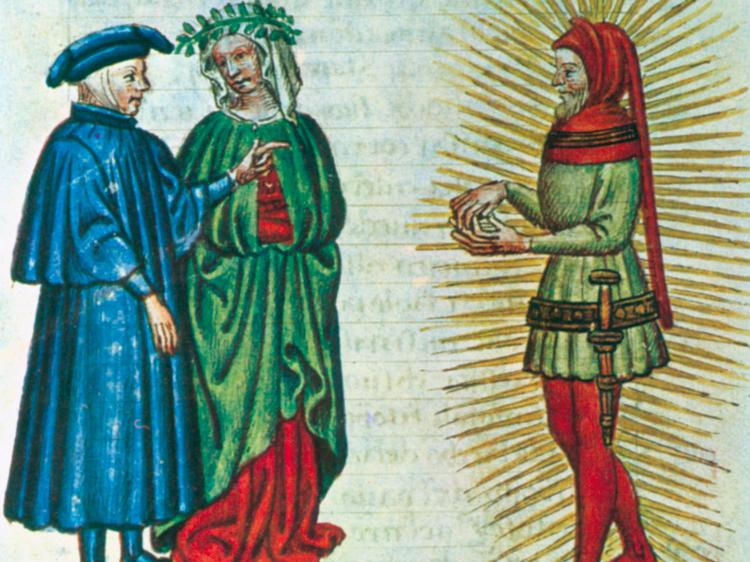

Figlia di Simone e sorella di Corso (cfr. Pg. xxiv, vv. 82-87) e di Forese (cfr. Pg. xxiii, vv. 47 sgg. e xxiv, vv. 1-99), di Piccarda Donati sappiamo solamente che, fattasi suora nel convento delle clarisse di Monticelli nei dintorni di Firenze, fu rapita dal chiostro per volere di Corso, che la diede in moglie al compagno di partito Rossellino della Tosa. Nulla si conosce delle vicende successive di Piccarda, che pare, però, non sia sopravvissuta a lungo alla violenza subita. Anzi, la leggenda si è impossessata a titolo esemplare della sua figura e della sua storia, immaginando che Dio l’abbia sottratta al vituperio con un’improvvisa infermità (lebbra?). Lo stesso Pietro di Dante annota: «Si dice tuttavia che sia morta vergine, non toccata dal suddetto marito, essendo sopravvenuta una febbre mortale nel giorno stesso delle nozze». Ma l’espressione dantesca di Paradiso III, 108 – Iddio si sa qual poi mia vita fusi – pare escludere una soluzione di questo tipo, anche perché Dante parlerà espressamente nel canto iv di voti non compiuti.

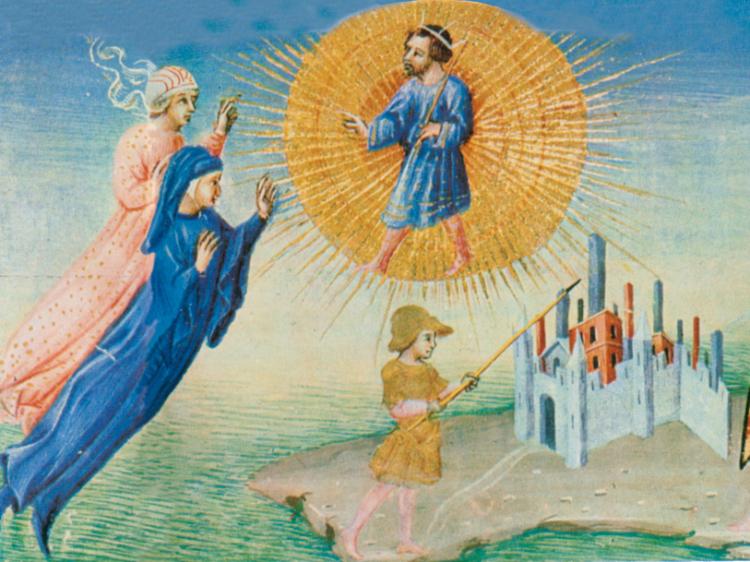

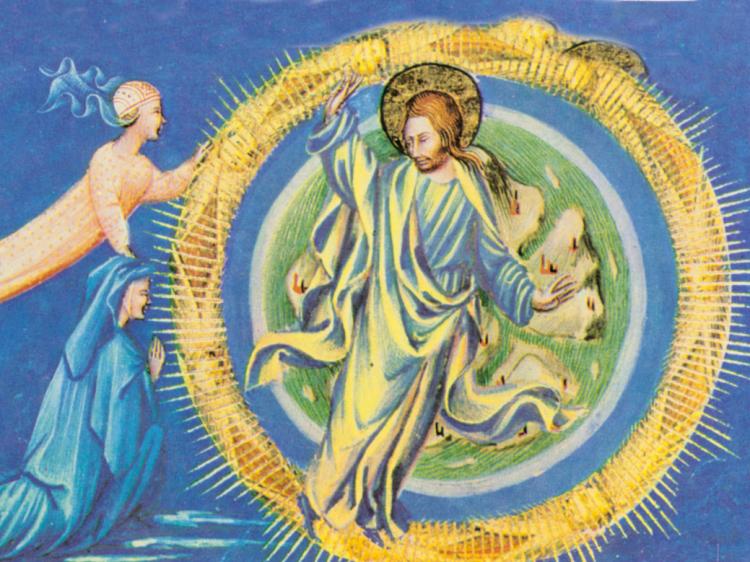

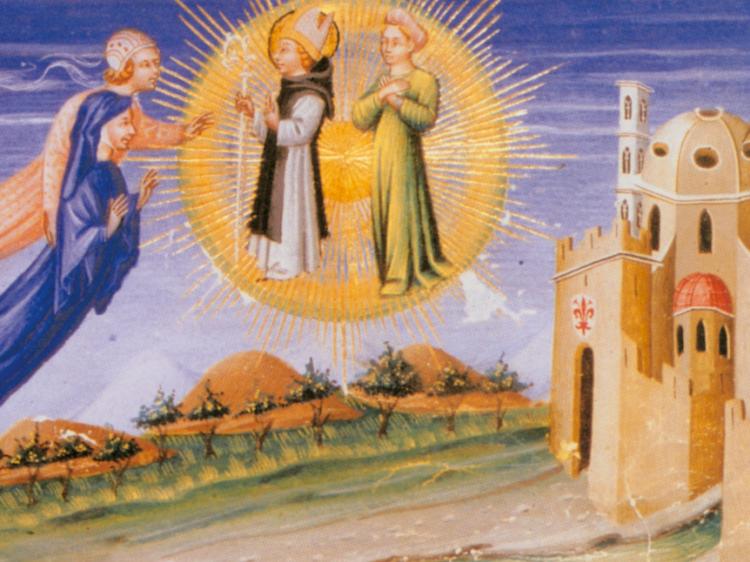

La sua funzione nella Commedia

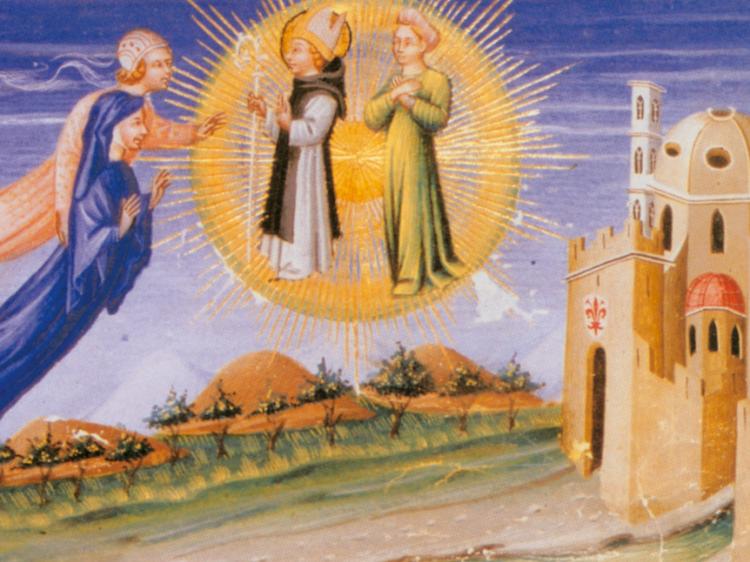

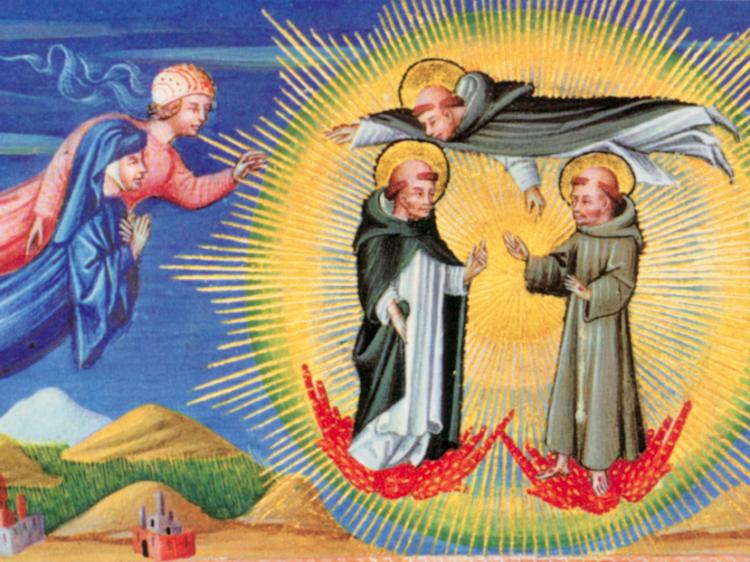

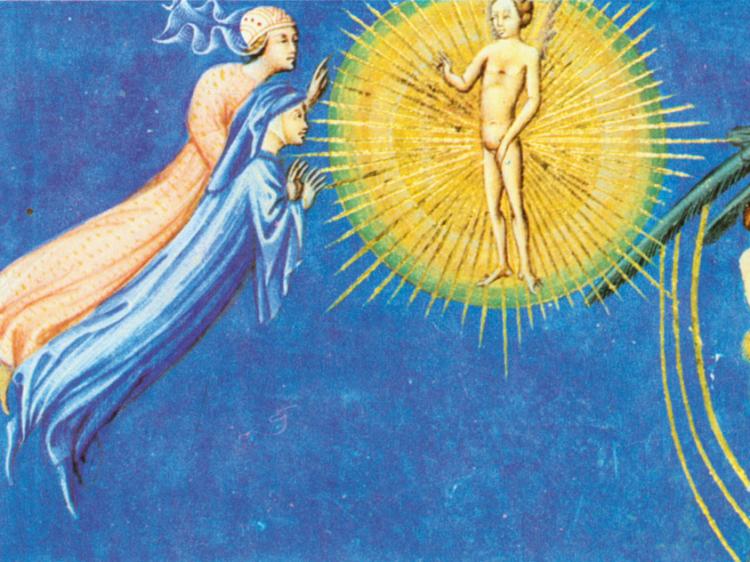

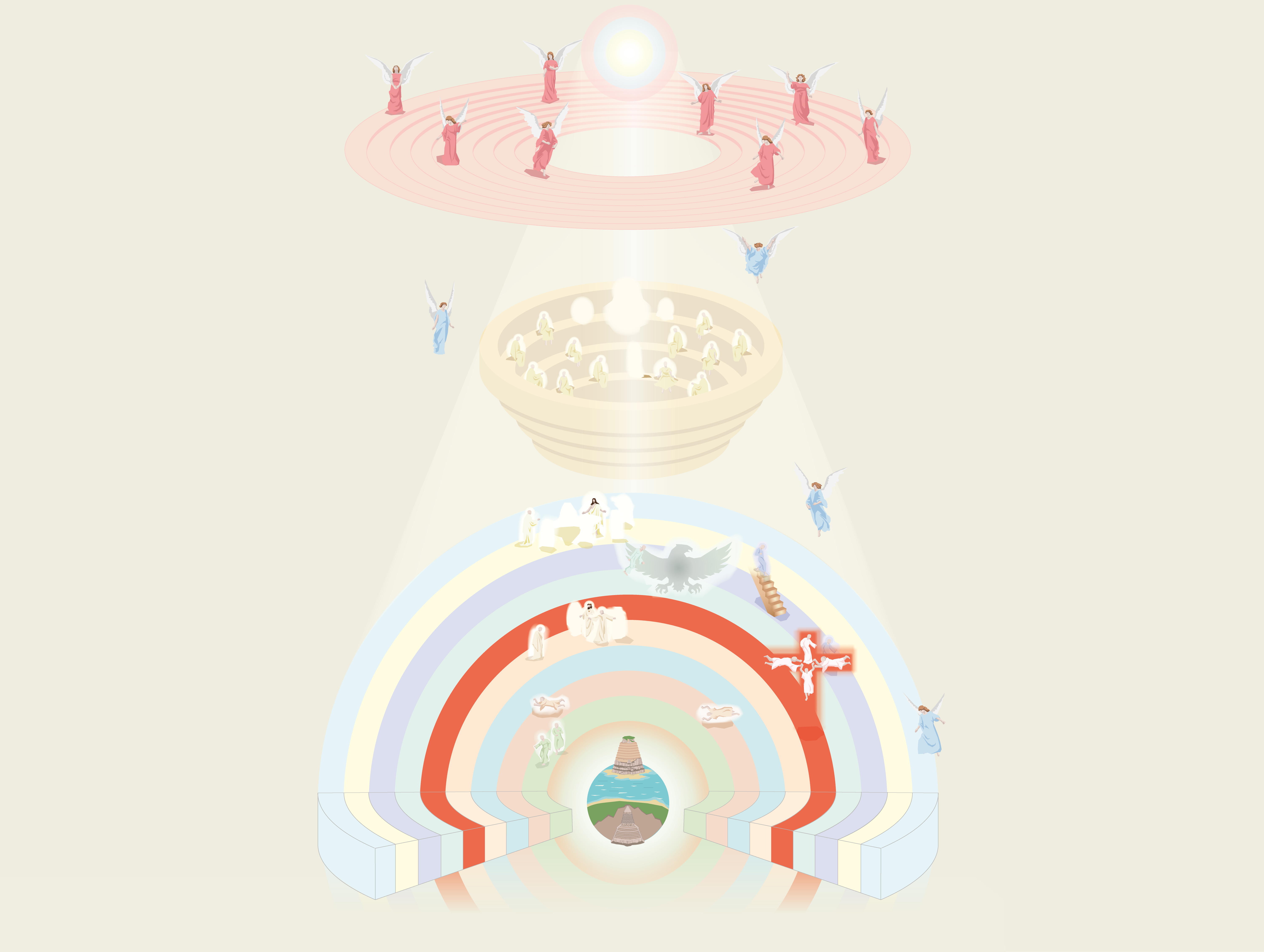

A Piccarda è affidata da Dante la funzione di chiarire un importante tema dottrinale: come i diversi gradi di beatitudine di cui godono le anime del Paradiso possano accordarsi con la felicità perfetta. Piccarda spiega a Dante che la beatitudine celeste consiste nell’aderire totalmente alla volontà di Dio, desiderando solo quello che si ha.

La figura di quest’anima beata ha inoltre la funzione di richiamare, anche in questa cantica, il tema autobiografico, e in particolare di riportare l’attenzione sulla Firenze di Dante.