Purgatorio

La Divina Commedia

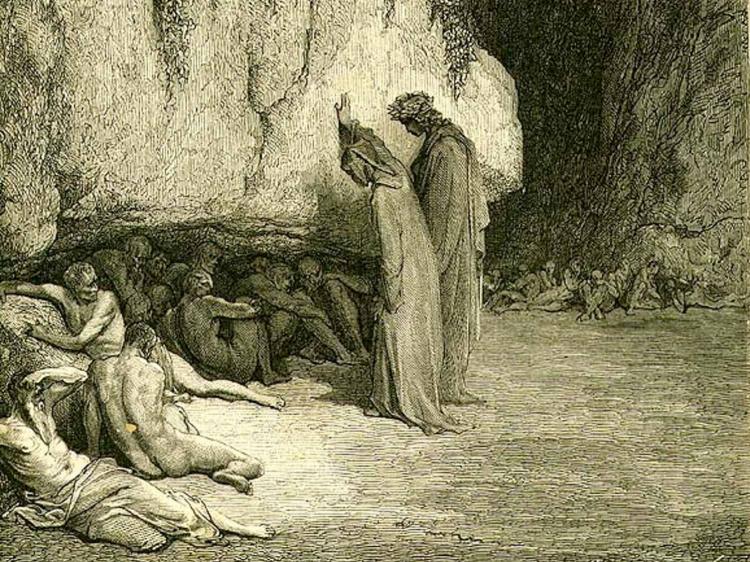

Spiriti negligenti: morti di morte violenta

Sono coloro che hanno subito l’omicidio e hanno atteso il momento estremo della loro vita per pentirsi.

Balzo II

Pena

Come i pigri del primo balzo, devono attendere nell’Antipurgatorio un tempo pari alla loro vita prima di salire a purificarsi sulle cornici del Purgatorio. Camminano lentamente, come in processione, cantando in coro il Miserere.

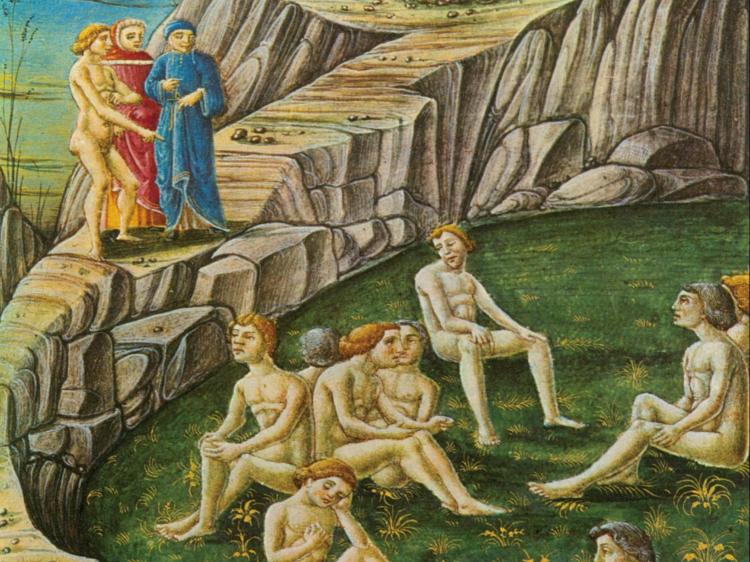

Spiriti negligenti: i principi negligenti

Sono le anime dei principi e regnanti, che le cure dello Stato e la gloria mondana hanno allontanato dalle cure spirituali, o che si dimostrarono indolenti nell’esercizio delle loro funzioni per il bene dei sudditi.

Balzo III, Valletta Amena

Pena

Devono restare fuori dal Purgatorio tanto tempo quanto vissero e ogni giorno al tramonto sono sottoposti alla tentazione del serpente.

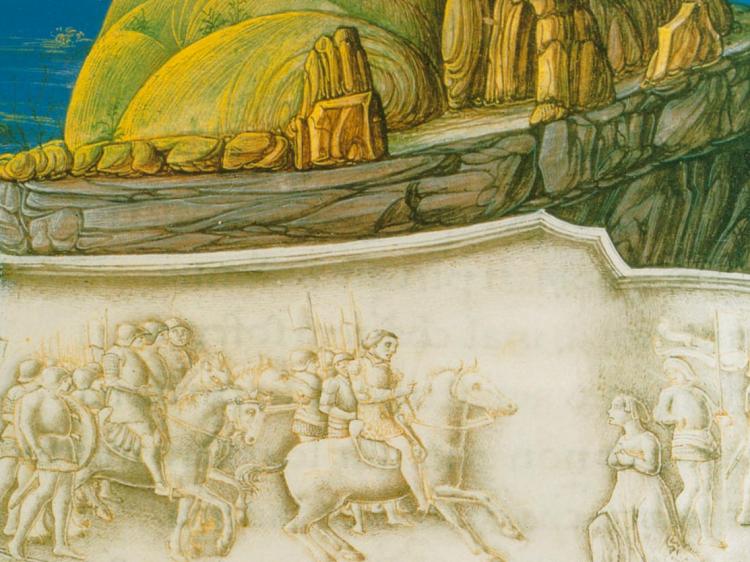

Superbi

Sono le anime di coloro che sulla terra si sono comportati con arroganza e senso di superiorità verso gli altri.

Cornice I

Pena

Le anime avanzano curve, portando sul dorso pesanti massi. Con lo sguardo chino vedono effigiati al suolo esempi di superbia punita, e se storcono gli occhi osservano sulla parete della roccia, di marmo bianco, bassorilievi che rappresentano esempi di umiltà esaltata.

Invidiosi

Sono gli spiriti che guardarono con malevolenza la felicità altrui.

Cornice II

Pena

Per contrappasso, gli invidiosi sono ora coperti di cilicio e hanno gli occhi cuciti con il fil di ferro. Stanno seduti con le spalle poggiate contro la parete del monte e si reggono a vicenda, ascoltando esempi di carità premiata e di invidia punita, gridati da voci invisibili, e recitano le litanie dei santi.

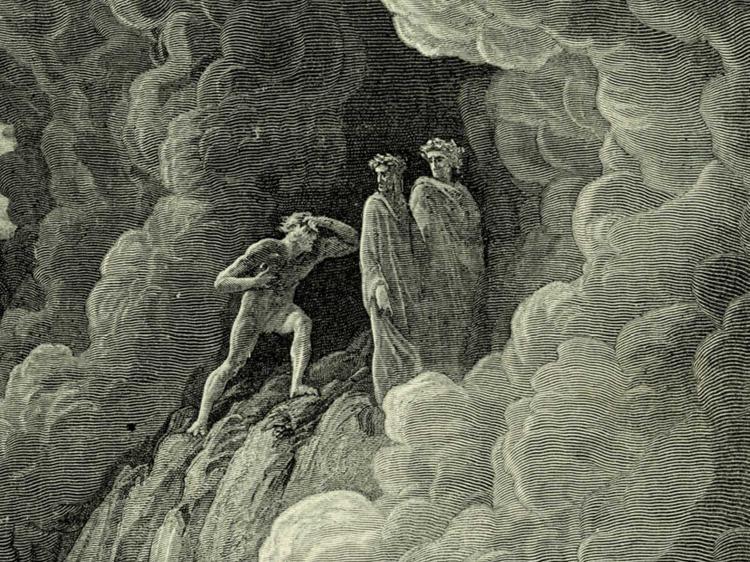

Iracondi

Sono coloro che in vita hanno ceduto con eccesso agli istinti dell’ira.

Cornice III

Pena

Come in vita si lasciarono soffocare e accecare dall’ira, così per contrappasso gli iracondi sono ora avvolti in un fumo denso, come la notte oscuro, che li soffoca e acceca. Hanno visioni estatiche che rappresentano esempi di mansuetudine e di ira punita.

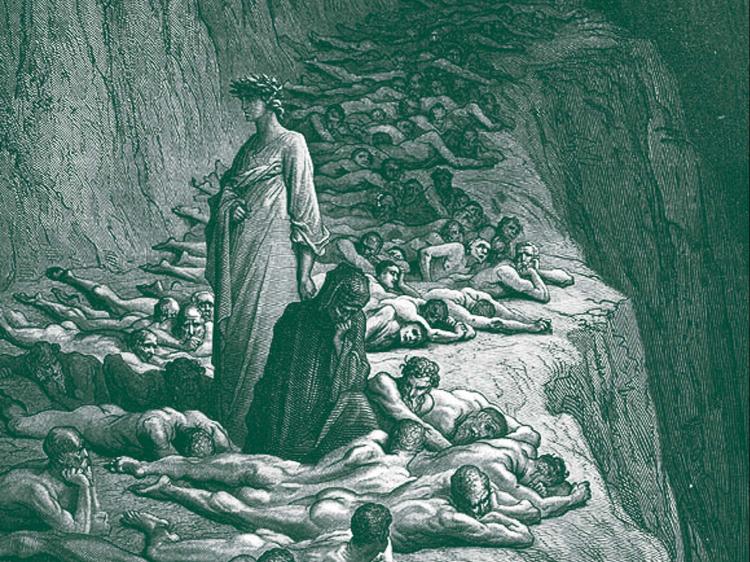

Avari e prodighi

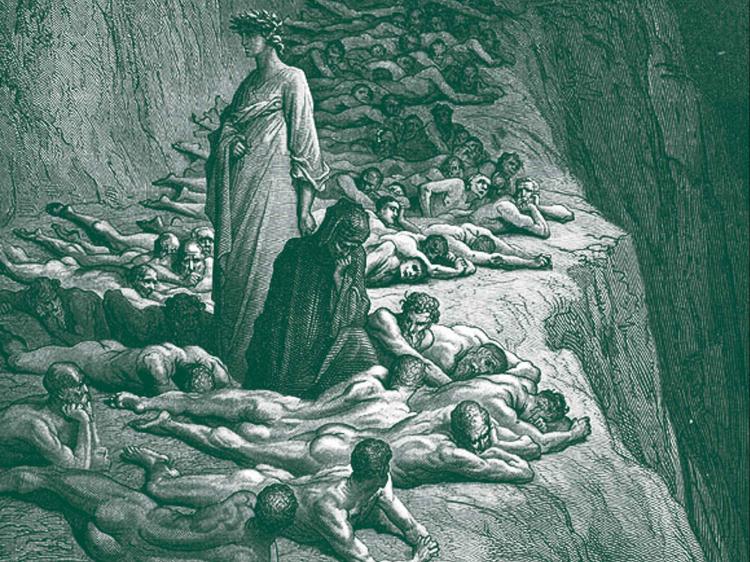

Sono coloro che nella vita hanno ammassato o disperso ricchezza.

Cornice V

Pena

Giacciono bocconi con il viso rivolto a terra, con le mani e i piedi legati, e piangendo recitano il versetto del Salmo 118 «L’anima mia è attaccata alla terra»: per contrappasso la posizione prona, lo sguardo rivolto in basso e le parole pronunciate dichiarano il loro colpevole attaccamento ai beni terreni. Di giorno gridano esempi di generosità e povertà, di notte esempi del loro vizio di cupidigia.

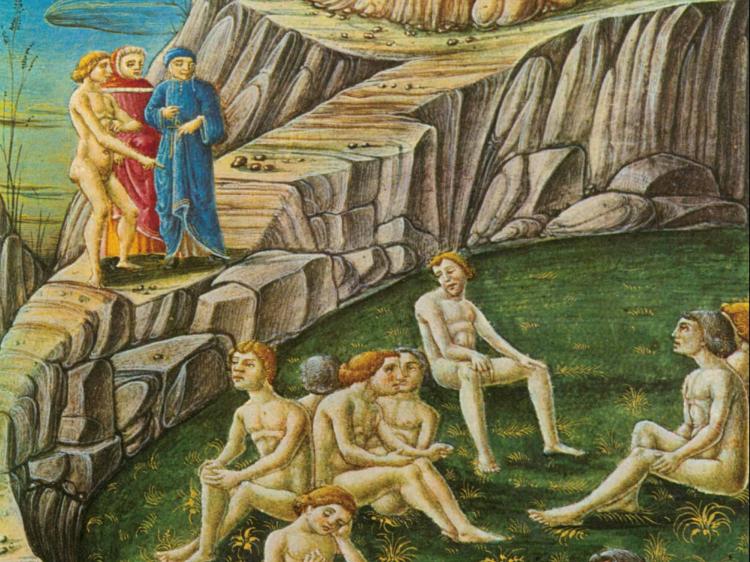

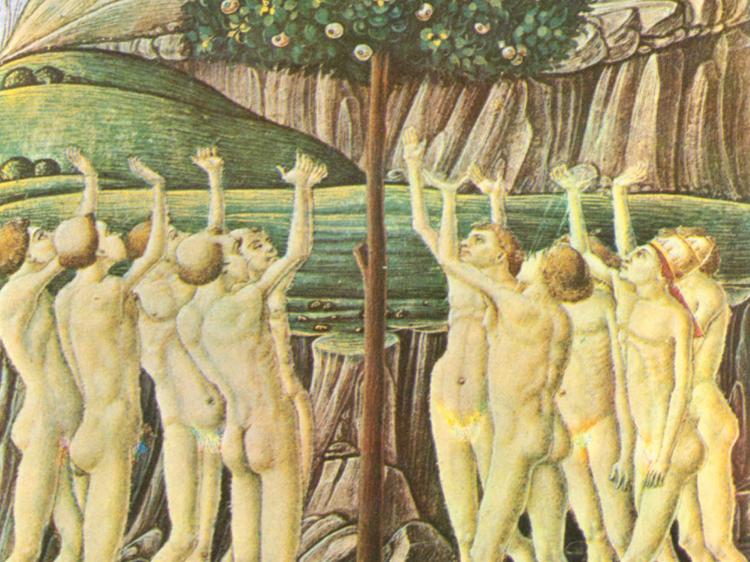

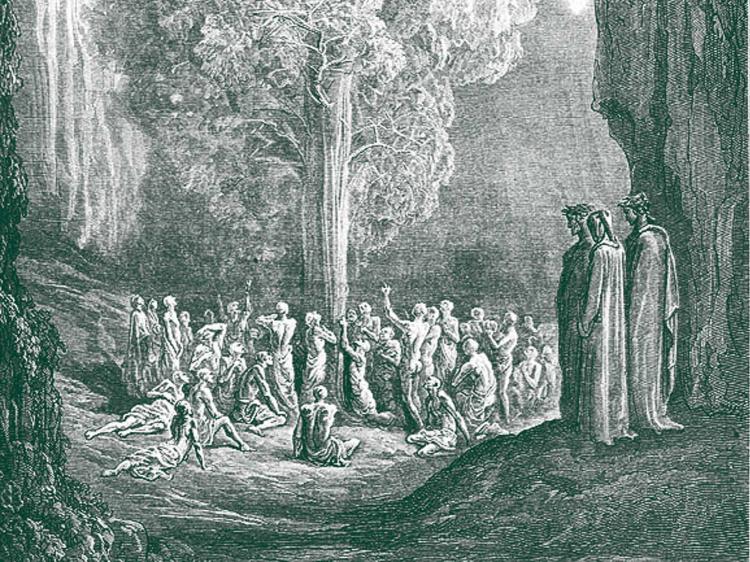

Golosi

Sono coloro che in terra si abbandonarono al raffinato piacere di mangiare e bere.

Cornice VI

Pena

Orribilmente smagriti, passano sotto alberi carichi di frutti profumati e freschi d’acqua, senza poterli toccare, soffrendo così la fame e la sete. Tra le fronde dei due alberi della cornice si odono voci che gridano esempi di temperanza e di gola punita.

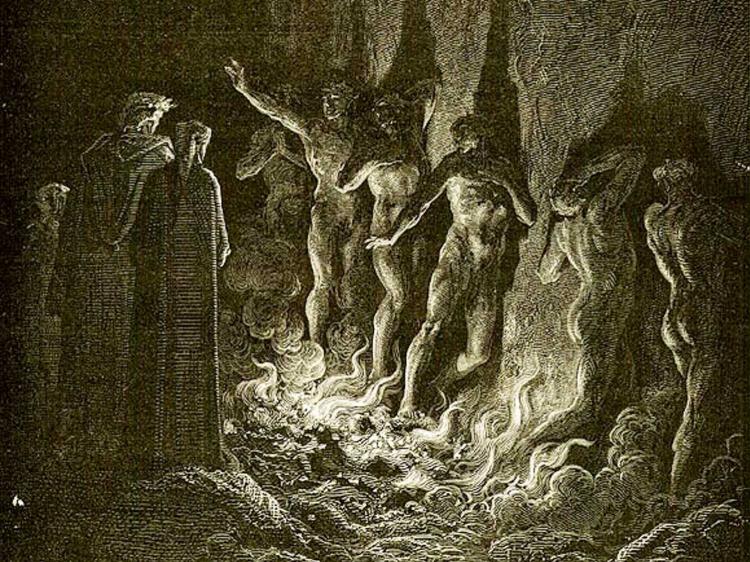

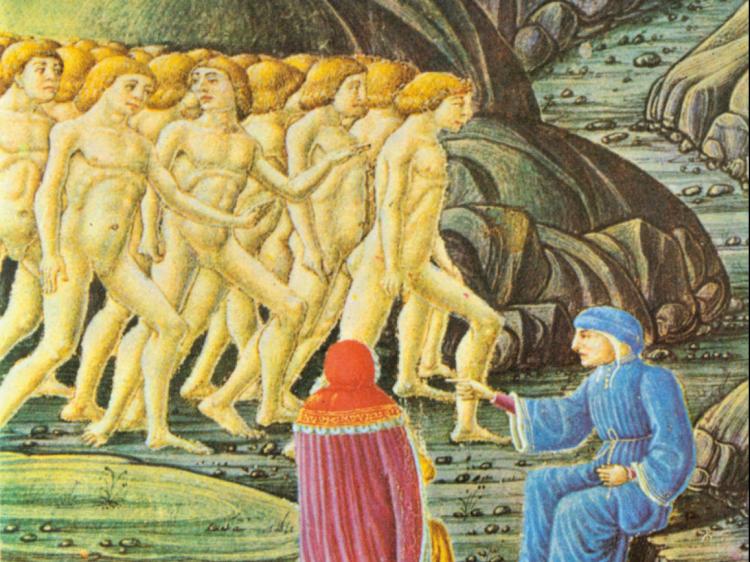

Lussuriosi

Sono coloro che sulla terra hanno mostrato una eccessiva brama per l’amore fisico.

Cornice VII

Pena

Camminano tra le fiamme e ricordano il loro peccato piangendo ed elevando a Dio l’inno Summae Deus clementiae, contenente un’invocazione contro la lussuria. Manifestano poi il loro pentimento gridando esempi di lussuria punita e di castità premiata. Sono divisi in due schiere (eterosessuali e omosessuali), e quando si incontrano si baciano fraternamente in silenzio. Il contrappasso è evidente soprattutto nel muro di fuoco, che rinnova per analogia le fiamme della smodata passione fisica.

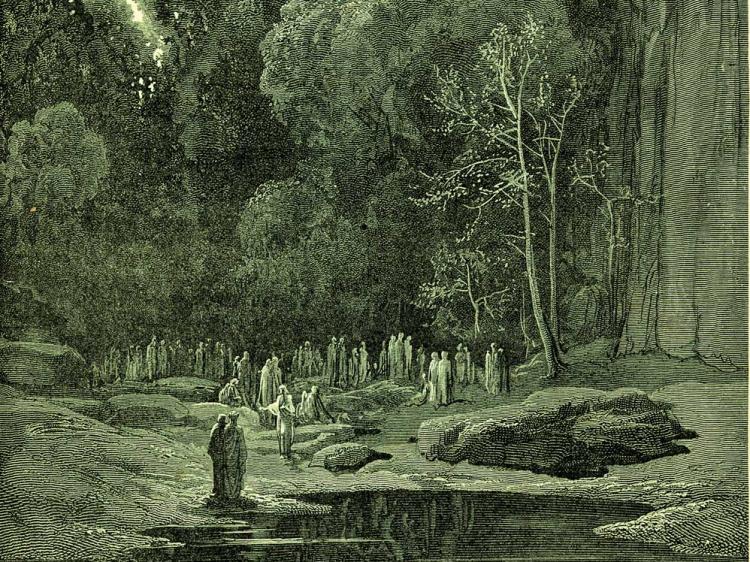

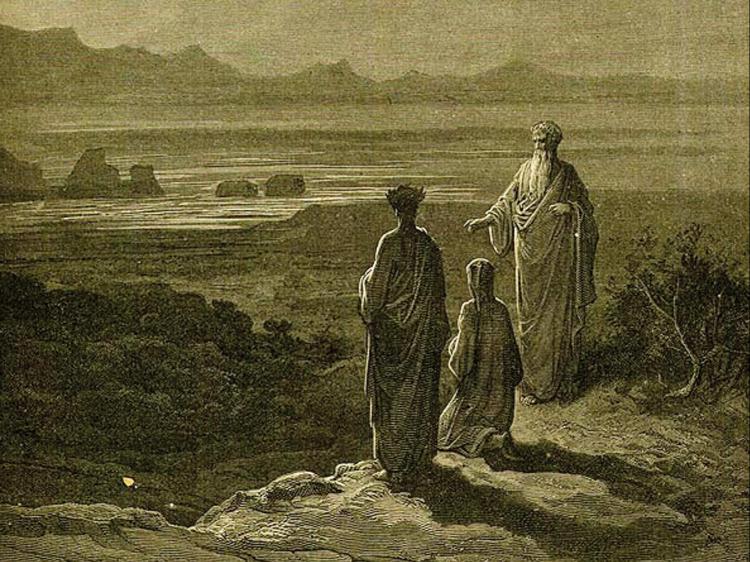

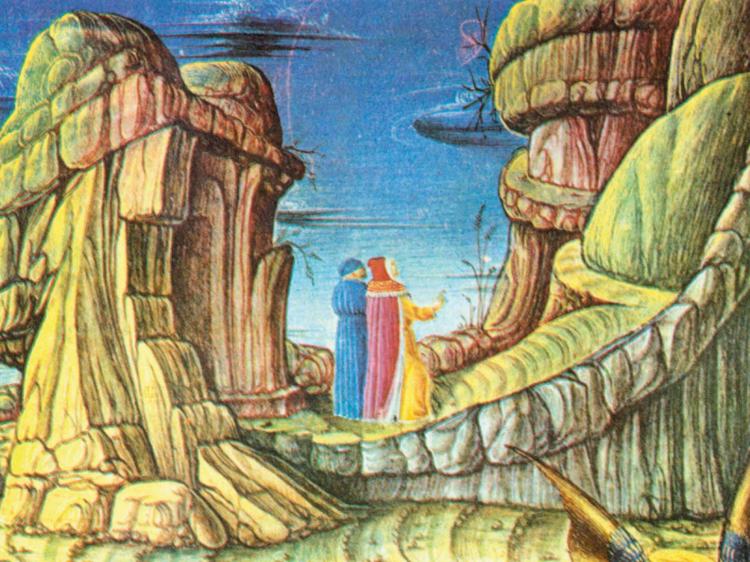

Antipurgatorio

È la parte bassa della montagna del Purgatorio, che comprende la spiaggia e la prima fascia, i primi tre balzi della costa. Qui i penitenti cominciano a espiare dovendo attendere un determinato periodo di tempo prima di poter salire alle vere cornici del Purgatorio dove purgare con pene fisiche i propri peccati.

Spiaggia

È la spiaggia che circonda l’isola sulla quale si erge la montagna del Purgatorio, solitaria (lito deserto) nell’immenso oceano ed esattamente opposta a Gerusalemme.

Spiriti negligenti: scomunicati

Balzo I

Un sentiero stretto ed erto conduce a uno slargo pianeggiante.

Spiriti negligenti: pigri per natura, tardi a pentirsi

Balzo III

È l’ultimo balzo dell’Antipurgatorio: qui si apre la porta del Purgatorio vero e proprio.

Porta del Purgatorio

È preceduta da tre gradini di diverso colore: il primo è di marmo bianco, il secondo di pietra nera, il terzo di porfido rosso, simbolo delle tre fasi della confessione.

I cornice

La cornice, uniforme e larga tre volte il corpo umano, ha la parete e il pavimento di marmo candido, su cui sono scolpite figure e scene edificanti di superbia punita e di umiltà esaltata.

Penitenti: Superbi

Scala alla Cornice II

È una scala stretta e ripida che taglia la parete rocciosa, simile alla scala che conduce alla chiesa di San Miniato in Firenze. Dall’una e dall’altra parte è chiusa da pareti di roccia che sfiorano chi sale.

Scala alla Cornice III

È una scala molto meno ripida delle altre.

Cornice III

La cornice è caratterizzata da estasianti visioni di esemplare misericordia e da una nube spessa di fumo nero che avvolge i penitenti.

Penitenti: Iracondi

Scala alla Cornice IV

Sul primo gradino di questa scala, che conduce alla cornice dove espiano la loro pena gli accidiosi, Dante sente cantare Beati pacifici.

Scala alla Cornice V

È una scala scavata nella roccia.

Scala alla Cornice VI

È la scala che conduce alla cornice dei golosi.

Cornice VI

Sulla cornice si ergono due strani alberi a forma di abete rovesciato, dai frutti dolci e profumati. Dalla parete di roccia sgorga un’acqua limpida che si spande sulle foglie.

Penitenti: Golosi

Scala alla Cornice VII

La scala è molto stretta e ripida, tanto che non è possibile procedere affiancati, ma occorre salire in fila per uno.

Cornice VII

Dalla parete si sprigiona una fiamma che occupa quasi tutto lo spazio, lasciando solo uno stretto passaggio sul bordo

Penitenti: Lussuriosi

Scala alla cima del monte

Si trova dietro al “muro di fuoco” della cornice dei lussuriosi. Dante, Virgilio e Stazio vi arrivano quando sta calando la notte, per cui prima di affrontare la salita si riposano seduti sui gradini, non potendo procedere prima dell’alba.

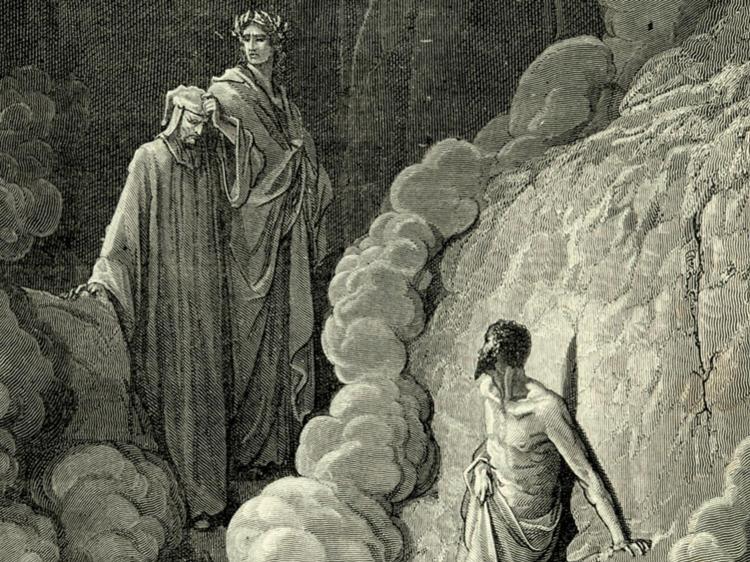

Catone

Marco Porcio Catone, detto l’Uticense dal nome della città africana dove affrontò la morte, nacque nel 95 a.C. e morì suicida nel 46, per non essere fatto prigioniero da Cesare. Combatté strenuamente fino all’ultimo in difesa delle libertà repubblicane. Perduta ogni speranza nelle sorti della Repubblica, piuttosto che sopravvivere alla fine di questa, dopo aver letto per tutta la notte il dialogo Fedone di Platone, si tolse la vita.

La sua funzione nella Commedia

Catone è posto da Dante a guardia del Purgatorio. La presenza dell’anima di un suicida in questo luogo ha sempre sollevato molte discussioni. Ma il dubbio sulla legittimità di questo destino ultraterreno è sciolto dalle parole di Virgilio in questo canto, ai vv. 70-75. «La storia di Catone è isolata dal suo contesto politico-terreno, proprio come gli esegeti patristici dell’Antico Testamento facevano per le figure di Isacco, Giacobbe ecc. ed è diventata prefigurazione di quella libertà cristiana che ora egli è chiamato a custodire. È la libertà eterna dei figli di Dio, che disprezzano ogni cosa terrena; la liberazione dell’anima dalla schiavitù del passato, di cui è introdotta come ‘figura’ la libera scelta catoniana della morte di fronte alla servitù politica» (Auerbach, 1971, p. 215).

La sua presenza

Catone è presente nei primi due canti di questa cantica.

Nel canto i incontra Dante e Virgilio all’ingresso del Purgatorio e, dopo averli apostrofati con durezza, concede loro il passaggio. Nel canto ii interviene per disperdere le anime dei penitenti, che si sono soffermati ad ascoltare il canto del musico Casella.

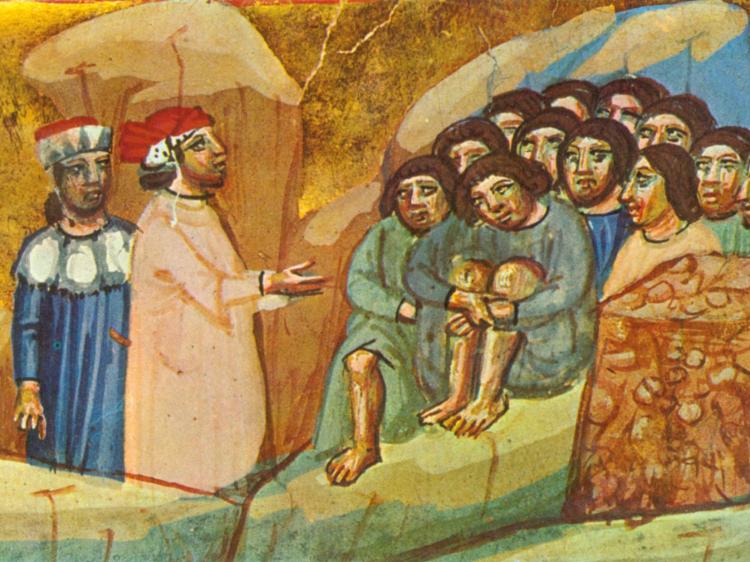

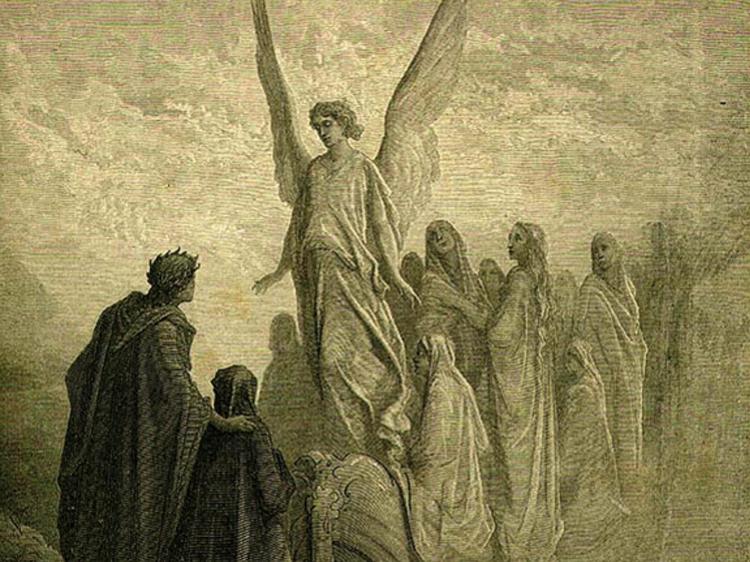

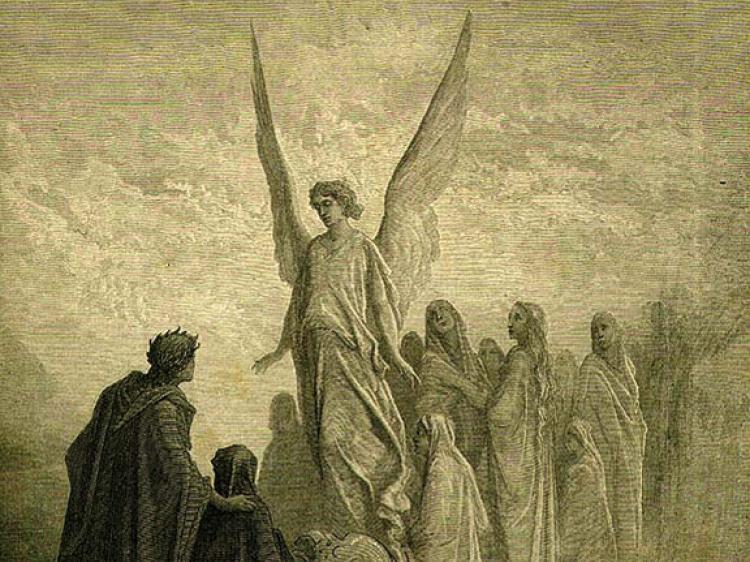

Angelo nocchiero

È il primo angelo del Purgatorio incontrato da Dante. Guida la navicella delle anime dei penitenti senza alcun bisogno di mezzi umani. Dante lo rappresenta secondo l’immagine tradizionale: figura bianca, luminosa e alata dai poteri soprannaturali.

La sua funzione nella Commedia

L’angelo nocchiero ha il compito di traghettare le anime dei penitenti dalla foce del Tevere, dove si raccolgono le anime appena defunte, fino alla spiaggia del Purgatorio.

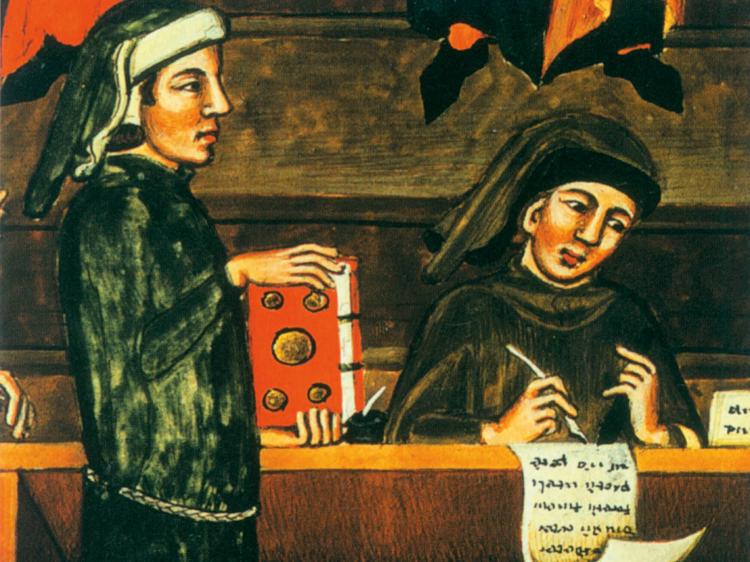

Casella

È personaggio certamente storico, ma di lui nulla si conosce se non quello che si può ricavare da questi versi di Dante. Anche le aggiunte dei commentatori coevi – che lo fanno tutti fiorentino – non sono più che illazioni. L’unica indicazione di una qualche attendibilità la si può ricavare dall’annotazione apposta a un madrigale di Lemmo da Pistoia, che attribuisce a un Casella la messa in musica e l’esecuzione in canto del testo.

Dai versi di Dante si deduce la data della morte, che dovrebbe essere avvenuta nei primi mesi del 1300. Anche sui vizi da espiare e sui motivi del ritardo di Casella nel giungere in Purgatorio, sono state fatte solo ipotesi insoddisfacenti.

La sua funzione nella Commedia

Sul personaggio di Casella si concentrano molti motivi del canto.

L’incontro con l’amico Dante è innanzitutto fonte di poesia affettiva e autobiografica: l’emozione dei sentimenti è resa dall’intimità dei toni, dal tentato abbraccio, dal piacere tutto terreno e amicale del cantare.

Poi diventa strumento intellettuale per la spiegazione di un fondamentale aspetto strutturale dell’oltremondo dantesco, quello del destino e del percorso delle anime destinate al Purgatorio, con il riferimento alle particolari condizioni dell’anno 1300 che forniscono utili indicazioni per la datazione del viaggio di Dante.

Infine, nell’impossibile abbraccio, è modello esemplare di citazione letteraria (in particolare da Virgilio), e spunto di riflessione sulla fisicità del Purgatorio.

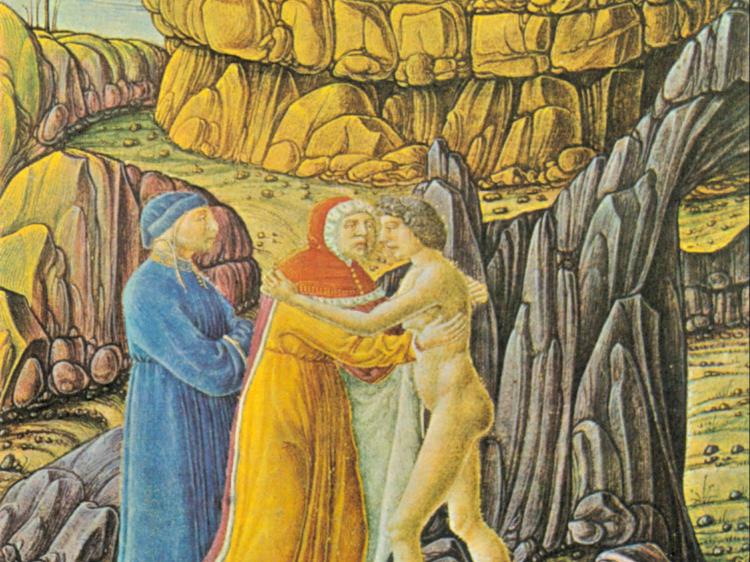

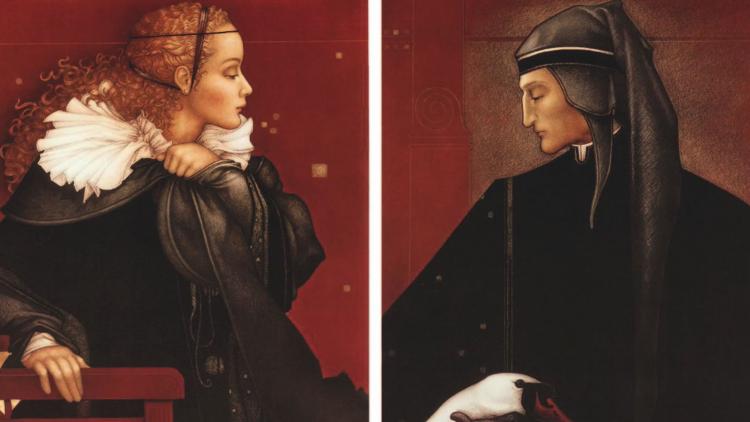

Manfredi di Svevia

Nato intorno al 1231, figlio naturale di Federico II di Svevia e di Bianca Lancia di Monferrato, alla morte del padre e del fratello Corrado IV seppe con saggezza reggere e consolidare lo Stato. Il 10 agosto 1258 cinse a Palermo la corona del regno di Sicilia, del ducato di Puglia e del principato di Capua prevaricando i diritti del nipote Corradino, di soli sette anni, e a onta dei divieti della Santa Sede, che accampava sul suo regno diritti di sovranità feudale. Egli, con fermezza, continuò la politica paterna e invano i pontefici succedutisi in quegli anni lo minacciarono fulminandolo di scomuniche. La sua potenza continuò a crescere dopo la vittoria ghibellina di Montaperti (4 settembre 1260), l’alleanza con le signorie dell’Italia settentrionale e il suo matrimonio con la figlia del signore dell’Epiro.

Il 26 febbraio 1266 morì eroicamente nella battaglia di Benevento, combattendo contro Carlo d’Angiò, chiamato in Italia dal papa Clemente IV. Fu anche, nella scia della tradizione paterna, uomo di cultura e, secondo la definizione del cronista Ricordano Malispini, «suonatore e cantore».

La sua funzione nella Commedia

Manfredi è ricordato da Dante nel De vulgari eloquentia (i, 12, 4) insieme con il padre Federico, come uno degli «illustri Grandi», che «mostrarono la nobiltà e la rettitudine della loro anima dedicandosi, finché la sorte lo permise, alle attività proprie dell’uomo e sdegnando quelle da bestie».

Primo grande personaggio storico del Purgatorio, è il protagonista del canto iii, pur occupandone solo la parte finale. Attraverso la sua figura, Dante introduce il tema della misericordia divina, che opera nei confronti di chiunque sia sinceramente pentito, nonostante la condanna ecclesiastica. Manfredi fa riferimento anche a un altro importante tema dottrinale: quello del potere della preghiera dei vivi, che possono intercedere per abbreviare il tempo dell’espiazione delle anime dei penitenti.

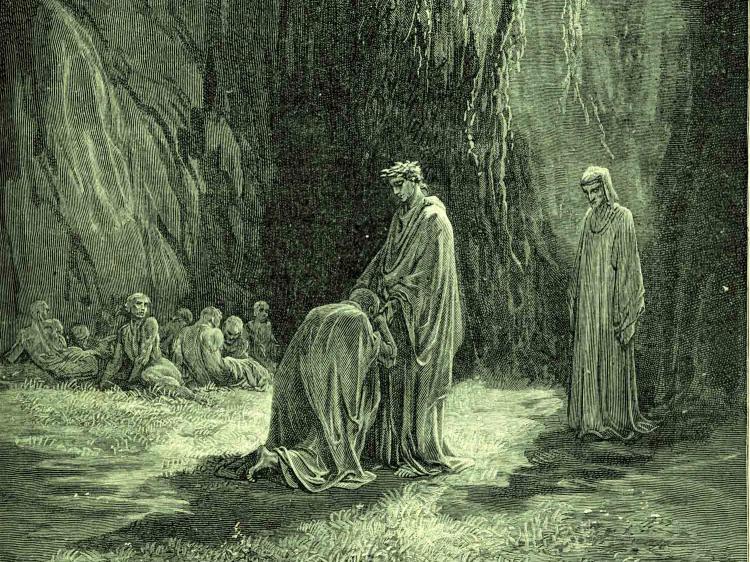

Belacqua

Non si hanno molte notizie biografiche di questo contemporaneo di Dante. I commentatori antichi dicono che fu un artigiano fiorentino, artefice di liuti e chitarre, che intagliava con grande perizia. Il suo stesso mestiere lo portava a stare lunghe ore seduto davanti alla bottega, tanto che esercitava anche il ruolo di testimone. In alcuni documenti notarili dell’epoca è rimasta notizia di un Duccio di Bonavia, soprannominato Belacqua, ancora vivo il 2 luglio del 1299 e già morto il 4 marzo 1302. Egli abitò a Firenze nel quartiere (vicino alle case degli Alighieri) di San Procolo, ed era famoso per la sua pigrizia. Questa fama doveva essere ancora viva alla fine del Trecento, tanto che l’Anonimo racconta: «E si dice di lui ch’egli venia la mattina a bottega e ponevasi a sedere, e mai non si levava se non quando egli voleva ire a desinare et a dormire. Ora l’Alighieri fu forte suo dimestico: molto il riprendea di questa sua nigligenzia; onde un dì, riprendendolo, Belacqua rispose colle parole d’Aristotele: ‘sedendo et quiescendo anima efficitur sapiens’; di che l’Alighieri rispose: ‘Per certo, se per sedere si diventa savio, niuno fu mai più savio di te’».

La sua funzione nella Commedia

La centralità di Belacqua consiste tanto nell’essere protagonista di uno di quegli incontri, tipici nel Purgatorio, all’insegna delle amicizie terrene di Dante, quanto nell’essere il tramite per esporre la condizione dei penitenti pigri a pentirsi.

Pia de’ Tolomei

Quasi nulla si sa di sicuro su questo personaggio e sono state fatte varie ipotesi sulla sua identità storica. Secondo quasi tutti gli antichi commentatori si tratta di Pia, appartenente alla famiglia dei Tolomei, andata sposa a Nello de’ Pannocchieschi. Il marito, podestà di Volterra e di Lucca, visse fino al 1322. I motivi per cui Nello fece uccidere la moglie non sono chiari. Quasi tutti i commenti trecenteschi attribuiscono questo gesto alla gelosia. L’Anonimo sostiene che ci fosse anche il desiderio di passare a nuove nozze con Margherita degli Aldobrandeschi. L’attuazione del piano criminoso fu, secondo alcuni, talmente segreta da essere ignorata da tutti; secondo altri, ella fu gettata dalla finestra del suo castello in Maremma. È peraltro da escludere che si tratti di un’«invenzione» dantesca, come qualcuno ha supposto. Dante attinge alla storia, o alla cronaca, o anche al mito e alla leggenda, ma sempre con riferimento a una fonte.

La sua funzione nella Commedia

Benché presente solo nei sette versi finali del canto v del Purgatorio, Pia de’ Tolomei è uno dei personaggi più noti della Commedia. La sua vicenda, delineata con delicate allusioni, è esemplare della sensibilità dantesca nella costruzione delle figure femminili.

Bonconte da Montefeltro

Figlio del conte Guido da Montefeltro (cfr. If. xxvii, vv. 61-129), nacque intorno agli anni 1250-1255. Ghibellino come il padre, nel giugno 1287 aiutò la sua fazione a cacciare i guelfi da Arezzo, dando così inizio alla guerra tra Firenze ed Arezzo. Nel 1288 era al fianco degli Aretini quando sconfissero i Senesi alla Pieve del Toppo (cfr. If. xiii, v. 121). Nel 1289 ebbe il comando dell’esercito di Arezzo nella guerra contro i guelfi fiorentini. L’11 giugno dello stesso anno essi furono sconfitti nella battaglia di Campaldino (alla quale presero parte anche Dante e Jacopo del Cassero), dove Guido da Montefeltro morì combattendo valorosamente. Il suo corpo non sarà mai ritrovato e questo dovette fin dall’inizio dar adito a voci leggendarie sulla sua fine, che sollecitarono l’invenzione dantesca nel racconto al canto v, vv. 91-129.

La sua funzione nella Commedia

Il ricordo della battaglia di Campaldino, che Dante affida alle parole di Bonconte da Montefeltro, permette a Dante di unire il tema storico a quello autobiografico: il poeta infatti partecipò alla battaglia tra i “feditori” fiorentini schierati contro gli Aretini guidati da Bonconte.

Jacopo del Cassero

Nato intorno al 1260 da nobile famiglia di Fano, fu uomo politico e d’armi di un certo rilievo nel suo tempo. Nel 1288 partecipò come alleato di Firenze e quindi con Dante alla battaglia di Campaldino. Nel 1296 ricopriva la carica di capo delle milizie di Bologna, quando incorse nelle ire di Azzo VIII marchese d’Este per essersi opposto alle sue mire espansionistiche. Nel 1298, dovendo raggiungere Milano dove era stato nominato podestà, per evitare di passare sul territorio del marchese, raggiunse Venezia via mare e di lì procedette verso Milano, passando da Padova. Per ulteriore prudenza scelse la via della laguna, che però ne ritardò la marcia, e presso Oriago, sulle rive del Brenta, fu raggiunto dai sicari di Azzo e ucciso, forse con un colpo di roncone all’inguine che ne provocò il dissanguamento.

La sua funzione nella Commedia

Jacopo del Cassero, tra i massimi protagonisti della vita politica del tempo di Dante, oltre ad avere una funzione narrativa, consente a Dante di ricostruire le vicende storiche della sua epoca.

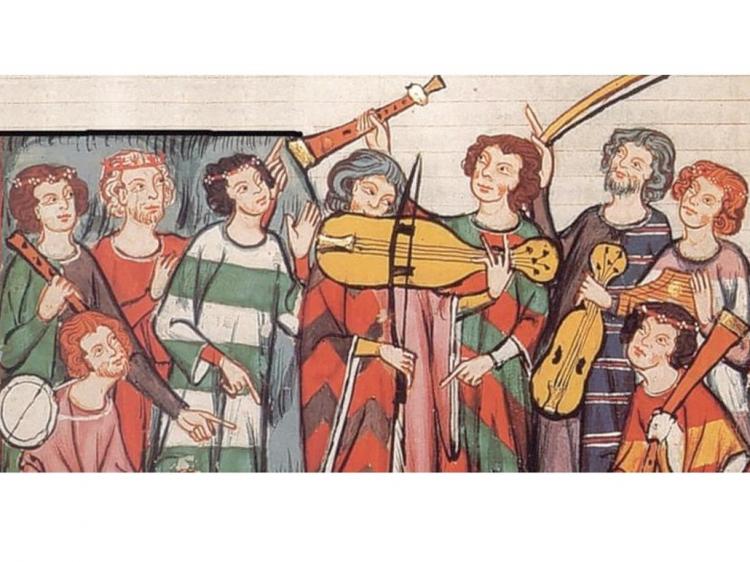

Sordello da Goito

Uno dei maggiori poeti italiani di lingua provenzale, nacque a Goito, vicino a Mantova, intorno al 1200, da famiglia di piccola nobiltà. Scelse la vita del giullare e dell’uomo di corte, distinguendosi per le sue doti di poeta e di musico. Fu alla corte estense e quindi passò a Verona, presso Riccardo di San Bonifacio, dove si invaghì, entro i limiti di una servitù d’amore trobadorica, di Cunizza da Romano, moglie del conte, e la celebrò nei suoi versi. Nel 1226, per invito dei fratelli di lei, Ezzelino e Alberico, la rapì e la ricondusse nella casa dei da Romano. Dopo varie vicende, trovò rifugio nel palazzo del conte Raimondo Berengario II di Provenza, dove collaborò con incarichi politici con Romeo di Villanova (Pd. vi, vv. 127-142). In questo periodo compose le sue liriche più note, fra le quali il famoso Compianto in morte di ser Blacatz, barone alla corte di Raimondo e anch’egli poeta. In questo componimento del genere planh (pianto) provenzale, Sordello esorta i prìncipi infingardi del suo tempo a mangiare il cuore di ser Blacatz, in modo da assimilarne le doti di coraggio e di intraprendenza.

Morì intorno al 1273.

La sua funzione nella Commedia

Sordello da Goito potrebbe sembrare un semplice strumento per introdurre il motivo dell’amor di patria e la conseguente invettiva politica. Ma a negare una lettura così limitata intervengono tre fattori: la rappresentazione eroica della sua figura, la sua condizione di poeta e la commozione dell’abbraccio a Virgilio.

Con lui inizia la serie di incontri con poeti che caratterizzerà il viaggio nel Purgatorio, tutti particolarmente significativi per la comunione intellettuale e spirituale con Virgilio e Dante.

Nino Visconti

Di nobile famiglia pisana, figlio di Giovanni, da cui ereditò il giudicato di Gallura, in Sardegna. La madre fu una delle figlie di Ugolino della Gherardesca. Nato intorno al 1265, nella prima giovinezza fu esule con tutta la parte guelfa, a cui apparteneva, e ritornò in patria nel 1276. Nel 1285, assunto insieme con il nonno, conte Ugolino, alla signoria di Pisa, divenne podestà e capitano del popolo. Ma presto sorsero gravi contrasti fra i due, che furono sfruttati abilmente dall’arcivescovo Ruggieri, che li condusse entrambi alla rovina. Nino si unì ai guelfi fuoriusciti nella guerra contro Pisa, diventando nel 1293 capo della taglia guelfa di Toscana. Il 12 luglio di quello stesso anno venne firmata la pace di Fucecchio, ma Nino rinunciò, anche per motivi di sicurezza, a ritornare in patria e preferì riparare prima a Genova, che gli offrì la cittadinanza, e poi in Sardegna, nel suo giudicato di Gallura. Morì nel 1296, ma non volle che il suo corpo fosse traslato a Pisa, bensì a Lucca, in terra guelfa, dove ricevette sepoltura nella chiesa di San Francesco.

La sua funzione nella Commedia

La figura di Nino Visconti serve a introdurre uno dei grandi temi del Purgatorio: quello degli affetti umani. Il nobile pisano parla infatti del suo affetto coniugale e del dolore per il comportamento della moglie, ricordando anche la cortese amicizia che lo legò a Dante.

Corrado Malaspina

È Corrado II, detto “il giovane”, marchese di Villafranca e nipote di Corrado I l’antico, capostipite della famiglia Malaspina, signori di Lunigiana. È protagonista di una novella del Decameron (II, 6), dai contorni però favolosi. Si sa molto poco di lui, che ebbe insieme con i fratelli possessi in Lunigiana e in Sardegna, alla sua morte (1294) divisi fra i congiunti.

Dante fu probabilmente ospite della famiglia Malaspina nel 1306, come attesta un documento di quell’anno.

La sua funzione nella Commedia

Per Dante Corrado diventa il prototipo di un mondo perduto, di cavalleria, di buon governo, di giustizia e di pace. Il tema degli affetti richiama anche quello autobiografico di Dante, in particolare con il pensiero dell’esilio: la famiglia dei Malaspina lo accoglierà infatti esule, offrendogli generosa ospitalità.

Angelo guardiano

È uno degli angeli che presiedono alle cornici del Purgatorio. A lui è affidata l’entrata nell’intero regno purgatoriale.

La sua funzione nella Commedia

L’angelo guardiano ha il compito tanto di illustrare l’ordinamento dell’aldilà, quanto di permettere a Dante di procedere nel cammino.

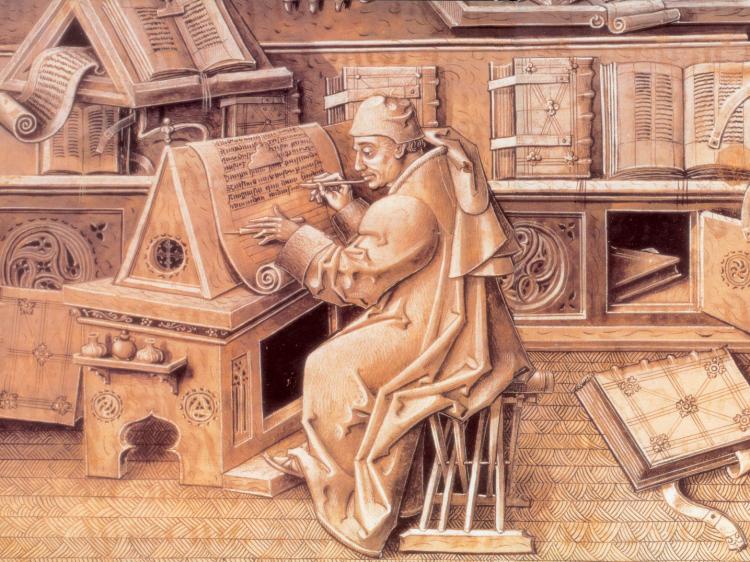

Oderisi da Gubbio

Della scuola di Cimabue, Oderisi da Gubbio fu il più grande miniatore ai tempi di Dante, e di nota fama. Nacque nel 1240 circa ed è attestata la sua residenza a Bologna tra il 1268 e il 1271. Nel 1295 egli era a Roma, dove avrebbe lavorato nella libreria papale; qui morì nel 1299. Narra il Vasari che «fu molto amico di Giotto» e che, stipendiato da Bonifacio VIII, «miniò molti libri per la libreria di Palazzo». Due messali miniati, attribuiti a Oderisi, si ammirano ancor oggi nella Canonica di San Pietro in Roma.

La sua funzione nella Commedia

Dante, che doveva aver conosciuto Oderisi a Bologna nel 1287 circa, lo rappresenta come un esempio di vanagloriosa superbia artistica.

Omberto Aldobrandeschi

Secondo figlio di messer Guglielmo Aldobrandeschi dei conti di Santafiora, nella Maremma senese. La superbia di questa famiglia gentilizia nasceva dall’antichità del sangue, dalla ricchezza, dalle valenti opere d’armi. Essi furono accesi ghibellini e ripetutamente in lotta col comune di Siena. Omberto ebbe la signoria del castello di Campagnatico, nella valle dell’Ombrone grossetano, dal quale sortiva per depredare i viandanti e per recar danno, con arrogante disprezzo, ai Senesi. Morì nel 1259 combattendo – secondo Benvenuto – valorosamente contro gli eterni nemici, che avevano organizzato una spedizione per ucciderlo. Secondo la testimonianza del cronista trecentesco senese Angelo Dei, Omberto fu, invece, soffocato nel letto da sicari di Siena, travestiti da frati.

La sua funzione nella Commedia

Omberto Aldobrandeschi, oltre a fornire indicazioni ai due poeti sul cammino da percorrere, rappresenta il primo caso esemplare di superbia punita.

Provenzan Salvani

Condottiero senese di parte ghibellina, nato intorno al 1220, fu nipote della nobildonna Sapia Salvani. Partecipò alla battaglia di Montaperti (1260), in cui furono sconfitte le truppe guelfe fiorentine; si scontrò poi con Farinata degli Uberti, perché sosteneva la distruzione di Firenze.

Eletto podestà di Montepulciano (1262), fu in seguito signore di Siena.

Morì nella battaglia di Colle di Val d’Elsa (16-17 giugno 1269) per mano di Regolino Tolomei.

La sua funzione nella Commedia

Provenzan Salvani è posto da Dante tra i superbi, per la sua presunzione di ricondurre tutto il governo di Siena nelle sue mani. La vicenda che lo riscatta, e lo pone tra le anime del Purgatorio, viene raccontata da Oderisi da Gubbio: all’apice del suo potere, si ridusse a chiedere l’elemosina nella piazza del Campo di Siena per un suo amico, prigioniero di Carlo I d’Angiò, il quale aveva stabilito un’ingente taglia per salvarlo dalla condanna a morte.

Angelo dell’umiltà

È l’angelo che presiede alla prima cornice del Purgatorio, dove espiano la loro pena i superbi, e che permette il passaggio ai luoghi superiori. È descritto come una figura di grande splendore.

La sua funzione nella Commedia

L’angelo dell’umiltà ha il compito di cancellare con un colpo d’ala la prima delle sette P dalla fronte di Dante, atto simbolico a indicare l’avvenuta purificazione dal peccato di superbia.

Sapia Senese

Nata a Siena nel 1210, sorella di Ildebrando Salvani, padre di Provenzano, perciò zia del capo di parte ghibellina incontrato nel girone dei superbi (xi, 121), fu moglie di Guinibaldo Saracini da Strone. Da un verbale delle sedute del Consiglio generale della Repubblica di Siena del gennaio 1267 risulta che, quando il comune di Colle di Val d’Elsa richiese a Siena per podestà un uomo «buono e leale amatore del popolo», il legato pontificio di Clemente IV avrebbe inviato volentieri il marito di Sapia, perché di parte guelfa. Provenzano, invece, delegò il proprio fratello. Questo fatto fu forse la ragione dell’invidia di Sapia e del suo odio nei confronti del proprio nipote, la cui testa mozzata fu portata in trionfo dai fiorentini guelfi dopo la battaglia di Colle di Val d’Elsa (19 giugno 1269).

La sua funzione nella Commedia

Nei suoi atteggiamenti, nei toni delle sue parole, Sapia esprime quel sentimento di carità che è contrappasso dell’invidia, il peccato che sta espiando nella seconda cornice del Purgatorio. Al suo discorso sono affidati anche importanti messaggi morali, che mettono in evidenza l’insensatezza degli uomini, intenti a inseguire vani interessi terreni, e il traviamento politico delle città toscane.

Guido del Duca

Le informazioni sul suo conto sono scarse. Si sa che fu signore di Bertinoro, nel forlivese, e di parte ghibellina. Egli fu probabilmente figlio di Giovanni del Duca, della famiglia ravennate degli Onesti. È menzionato in un documento datato 4 maggio 1199, in cui risulta il suo ufficio di giudice a Rimini. Secondo un commentatore antico, era ancora vivo nel 1249. Non si conoscono particolari riguardanti il suo peccato d’invidia, se non dagli accenni fatti da Dante.

La sua funzione nella Commedia

A Guido del Duca è affidata la rievocazione dell’antica nobiltà della Romagna e la condanna della corruzione degli uomini e dei costumi moderni.

Rinieri da Calboli

Membro di un’illustre famiglia guelfa di Forlì, nacque probabilmente all’inizio del xiii secolo e fu podestà di Faenza (nel 1247 e ancora nel 1292) e di altre città (Parma, Cesena, Ravenna). Ebbe sempre una posizione di primo piano nelle vicende politiche della Romagna, anche se dovette stare a lungo lontano dalla sua Forlì, saldamente in mano ai ghibellini. Molto in là con gli anni, morì proprio in un fallito tentativo di prendere il potere della città con un’azione di sorpresa nell’estate del 1296.

La sua funzione nella Commedia

Rinieri da Calboli incarna per Dante il rimpianto dei tempi antichi in cui regnavano amore e cortesia fra gli uomini, a contrasto con il presente, in cui dilaga la corruzione politica e sociale.

Angelo della misericordia

È l’angelo che presiede alla seconda cornice del Purgatorio, dove espiano la loro pena gli invidiosi. La sua luce abbaglia Dante.

La sua funzione nella Commedia

L’angelo della misericordia invita Dante e Virgilio a salire alla terza cornice, indicando loro il passaggio.

Marco Lombardo

Poche e incerte sono le notizie su questo personaggio che i primi commentatori sono concordi nel considerare veneziano, anche se discordano nella spiegazione del termine «Lombardo». Alcuni lo fanno appartenere alla nobile casata dei Lombardi di Venezia; altri affermano che avesse risieduto a lungo a Parigi e che il nome significasse semplicemente «Marco l’italiano»; altri ancora ritengono che avesse il soprannome di Lombardo perché frequentava molto le corti dei signori lombardi.

Protagonista di un racconto del Novellino, dove si esibisce in una arguta e fiera risposta, è ricordato anche nella Cronica del Villani, ospite alla corte di Ugolino della Gherardesca. Visse quindi probabilmente nella seconda metà del secolo xiii.

La sua funzione nella Commedia

Pur essendo un personaggio minore, Marco Lombardo ha la fondamentale funzione di esporre in sintesi tutto il pensiero dantesco. Nel suo discorso affronta infatti il tema del libero arbitrio e della responsabilità individuale, ed espone poi la «teoria dei due soli», cioè il ruolo che la volontà divina ha attribuito a Impero e Papato nella storia dell’umanità.

Angelo della pace

È l’angelo che presiede alla terza cornice del Purgatorio, dove espiano la loro pena gli iracondi. La sua luce intensissima colpisce Dante in pieno viso.

La sua funzione nella Commedia

L’angelo della pace invita Dante e Virgilio a salire alla quarta cornice, indicando loro la scala. Sul primo gradino, viene cancellata a Dante un’altra P dalla fronte, mentre una voce canta Beati i pacifici.

Abate di san Zeno

Gli antichi commentatori sono molto evasivi nell’identificare questo personaggio dantesco. Pietro di Dante e le Chiose Vernoin riferiscono solo che era molto frequente fra i monaci «questo vizio di pigrizia, coma fa il più di loro per la troppa grassezza». Gli interpreti moderni parlano di un Gherardo II (morto nel 1187), abate della Chiesa di San Zeno in Verona al tempo dell’imperatore Federico Barbarossa, che egli avrebbe cortesemente accolto durante un suo passaggio, ricevendone la giurisdizione su villaggi del veronese.

La sua funzione nella Commedia

All’abate di San Zeno Dante affida una nuova polemica politica: il religioso lamenta infatti le sorti del suo monastero, alla cui guida è stato posto il figlio illegittimo di Alberto della Scala.

Angelo della sollecitudine

È l’angelo che presiede alla quarta cornice del Purgatorio, dove espiano la loro pena gli accidiosi. Ha bianche ali come quelle di un cigno e voce soave e benigna.

La sua funzione nella Commedia

L’angelo della sollecitudine indica a Dante e Virgilio la scala alla quinta cornice. Mentre i due poeti avanzano, declama la terza beatitudine evangelica.

Papa Adriano V

Ottobono Fieschi nacque nella grande famiglia nobile genovese tra il 1210 e il 1215. L’elezione al pontificato dello zio Sinibaldo (Innocenzo IV) favorì la carriera di Ottobono, che nel 1251 fu nominato cardinale. In seguito, anche sotto i successori, gli furono affidati delicati incarichi diplomatici. Eletto papa l’11 luglio 1276, morì dopo appena un mese, il 18 agosto, a Viterbo, prima ancora di essere consacrato pontefice. Da nessun documento si ricavano fatti specifici che giustifichino l’accusa dantesca di avarizia, tanto che è stata avanzata l’ipotesi che Dante abbia attribuito ad Adriano V quanto Giovanni di Salisbury scriveva nel suo Policraticus di Adriano IV, il papa inglese del secolo precedente, che una volta eletto avrebbe provato amarezza e delusione e avrebbe compreso quindi la vanità delle glorie e dei piaceri mondani.

La sua funzione nella Commedia

Al papa Adriano V è affidata la rinnovata condanna di avarizia nei confronti della Chiesa e dal papato in particolare, la denuncia della vanità del potere terreno, la spiegazione della condizione degli avari e della comunione dei beati, il cenno agli affetti umani e terreni, con cui Adriano V conclude il suo discorso.

Ugo Capeto

Capostipite della dinastia dei Capetingi, fu incoronato re di Francia quando la dinastia di Carlo Magno ebbe come ultimo discendente Carlo di Lorena, entrato in convento.

Dante attinge a una fonte medievale, in cui Ugo il Grande e Ugo Capeto erano confusi.

La sua funzione nella Commedia

Le notizie leggendarie scelte da Dante «si offrivano opportune a sottolineare il vizio d’origine della stirpe carolingia: la dismisura della gente nova e l’ambizione rotta a tutte le prepotenze e le frodi» (Sapegno).

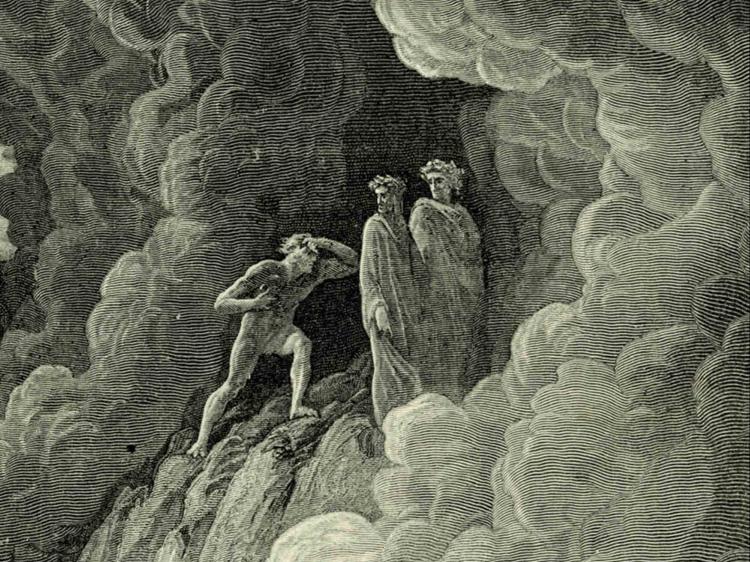

Stazio

Publio Papinio Stazio, nato a Napoli nel 45 d.C., fu uno dei più illustri poeti della letteratura latina. Egli trascorse gran parte della sua vita a Roma, dove aveva libero accesso alla corte imperiale, essendo figlio di un grammatico gradito a Domiziano.

Il suo capolavoro fu la Tebaide, poema epico di dodici libri, in cui si narra la leggenda tebana della contesa fra Eteocle e Polinice. Un secondo poema, l’Achilleide, avrebbe dovuto comprendere tutta la leggenda di Achille, ma restò interrotto a causa della morte. Queste due opere, molto diffuse nel Medioevo, furono certamente note a Dante. È invece improbabile che egli conoscesse le Silvae, miscellanea di poemi occasionali. In quest’opera Stazio dice di essere nato a Napoli, mentre Dante lo dice «tolosano», riflettendo la confusione che, nel suo tempo, si faceva fra questo Stazio e il retore Lucio Stazio Ursolo, nato a Tolosa nel 58 d.C., ai tempi del regno di Nerone.

La sua funzione nella Commedia

Dante, nella prima parte del canto xxi, attribuisce a Stazio la funzione di spiegare la natura fisico-escatologica del Purgatorio. Al poeta latino affida però anche il compito di celebrare la figura e soprattutto l’opera poetica di Virgilio che, come si dirà anche nel canto successivo, è modello per tutti i poeti venuti dopo di lui.

La sua presenza nella Commedia

Stazio è figura centrale dei canti xxi e xxii del Purgatorio; il poeta latino sarà ancora presente fino alla fine della cantica, ma con un ruolo defilato.

Angelo della giustizia

È l’angelo che presiede alla quinta cornice del Purgatorio, dove espiano la loro pena gli avari e i prodighi.

La sua funzione nella Commedia

L’angelo della giustizia indica a Dante e Virgilio la scala alla sesta cornice e cancella un’altra P dal volto di Dante, declamando la beatitudine evangelica «Beati coloro che hanno sete di giustizia».

Forese Donati

Visse nella metà del secolo xiii e morì il 28 luglio 1296. Fu figlio di Simone e fratello del famigerato capo di parte Nera, Corso Donati, e di Piccarda, che Dante destinerà nel Paradiso; fu anche lontano parente di Gemma Donati, la moglie di Dante. La confidenziale amicizia fra Dante e Forese è attestata nella famosa Tenzone, scritta probabilmente tra il 1293 e il 1296. Si tratta di sei vituperosi e maldicenti sonetti: tre scritti da Dante e tre da Forese in risposta.

La sua funzione nella Commedia

L’incontro di Dante con Forese Donati ripropone il tema dell’amicizia, uno dei motivi ricorrenti del Purgatorio. A questo tema affettivo si aggiunge quello dell’amore di Forese per la moglie fedele e virtuosa, che spinge Dante a pronunciare una violenta invettiva contro i malcostumi e l’impudenza delle donne fiorentine.

Bonagiunta Orbicciani

Bonagiunta Orbicciani degli Overardi da Lucca, notaio e rimatore del xiii secolo, nacque intorno al 1220 e visse fino al 1296 circa. Fu stretto imitatore della lirica provenzale, del siciliano Jacopo da Lentini e di Guittone d’Arezzo, che egli considerava come sommi esponenti dell’arte poetica. Fu irritato e offeso dalle nuove filosofiche rime di Guido Guinizzelli, al quale inviò anche un sonetto in cui, fra l’altro, lo accusa sdegnosamente di oscurità. Come uomo, dice il Lana, fu «corrotto molto nel vizio della gola». Dante lo cita anche nel De vulgari eloquentia (I, 12, 1), insieme con Gallo Pisano, Bartolomeo Mocati e Brunetto Latini, dicendo che le sue rime furono «non curiali, ma soltanto municipali»; cioè, non avendo un sufficiente intuito poetico, si accostò troppo alla forma del popolo, senza assurgere al grado superiore di un’arte nazionale.

La sua funzione nella Commedia

L’incontro con Bonagiunta offre a Dante il pretesto per definire la nuova poetica della scuola del Dolce Stil Novo, il cui primo esponente è Guido Guinizzelli, come si dirà nel canto xxvi, v. 106.

Bonagiunta sottolinea inoltre il momento di innovazione poetica di Dante, non solo rapportandosi ai moduli cortesi, guittoniani e provenzali, ma anche all’interno dello stesso Stil Novo. Perciò Dante appare come iniziatore, perché la sua storia letteraria, confrontata con quella degli stilnovisti, è diversa da tutti.

Angelo della temperanza

È l’angelo che presiede alla sesta cornice del Purgatorio, dove espiano la loro pena i golosi. Il suo splendore è maggiore di quello dei metalli incandescenti e acceca Dante.

La sua funzione nella Commedia

L’angelo della temperanza indica a Dante e Virgilio la scala alla settima cornice e cancella un’altra P dal volto di Dante; l’ala dell’angelo fa odorare l’aria di un profumo celeste, preludio del Paradiso terrestre. L’angelo declama parte della beatitudine evangelica relativa alla fame di giustizia, che viene intesa anche come moderazione del desiderio.

Guido Guinizelli

È il celebre rimatore bolognese del secolo xiii. L’identificazione delle sue origini fu molto dibattuta dagli studiosi. Secondo Benvenuto il poeta pare riconoscibile come Guido di Guinizzelli di Magnano, primogenito di Guglielmina di Ugolino Ghisilieri, giudice bolognese. La sua nascita è da collocarsi intorno al 1230 e la sua morte nel 1276.

Di Guido Guinizzelli ci resta un piccolo canzoniere di quindici sonetti e cinque canzoni. La sua «dottrina d’amore» è dichiarata nella famosa canzone Al cor gentile rempaira sempre Amore, diventata il manifesto del Dolce Stil Novo. Il tema tratta l’identità di amore e cuore gentile, ossia ricco di una nobiltà acquisita non per sangue ma per meriti morali e intellettuali. Guido, partito da modi siciliani e guittoniani, se ne distanzia provocando un piccolo scandalo. Bonagiunta gli indirizza un rimprovero in rime, Voi ch’avete mutato la mainera e Guittone il sonetto S’eo tale fosse. La novità consisteva, da un punto di vista tematico, proprio nella scelta ossessiva dell’argomento amoroso e del particolare modo di trattarlo, con esclusione dei temi morali e politici tipici di Guittone.

In questa luce di novità si deve intendere la Vita Nuova dantesca, vita rinnovata dall’amore, poiché Dante ha scelto il capolavoro di Guinizzelli come punto di avvio per l’angelicazione della donna: unico ed effettivo tramite per giungere a Dio. Perciò ricorda Al cor gentile nella Vita Nuova (xx, 3) e cita Guinizzelli come grande autore e maestro nel De vulgari eloquentia e nel Convivio.

La sua funzione nella Commedia

Guinizzelli, protagonista del canto xxvi del Purgatorio, viene celebrato da Dante come sommo poeta moderno e iniziatore del Dolce Stil Novo. Attraverso la sua figura, viene introdotto il tema letterario del rinnovamento poetico legato al motivo amoroso.

Arnaldo Daniello

Il nome originale è Arnaut Daniel. Si hanno poche notizie biografiche su questo trovatore provenzale. Nasce probabilmente a Ribera in Dordogna (Francia) tra il 1150 e il 1160 e muore tra il 1210 e il 1220. È il più convinto sostenitore del trobar clus, cioè di una concezione ermetica della poesia. Fu amico personale di Bertran de Born e trascorse parte della sua vita alla corte di Riccardo Cuor di Leone. Fu l’inventore della sestina, una canzone di sei stanze, di sei versi endecasillabi ciascuna, oltre alla tornata, che è di tre versi. Ciascuna stanza, invece di rime, ha parole-rima, le quali tornano uguali in ogni stanza, ma con altro ordine. Dante introdusse la sestina nella lirica italiana (Al poco giorno) cercando di emulare e di superare la perizia tecnica del provenzale.

La sua funzione nella Commedia

Arnaldo Daniello fu il più convinto sostenitore del trobar clus, cioè di una concezione ermetica della poesia. Dante mostra la sua ammirazione per questo poeta e, facendolo esprimere nella lingua materna, compie un atto di omaggio a quella tradizione letteraria provenzale, in cui tutta la poesia lirica medievale riconosceva la propria origine.

Angelo della castità

È l’angelo che presiede alla settima cornice del Purgatorio, dove espiano la loro pena i lussuriosi.

La sua funzione nella Commedia

L’angelo della castità esorta Dante, Virgilio e Stazio ad attraversare il muro di fuoco della cornice dei lussuriosi, per accedere all’ultima scalinata del monte, quella che conduce al Paradiso terrestre.

Matelda

Il nome di Matelda è fatto soltanto nel v. 119 del canto xxxiii, per bocca di Beatrice. L’identificazione di Matelda con un personaggio storico è stata per secoli oggetto di ipotesi e di teorie.

Esistono due filoni interpretativi: il primo che considera Matelda come custode permanente del Paradiso terrestre; il secondo che ipotizza una presenza recente o transitoria, legata all’occasione specifica dell’arrivo di Dante. Nel primo caso sono stati fatti i nomi di antiche pagane, ebree, ebree convertite, protomartiri cristiane ecc. Nel secondo la critica ha creduto di identificarla con Matilde di Canossa (1046-1115), che appoggiò con grande decisione la Chiesa durante la lotta per le investiture; con Matilde di Hachenborn, morta nel 1298, o Matilde di Magdeburgo, di poco più anziana, entrambe monache benedettine e autrici di scritti mistici. Altre interpretazioni hanno proposto l’identificazione con la Filosofia o con la donna Primavera della Vita Nuova.

La chiave del personaggio storico sta nel nome, anche se non si è in grado di trarne il segreto. Per il Torraca Matelda è la Grazia; per il Porena è la vita contemplativa possibile in terra; per il Pietrobono è la Sapienza della Bibbia; per Contini e Sapegno è la felicità terrena nello stato di natura, che può essere raggiunta sulla terra operando le virtù morali e intellettuali; per il Singleton è la giustizia perduta; per il Pézard la perfezione della vita attiva.

La sua funzione nella Commedia

Matelda prepara l’avvento di Beatrice, la Teologia, e accompagna Dante alle sette ancelle di lei, le virtù cardinali e teologali. La sua funzione di anticipatrice e di addetta a quella sorta di battesimo nuovo nelle acque dei due fiumi ha fatto pensare anche a una funzione analoga a quella di Giovanni il Battista, che anticipò e annunciò la venuta di Cristo.

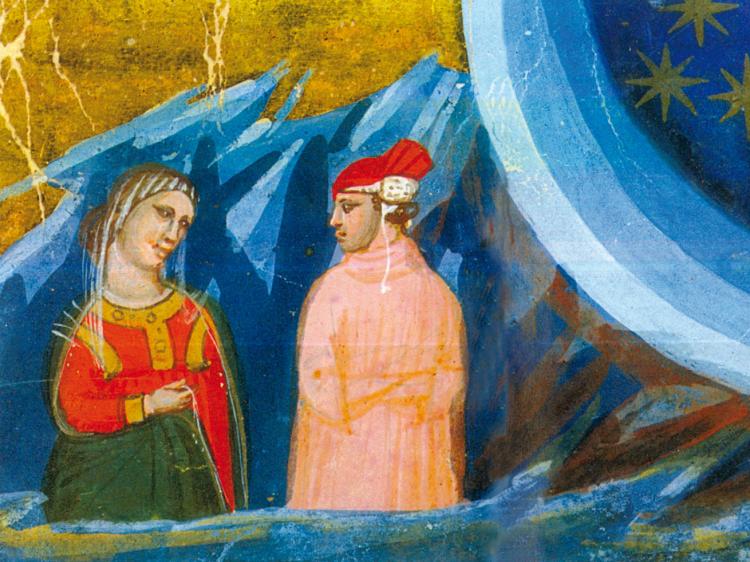

Beatrice

Figlia di Folco Portinari, fu amata da Dante fin dall’infanzia; a nove anni il poeta la incontrò per la prima volta e, dopo averla rivista nel 1283, compose per lei liriche di amor cortese; molte di queste, alternate alla prosa, saranno inserite nella Vita Nuova, scritta nel 1292, in cui Beatrice e l’amore sono artefici di un rinnovamento interiore di Dante. La donna andò sposa a Simone de’ Bardi e morì nel 1290.

La sua funzione nella Commedia

In conclusione alla Vita Nuova (xlii, 1-3), Dante aveva annunciato il proposito «di non dire più di questa benedetta infino a tanto che io potesse più degnamente trattare di lei [...] Sì che, se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per alquanti anni, io spero di dicer di lei quello che mai non fue detto d’alcuna»; proprio nella Commedia si porterà a compimento questo progetto. Qui infatti Beatrice, al di là della sua identità storica, diventa simbolo della Teologia, tramite sublime fra l’uomo e la divinità e quindi strumento unico di salvezza: così si realizza in pieno la centralità della sua figura nell’evoluzione poetica, intellettuale e morale di Dante.

La sua presenza

Beatrice viene nominata da Virgilio per la prima volta nel canto ii dell’Inferno: è infatti una delle tre donne benedette mosse in soccorso di Dante. L’incontro tra Dante e Beatrice avviene però solo nel canto xxx del Purgatorio, nel Paradiso terrestre. Da questo momento, Beatrice guiderà il poeta nell’ascesa attraverso i cieli del Paradiso fino all’Empireo, per poi riprendere il suo posto nell’anfiteatro dei beati (Pd. canto xxxi).