La giustizia sociale è un pilastro della Dottrina sociale della Chiesa e un impegno universale che supera i confini confessionali. Nell’enciclica

Fratelli tutti

(2020), papa Francesco propose una “fraternità aperta”

fondata sull’amicizia sociale e sulla cooperazione interreligiosa, ispirata al Documento sulla fratellanza umana firmato con l’Imam Ahmad Al-Tayyeb. In un mondo globalizzato ma frammentato, il Pontefice invitò a coltivare

l’amore per l’altro e la cooperazione interreligiosa come via concreta verso il Bene comune.

Nel 2025, il Giubileo ha rilanciato il tema della giustizia sociale come chiave per la speranza e la riconciliazione. La cura reciproca, già al centro della Giornata mondiale per la cura del Creato, resta un messaggio forte:

siamo tutti sulla stessa barca, chiamati a costruire una società più giusta, pacifica e sostenibile, riconoscendoci fratelli nella casa comune.

Nel

discorso ai Movimenti Popolari per la Pace,

papa Leone XIV ha ribadito che la pace autentica nasce dalla giustizia e che essa deve essere costruita dal basso, attraverso relazioni giuste e comunità solidali, proseguendo,

dunque, il cammino tracciato dal suo predecessore.

Nel 2020, il patriarca Bartolomeo I ha firmato il documento Per la vita del mondo. Verso un éthos sociale della Chiesa ortodossa, rispondendo all’appello del concilio di Creta del 2016 a proseguire il dialogo ecumenico

su temi come

sinodalità

È un modo di essere e agire della Chiesa, che coinvolge tutti i membri (laici, religiosi e clero) nel comune ascolto dello Spirito Santo, per discernere e prendere decisioni che promuovano la sua missione nel mondo.,

pace e giustizia. L’esortazione analizza il ruolo della Chiesa nei vari ambiti della vita umana, dalla sfera pubblica alla giustizia civile, dalla tecnologia al mondo naturale. In prospettiva

eucaristica, l’ortodossia invita a riconoscere il volto di Cristo nei poveri, negli emarginati, nei sofferenti, e a promuovere una società più equa e solidale.

Nel messaggio per la Giornata dell’Ambiente 2025, Bartolomeo ha ribadito che la giustizia sociale è inseparabile dalla

giustizia ecologica

e che non si può parlare di pace ignorando la sofferenza del Creato e dei

più vulnerabili. La cura del mondo e la lotta contro le disuguaglianze sono, per la Chiesa ortodossa, atti liturgici, espressione concreta della fede.

Il dialogo ecumenico, la partecipazione politica e l’impegno civile sono visti come forme di servizio alla pace e alla giustizia, riflessi del rapporto dell’uomo con Dio. La giustizia sociale non è dunque solo

un’ideologia, ma una testimonianza viva del Vangelo.

La giustizia sociale è da sempre una dimensione centrale nella visione protestante della fede cristiana. Le Chiese della Riforma, a partire da Lutero, hanno interpretato la

giustificazione

La dottrina della giustificazione afferma che l’essere umano è reso giusto davanti a Dio non per meriti o opere, ma per grazia, mediante la fede in Cristo. È il cuore della Riforma protestante e fondamento della salvezza.

non solo come atto salvifico

individuale, ma anche come chiamata alla responsabilità pubblica: la fede, per essere autentica, deve tradursi in azione concreta a favore dei più vulnerabili.

Nel 2016, il viaggio apostolico di papa Francesco in Svezia ha segnato una svolta ecumenica significativa: cattolici e protestanti hanno commemorato insieme la Riforma, sottoscrivendo la dichiarazione

Together in Hope,

che invita a superare le divisioni storiche e collaborare per il Bene comune. In quell’occasione, il Papa ha richiamato l’urgenza di affrontare insieme le crisi globali, come il conflitto siriano, la condizione dei

rifugiati e la salvaguardia del Creato.

Nel 2025, il dibattito protestante sulla giustizia sociale si è ulteriormente approfondito grazie al saggio del pastore

Angelo Cassano,

che ha evidenziato come le Chiese non possano restare indifferenti di fronte

alle ingiustizie del nostro tempo, perché la giustizia sociale non è solo un valore etico, ma anche una vocazione teologica.

La giustizia sociale nell’ebraismo è profondamente radicata nella Torah

È il nucleo centrale della rivelazione ebraica: comprende i primi cinque libri della Bibbia, contenenti la legge divina trasmessa da Dio a Mosè sul monte Sinai.

e nel Talmud

È la raccolta delle discussioni rabbiniche che interpretano la Torah. Guida la vita religiosa e morale degli ebrei, adattando la legge alle situazioni concrete.,

che offrono non solo precetti religiosi, ma una vera e propria visione etica della convivenza umana. Il concetto di tzedeq

(“giustizia”) rappresenta il cuore morale dell’ebraismo, mentre la tzedakah ne è la manifestazione concreta: un agire umano che cerca di imitare la giustizia divina, offrendo aiuto, dignità e riparazione a chi

ne è stato privato.

Questa prospettiva si traduce nel principio del tikkun olam, “riparare il mondo”, che ha assunto nel tempo un significato umanitario e universale. Il termine compare per la prima volta nella

Mishnah

È la prima e più autorevole raccolta scritta delle tradizioni orali ebraiche, redatta nel III secolo. Contiene norme religiose e civili, ed è la base su cui si sviluppa il Talmud.

per indicare

norme volte a proteggere i più fragili e a correggere le disuguaglianze. Oggi, il tikkun olam ispira iniziative ebraiche in ambito educativo, sanitario e ambientale, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di

vita e promuovere una società più equa.

Nel 2025,

l’Osservatorio Enzo Sereni

ha rilanciato una visione ebraica di giustizia sociale, ispirata al pensiero del rabbino Hillel e basata sui pilastri di lavoro, solidarietà e speranza. L'iniziativa sottolinea

come questi valori, centrali nella tradizione ebraica, siano la chiave per costruire una società più giusta e inclusiva.

In definitiva, la parola shalom, che significa pace, prosperità e integrità, incarna l’ideale di una giustizia che non è solo giuridica, ma profondamente spirituale e comunitaria.

La giustizia sociale nell’islam è un principio fondante che abbraccia ogni aspetto della vita individuale e collettiva. La shari’a, legge sacra derivata dal Corano e dalla

Sunna

È l’insieme di insegnamenti, azioni, detti e approvazioni del profeta Maometto, considerata la seconda fonte della legge islamica dopo il Corano. Essa offre un modello di vita per i musulmani

e guida l’interpretazione dei precetti religiosi., guida il comportamento del credente,

orientandolo verso l’equità, la solidarietà e la protezione dei più deboli. Il consenso della comunità (ijmaʿ) e la deduzione analogica

È una delle quattro fonti del diritto islamico (shari'a). Consiste nell'estendere il giudizio di una norma già esistente (nel Corano o nella Sunna) a un caso nuovo, simile, per il quale non esiste un precetto esplicito.

(qiyas) permettono di adattare i precetti alle sfide contemporanee, mantenendo

dinamico il rapporto tra tradizione e rinnovamento.

Nel pensiero islamico moderno, la giustizia sociale è stata interpretata anche come prassi rivoluzionaria, come nel caso della Fratellanza Musulmana fondata da Hasan al-Banna (1906-1949). La sua visione teologica

della liberazione proponeva un islam che non si limitasse alla sfera spirituale, ma si incarnasse nella vita politica, educativa e sociale, con l’obiettivo di costruire una comunità giusta e fedele ai valori divini.

Nel 2025,

Islamic Relief

ha ribadito che la giustizia sociale è centrale nell’islam e deve fondarsi su libertà, diritti umani, uguaglianza e sostenibilità. La legge islamica identifica, infatti, cinque dimensioni

della vita di una persona da tutelare: fede, vita, intelletto, posterità e ricchezza. Questi valori orientano l’azione sociale islamica, dalla lotta alla povertà alla promozione dell’istruzione e della giustizia ambientale.

LETTURA CONSIGLIATA: Jawdat Said, Vie islamiche per la nonviolenza

La giustizia sociale nell’induismo è profondamente radicata nella visione olistica dell’esistenza, dove dimensioni spirituali, morali, politiche e culturali sono inseparabili. Per comprendere il diritto indù, è

essenziale partire dal dharma, l’insieme dei doveri etici e religiosi che regolano la vita individuale e collettiva. Tra i valori che lo incarnano vi sono l’autocontrollo, la purezza, la veridicità e soprattutto

la nonviolenza (ahimsa), considerata fondamento della convivenza giusta.

Nel Dharmasastra, testo classico della tradizione indù, si delineano i tre fini dell’esistenza (trivarga): dharma, artha (le attività pratiche e politiche) e kama (il piacere e l’amore), che conducono alla moksha,

ovvero alla liberazione dal ciclo di infinite rinascite (samsara). La giustizia sociale, in questa prospettiva, non rappresenta solo un obiettivo politico, ma un cammino spirituale verso l’armonia universale.

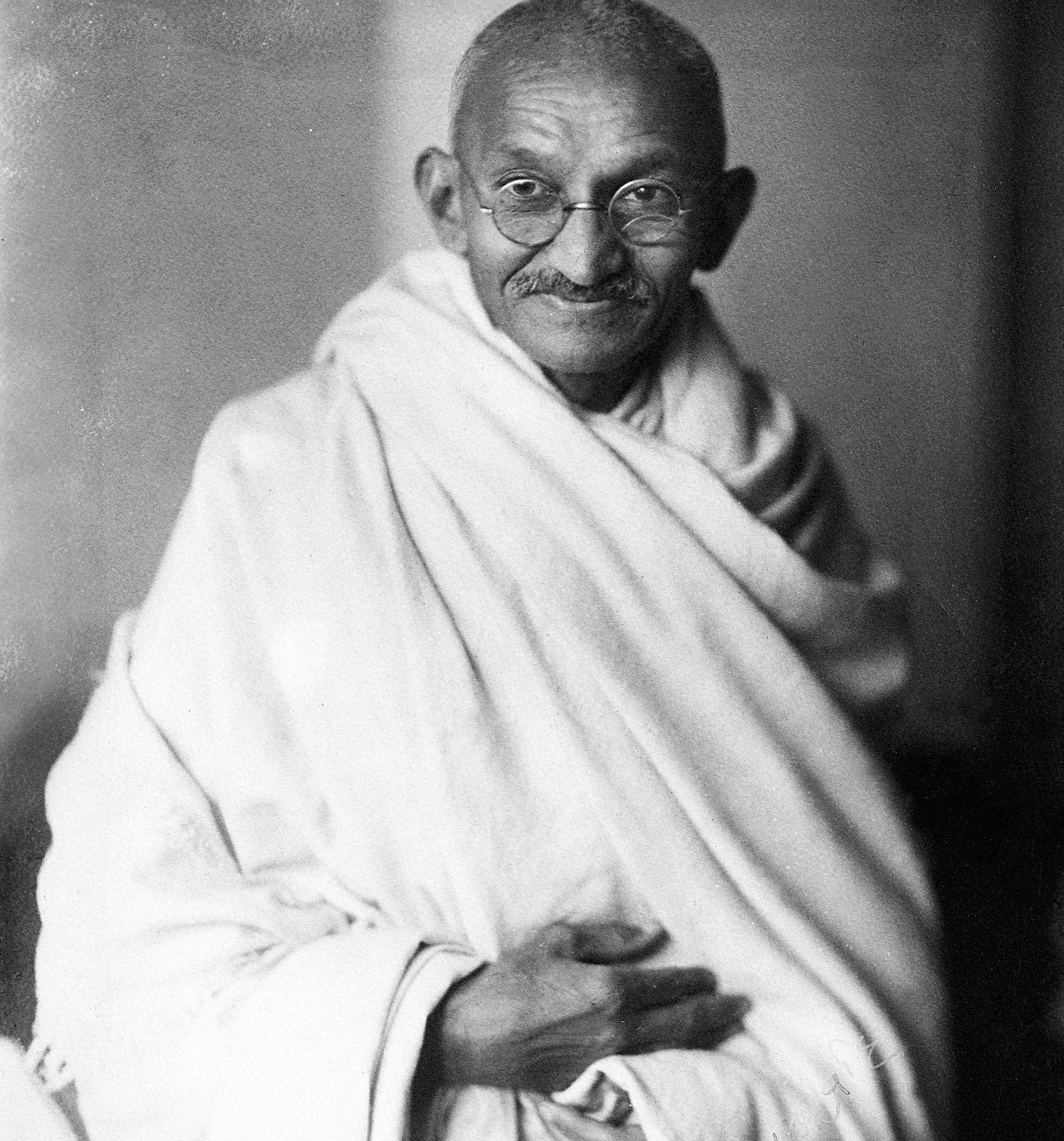

Il Mahatma Gandhi ha incarnato questa visione, traducendo i principi induisti in azione politica, dimostrando, cioè, che la giustizia può essere perseguita senza odio, attraverso la disobbedienza civile e il rispetto

per ogni essere umano.

Secondo la visione buddhista, la giustizia sociale è inseparabile dalla compassione e dalla saggezza. Al centro della visione buddhista vi è il bodhisattva, figura che incarna la generosità (dana) e si impegna a liberare

le persone dalla sofferenza. L’etica buddhista, fondata sulle paramita (virtù che guidano verso “l’altra riva”, il nirvana), orienta l’individuo alla responsabilità, alla cura e alla trasformazione del mondo.

Tra queste virtù, sila (condotta morale), ksanti (pazienza), virya (energia compassionevole), dhyana (meditazione) e prajna (saggezza) sono strumenti per costruire relazioni giuste e una società fondata sul rispetto della vita.

Il dharma, inteso come percorso di maturazione interiore verso il nirvana, non è solo liberazione personale, ma anche impegno per il bene collettivo. Il Male, nel buddhismo, è ciò che offende la vita e nega la giustizia.

Nel 2025, l’Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai ha rilanciato il suo impegno per la giustizia sociale con il tema

“Buddhismo per la pace, la cultura e l’educazione”.

Le attività includono progetti ambientali, scambi culturali, sostegno alle Nazioni Unite e contributi educativi sui diritti umani e lo sviluppo sostenibile. La dignità umana è posta al centro, e ogni ambito della vita diventa

spazio di trasformazione e testimonianza.

La giustizia, per il buddhismo, non è imposta dall’alto, ma nasce dalla consapevolezza interiore e si manifesta in azioni concrete di cura, equità e nonviolenza.