Nel pensiero antico e fino al Rinascimento, la bellezza

fu considerata oggettiva e calcolabile. Con la rivoluzione astronomica del XVII secolo, emersero le idee di

“incommensurabile” e “infinito”. Più o meno fino a quel periodo, l’estetica fu ritenuta la disciplina che studia

le sensazioni che giungono dall’esterno, attraverso gli organi di senso.

Nel XVIII secolo, il filosofo tedesco Immanuel Kant (1724-1804), introdusse una prospettiva soggettiva della bellezza precisando

che, quando si pronuncia un giudizio estetico, non si fa riferimento a conoscenze sensibili qualsiasi, ma solo a quelle che hanno

a che fare con il sublime. La bellezza, secondo lui, non risiede nell’oggetto stesso, ma nell’impressione che ne riceviamo. È legata

al sentimento, alla capacità individuale di provare piacere o dispiacere. Questa concezione porta alla conclusione che è bello ciò

che piace, cioè ciò che ci fa stare bene, ci procura godimento.

Tuttavia, secondo Kant, la bellezza, sebbene soggettiva, non è arbitraria. Il bello è considerato universale, valido per tutti,

poiché condividiamo una struttura interiore comune. Per evitare una prospettiva eccessivamente solipsistica, è necessario individuare

dei parametri estetici oggettivi.

Come osserva il filosofo Remo Bodei (1938-2019), istituzioni come musei e critica d’arte nascono proprio per stabilire il gusto

estetico, cercando di bilanciare la soggettività dell’esperienza con criteri condivisi.

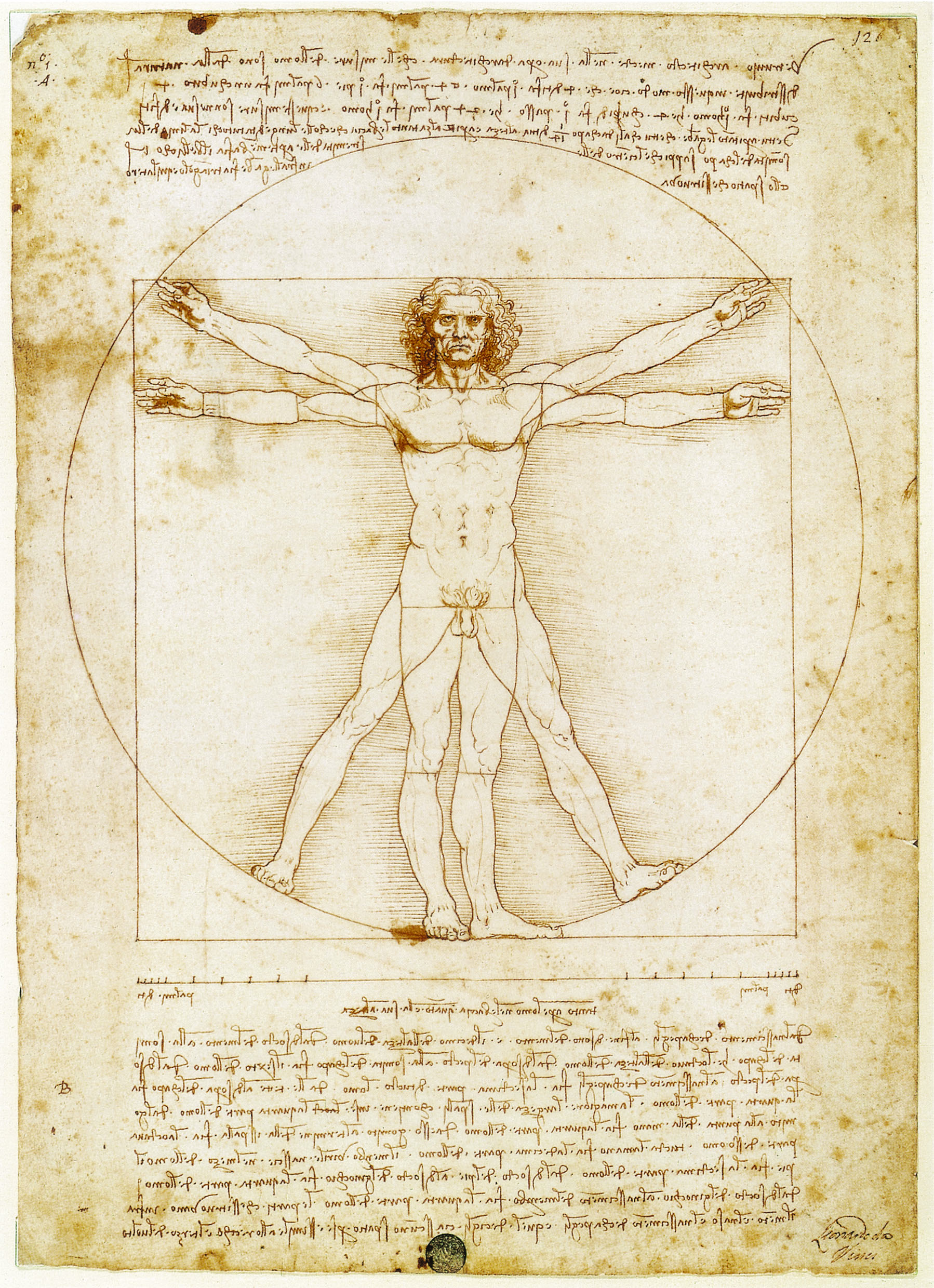

Leonardo da Vinci, Uomo vitruviano, 1490-1492 circa; Venezia, Gallerie dell'Accademia.

Nella seconda metà del XX secolo, con la nascita delle neuroscienze,

della neuropsicologia e, in seguito, della neuroestetica, si iniziarono a indagare i meccanismi di percezione e cognizione umana

coinvolti nel riconoscimento della bellezza.

Si comprese innanzitutto che i nostri occhi forniscono una rappresentazione incompleta del mondo, che il cervello completa sulla

base di regole universali innate sviluppatesi grazie all’evoluzione. Tali regole ci consentono di identificare gli elementi essenziali

di un’immagine come contorni, intersezioni e punti di congiunzione, permettendoci di discriminare oggetti, persone e volti.

È inoltre emerso che gli esseri umani manifestano una predilizione neurologica per i volti simmetrici e proporzionati, caratterizzati

da specifici criteri di contrasto, in quanto tali tratti sono biologicamente associati all’assenza di patologie. I lineamenti facciali,

in generale, consentono di dedurre accuratamente informazioni su età, stato di salute e fertilità, aspetti che il nostro cervello

riconosce automaticamente. Analogamente, esprimiamo preferenze innate anche per l’armonia cromatica e le forme naturali.

Le ricerche hanno evidenziato che l’esperienza del bello o del piacevole attiva specifici circuiti e aree cerebrali. L’intensità

di questa attivazione sembra correlare con la forza dell’esperienza estetica, suggerendo che la bellezza possa essere quantificabile

attraverso tecniche di neuroimmagine. Inoltre, la bellezza sembra essere un concetto astratto, indipendente dalle sue manifestazioni

specifiche: a prescindere dall’oggetto che evoca in noi il senso del bello, si osserva l’attivazione delle medesime aree cerebrali.

È bene ricordare che, sebbene il sistema visivo di ogni individuo estragga dall’ambiente le stesse informazioni fondamentali,

la nostra percezione del mondo si rivela molto più ricca dell’immagine che si forma sulle rètine. La mente umana, infatti, aggiunge

alle immagini un significato soggettivo attingendo a conoscenze, ricordi, esperienze personali e influenze culturali evocate

da determinati stimoli.

Paul Klee, Donna in un vestito contadino, 1940; Berna, Kunstmuseum.