«Godi, o giovane, nella tua giovinezza,

e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù.

Segui pure le vie del tuo cuore

e i desideri dei tuoi occhi.

Sappi però che su tutto questo

Dio ti convocherà in giudizio.

Caccia la malinconia dal tuo cuore,

allontana dal tuo corpo il dolore,

perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio».

– Qoelet, 9-10 –

Sebbene molti pensatori, nel corso della storia, si siano misurati con il tema della giovinezza, sottolineandone soprattutto la transitorietà e l’irreversibilità,

l’analisi psicosociale delle questioni giovanili è un fenomeno relativamente recente.

Il concetto stesso di “adolescenza”, il periodo di passaggio tra l’infanzia e l’età adulta, è stato introdotto verso la fine dell’Ottocento. Fino ad allora, i ragazzi

tra i 13 e i 20 anni erano semplicemente definiti “giovani”, e le problematiche tipiche di quella fase di vita erano interpretate come caratteristiche della “gioventù”.

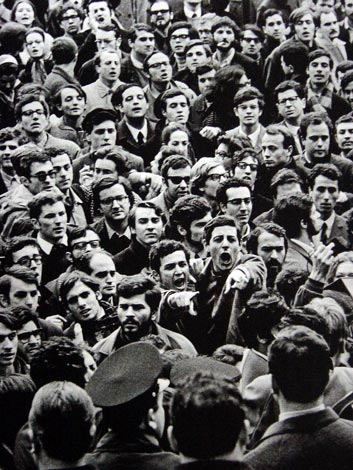

Dopo il boom economico degli anni Cinquanta e i movimenti giovanili e studenteschi degli anni Sessanta del Novecento, i giovani sono entrati a pieno titolo nella storia

europea e mondiale: hanno determinato comportamenti e mode, sono entrati sulla scena politica e sociale. Il mondo economico se n’è accorto e ha cominciato a

lanciare sul mercato una serie di prodotti a loro dedicati.

La Domenica delle Palme del 1984, papa Giovanni Paolo II, canonizzato nel 2014, organizzò un raduno giovanile che raccolse 250mila ragazzi.

Nel 1985 l’ONU proclamò l’Anno Internazionale della Gioventù e il Pontefice convocò nuovamente i giovani a Roma per la Domenica delle Palme: arrivarono 300mila giovani.

Alla fine dell’anno, Giovanni Paolo II annunciò l’istituzione della Giornata Mondiale della Gioventù (GMG), da celebrarsi ogni due anni a livello mondiale, la Domenica

delle Palme, e ogni anno a livello di diocesi locali. La Giornata poi fu spostata alla Festa di Cristo Re a fine novembre (ultima domenica dell’anno liturgico) e

di solito si svolge in una data del calendario che permetta ai giovani di spostarsi con facilità. Oggi i raduni per la Giornata Mondiale della Gioventù si tengono ogni tre anni.

Nel Messaggio per la XXXIX Giornata Mondiale della Gioventù (2024),

ispirandosi alle parole del profeta Isaia (40, 31) e in vista dell’anno giubilare 2025, papa Francesco

ha esortato i giovani a coltivare la speranza e a proseguire il loro cammino, nonostante le sfide del mondo contemporaneo (guerre, ingiustizie sociali, disuguaglianze,

sfruttamento), ricordando che la vita è un pellegrinaggio verso Dio, alla ricerca della felicità e della pienezza. Pur riconoscendo la fatica del percorso, ha sottolineato

l’importanza di non cedere allo scoraggiamento e di avanzare con gioia e speranza, confidando nel Signore.

A partire dal XX secolo, le stagioni della vita sono state scandite in termini più precisi e si è cominciato a parlare di preadolescenza, adolescenza, giovinezza e giovani adulti.

Fino a poco tempo fa, erano considerati preadolescenti i ragazzi tra gli 11 e i 13 anni e adolescenti quelli tra i 14 e i 20. Oggi, i confini tra questi concetti sono più sfumati,

poiché si riconoscono una maggiore diversità e forti contrasti nelle esperienze di crescita. Infatti, a causa di fattori genetici, nutrizionali e ambientali, negli ultimi anni l’età

media dello sviluppo puberale è anticipata, mentre, per ragioni economiche e socioculturali, il processo di maturazione mentale ed emotiva si può protrarre fino ai 30 anni.

I tratti che definiscono le varie fasi di vita sono sempre diversi a seconda delle generazioni, dei mutamenti sociali e dei cambiamenti storici. Essere adolescenti oggi è diverso

dall’esserlo stati venti o trent’anni fa, tanto più che il progresso tecnologico degli ultimi decenni ha fatto sì che il contesto di vita si trasformasse sempre più rapidamente.

Per questo sull’adolescenza non si possono fare affermazioni assolute, ma tutt’al più individuare correnti di pensiero, mantenendo la mente aperta e mettendo in discussione le proprie certezze.

Sebbene i toni con cui è stata descritta l’età giovanile nel corso del tempo siano vari, si può affermare che, in genere, quest’epoca sia associata a spensieratezza, vitalità e apertura al futuro.

È un tempo che, con l’avanzare degli anni e delle responsabilità, si carica di nostalgia.

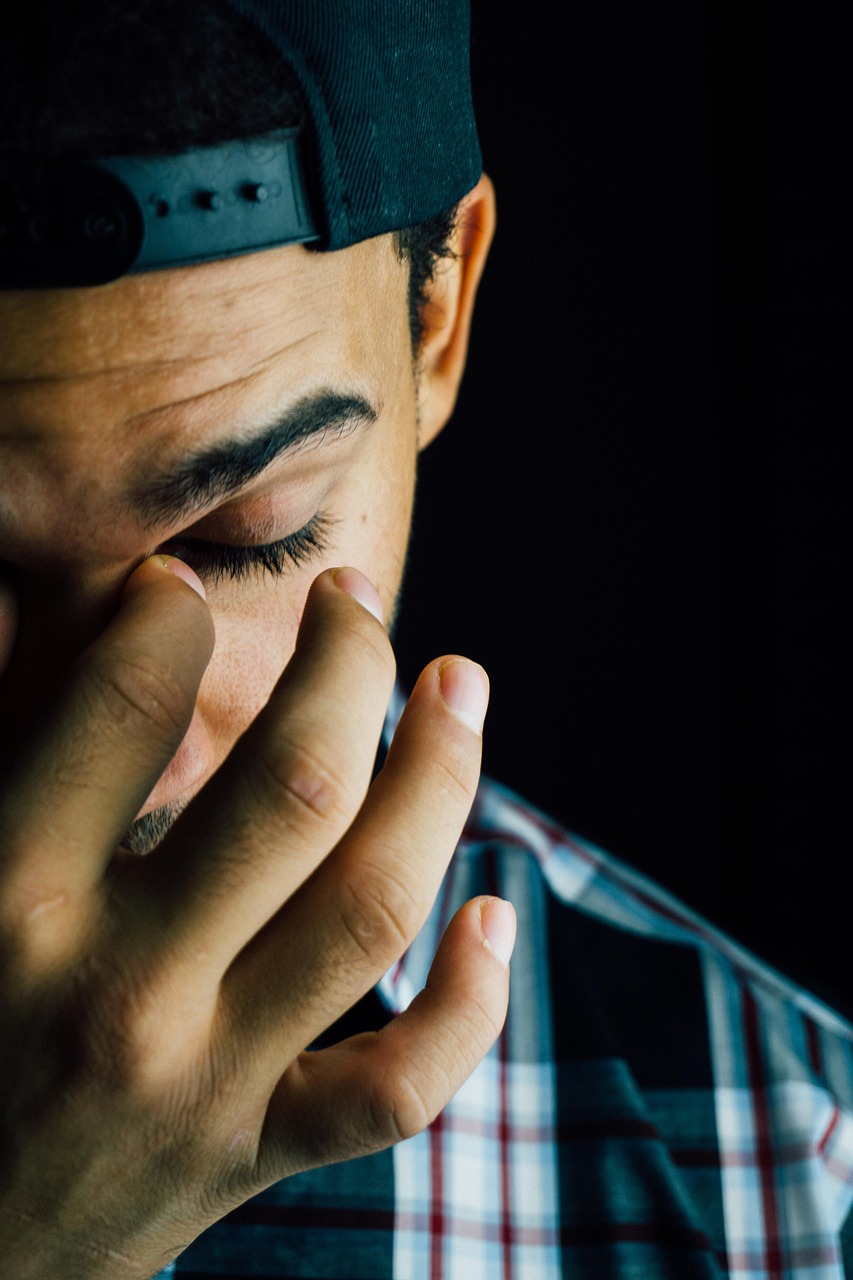

In realtà, la riflessione odierna è più articolata: il declino sociale che affligge i Paesi occidentali si ripercuote sui giovani, molti dei quali

faticano a compiere il passaggio all’età adulta,

vivendo vite inerti, stentando a costruire la propria identità e a definire obiettivi da perseguire.

Al di là delle definizioni, vi è un dato da cui non si può prescindere: l’adolescenza è l’età in cui si esplora in maniera nuova il rapporto con sé stessi e il mondo, alla ricerca della propria

unicità e del proprio Io. È un processo che si gioca tra due poli: la scoperta delle caratteristiche comuni agli altri e di quelle individuali, singolari.