Esclusione, segregazione, accoglienza, tolleranza, integrazione e inclusione sono concetti che descrivono le diverse modalità di interazione tra una società ospitante e i migranti.

L'esclusione è la condizione più radicale e negativa. In questo scenario, i migranti sono attivamente respinti o marginalizzati dalla società ospitante, e non hanno accesso ai diritti e ai servizi fondamentali, come sanità, istruzione e lavoro. L'esclusione può essere di natura legale, tramite politiche restrittive che negano il diritto di asilo o il permesso di soggiorno, oppure sociale, manifestandosi attraverso pregiudizi, discriminazioni e barriere che rendono impossibile la partecipazione alla vita comunitaria.

La segregazione è una forma di separazione in cui i migranti vivono e interagiscono prevalentemente all'interno del proprio gruppo etnico o con altre minoranze sociali, avendo scarsi contatti con la società maggioritaria. Sebbene non vi sia un'esplicita negazione di diritti (come nell'esclusione), la segregazione genera società parallele, spesso confinando gli stranieri in quartieri specifici. Questo può avvenire per scelta degli stessi migranti, che cercano un ambiente familiare e rifiutano di scendere a compromessi con la cultura della società ospitante, temendo di perdere la propria identità e il proprio senso di appartenenza. Oppure può essere il risultato di barriere economiche e sociali imposte dal Paese ospitante, che limitano l'accesso a determinate aree residenziali e opportunità.

Il termine accoglienza si riferisce ai primi atti di supporto che una società o un'organizzazione offre ai migranti appena arrivati. Si tratta di fornire rifugio, cibo, assistenza legale e informazioni essenziali. L'accoglienza è fondamentale per garantire la dignità e la sicurezza dei nuovi arrivati. Tuttavia, da sola non è sufficiente a creare un'integrazione duratura, in quanto si concentra sulla fase iniziale dell'arrivo e non sul processo a lungo termine di inserimento nella società.

Mostrando tolleranza, la società ospitante accetta la presenza dei migranti, senza tuttavia nutrire un autentico interesse per l’interazione, né impegnarsi attivamente nell’inclusione. Le differenze culturali, religiose o linguistiche sono sopportate, ma non valorizzate. Si tratta di un atteggiamento ispirato alla morale del “vivi e lascia vivere”, che può favorire una coesistenza pacifica, seppur superficiale. Manca, infatti, l'intenzione di creare legami o di comprendere le diversità: l’obiettivo è semplicemente evitare il conflitto. La tolleranza rappresenta un punto di partenza, non una soluzione duratura per costruire una società realmente coesa.

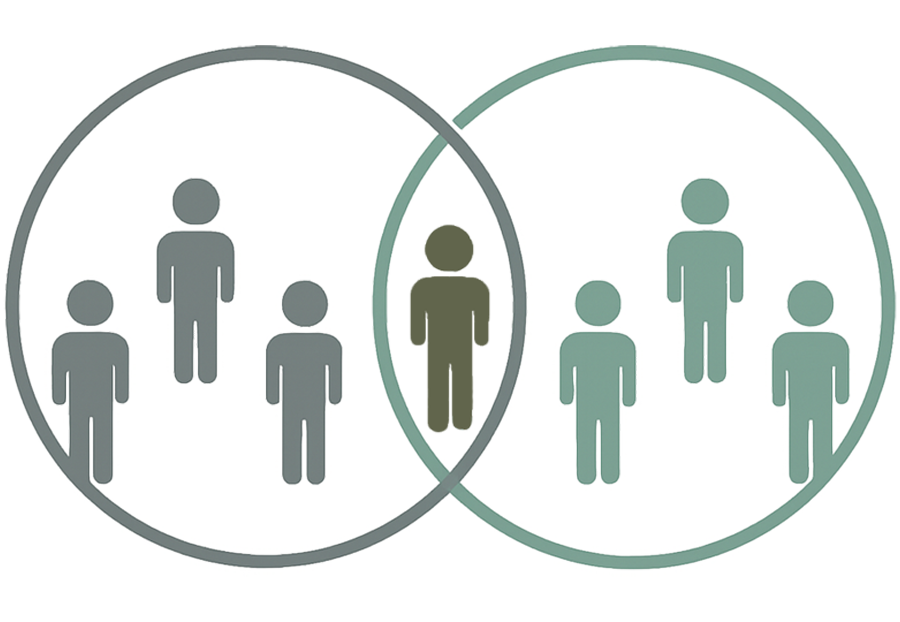

L'integrazione è un processo bidirezionale, che richiede sia ai migranti di adattarsi alla cultura e alle norme del Paese ospitante, sia a quest'ultima di modificare le proprie strutture per rendere possibile l'inserimento dei nuovi arrivati. Il suo obiettivo è permettere ai migranti di partecipare pienamente alla vita sociale, economica e politica, pur mantenendo la propria identità culturale. L'integrazione è un compromesso dinamico: i migranti imparano la lingua e le regole sociali, e la società ospitante riconosce e valorizza il loro contributo.

L'inclusione è il fine più desiderabile. Va oltre l'integrazione, superando la distinzione tra “noi” e “loro”. In una società inclusiva, le differenze non solo sono accettate, ma diventano un valore aggiunto per l'intera comunità. Non c'è un gruppo maggioritario che “accoglie” o “integra” un gruppo minoritario, ma un'unica entità in cui tutti, indipendentemente dall'origine, sono partecipi e protagonisti. L'inclusione mira a smantellare le barriere sistemiche e a creare un senso di appartenenza condiviso. È un processo continuo che celebra la diversità come una risorsa, portando a una vera e propria trasformazione culturale.