Quando i discepoli chiesero a Gesù di insegnare loro a pregare, Egli rispose con quella che sarebbe diventata la preghiera cristiana per eccellenza: il Padre nostro, che è presente nelle versioni di Matteo (6, 9-13) e di Luca (11, 2-4), e che ha subìto modifiche parziali nel Nuovo Messale (8 settembre 2019), il quale ha accolto la traduzione CEI della Bibbia del 2008.

«Padre nostro che sei nei cieli,

sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno,

sia fatta la tua volontà,

come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

e rimetti a noi i nostri debiti

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,

e non abbandonarci alla tentazione,

ma liberaci dal male».

– Matteo 6, 9-13 –

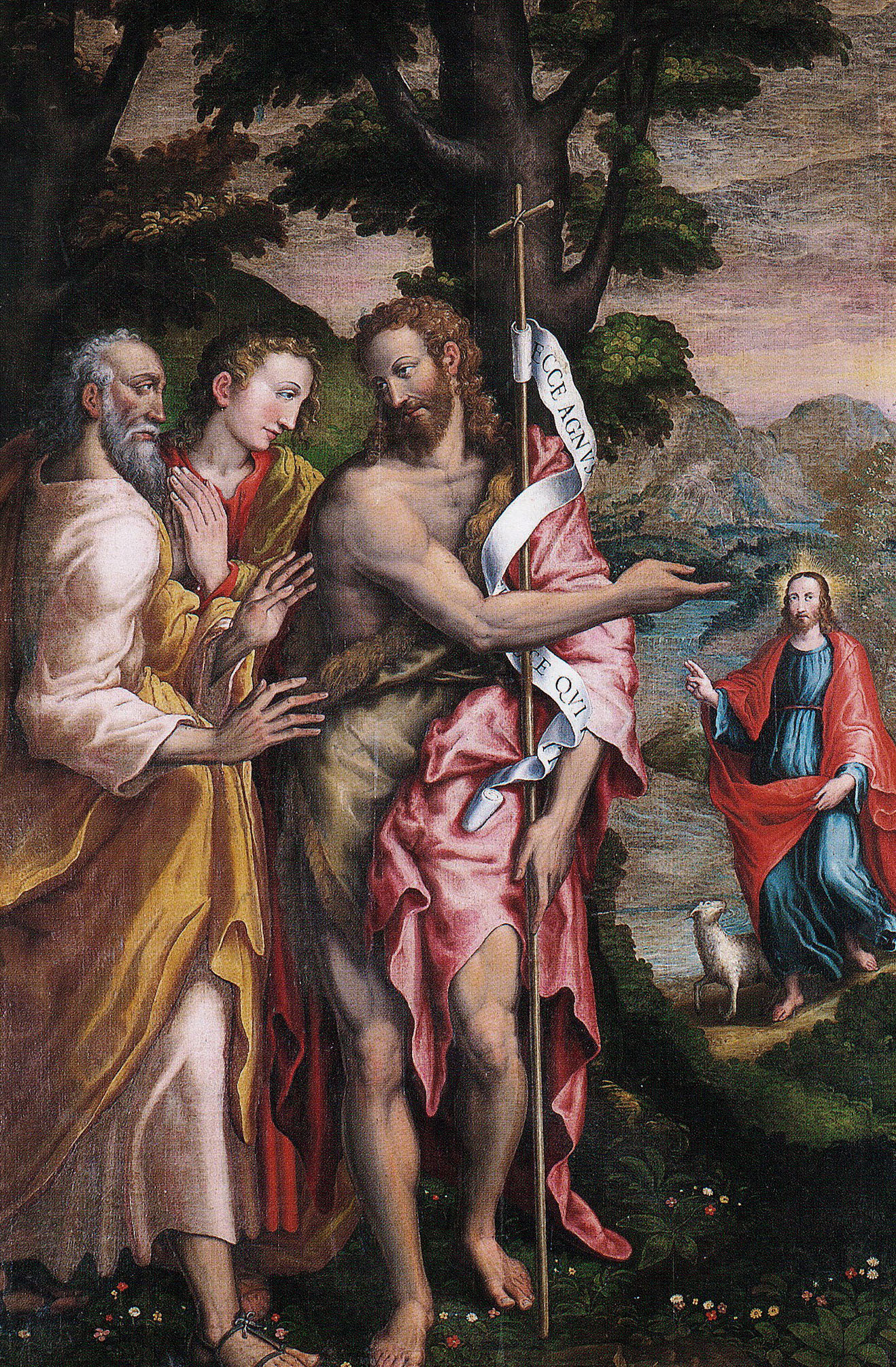

Ercole Ramazzani, Cristo e i discepoli, 1564; Pergola, Chiesa dei Re Magi.

La quinta invocazione di questa preghiera tocca il tema centrale del messaggio di Gesù: il perdono. Cristo è venuto a manifestare la misericordia

divina e invita i suoi seguaci a una duplice consapevolezza: riconoscersi peccatori davanti a Dio e saper perdonare chi sbaglia nei loro confronti.

Non a caso papa Francesco connette il tema del perdono a quello della misericordia:

«Il perdono è il segno più visibile dell’amore del Padre, che Gesù ha voluto rivelare in tutta la sua vita. Non c’è pagina del Vangelo che possa

essere sottratta a questo imperativo dell’amore che giunge fino al perdono, che Gesù praticò con l’esempio concreto (Gv 8, 10-11). Perfino nel momento

ultimo della sua esistenza terrena, mentre viene inchiodato sulla croce, Gesù ha parole di perdono: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che

fanno” (Lc 23,34)».

–Misericordia et misera, n. 2 –

James Tissot, Il ritorno del figliol prodigo, 1894 circa; New York, Brooklyn Museum.

Tuttavia, le relazioni interpersonali possono suscitare sentimenti negativi, specialmente quando subiamo torti o ingiustizie, reali o percepite.

Per i cristiani diventa fondamentale la pratica del perdono (etimologicamente “donare fino in fondo”), che rientra tra le opere di misericordia

spirituale. Quando Pietro chiese se fosse sufficiente perdonare sette volte il fratello che aveva peccato contro di lui, Gesù rispose: «Non ti dico fino a

sette volte, ma fino a settanta volte sette»

(Matteo 18, 22).

Un numero simbolico che indica la necessità di perdonare sempre.

Il perdono si fonda sul riconoscimento dell’altro come essere umano, indipendentemente dai suoi comportamenti e dalle sue azioni. Come sottolinea

papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti,

chi perdona può legittimamente richiedere giustizia, ma deve abbandonare il desiderio di vendetta e superare il risentimento.

Juan García Martínez, La penitente, 1884; Madrid, Museo del Prado.

I Missionari della misericordia sono circa 500 sacerdoti scelti da tutto il mondo, nominati da papa Francesco durante il Giubileo straordinario

della misericordia secondo la bolla Misericordiae vultus.

La loro selezione è stata curata dall’arcivescovo Rino Fisichella (1951), presidente del Pontificio consiglio per la nuova evangelizzazione.

Con la Lettera Apostolica Misericordia et misera del 2016, il Papa ha esteso il loro ministero oltre l’Anno Santo.

Questi sacerdoti ricevono il mandato papale il Mercoledì delle Ceneri nella Basilica di san Pietro, diventando predicatori della misericordia

di Dio e confessori per situazioni particolarmente delicate. Hanno l’autorità speciale di assolvere anche i peccati più gravi riservati alla Santa Sede,

incluse le scomuniche Latae sententiae.

Sono scomuniche

che si applicano automaticamente nel momento in cui viene compiuto un grave atto che vìola il diritto canonico della Chiesa cattolica. Non necessitano, quindi,

di una dichiarazione ufficiale da parte dell’autorità ecclesiastica.

Nelle diocesi, supportano i Vescovi nell’evangelizzazione, nelle missioni e specialmente nel sacramento della riconciliazione.

Basilica di San Pietro, Città del Vaticano.